新型コロナウイルス感染拡大により、企業は急激なオンライン化を迫られました。テレワークの普及はもちろん、顧客との商談もオンラインで行う必要が出てきたものの、「本当に成果が出るのか」「どんなオンライン商談ツールを使えばいいのかわからない」という声も多く聞かれます。

オンライン商談の必要性やメリットを理解することは、営業活動の成果を上げるために必要不可欠です。あわせて、おすすめのオンライン商談ツールと選び方のポイントもチェックしておきましょう。

目次

オンライン商談を強化すべき理由

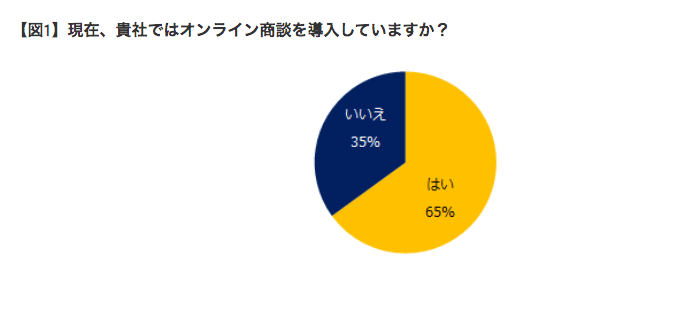

2020 年10 月にエン・ジャパンが374 社を対象に実施した「オンライン商談」実態調査によると、65%の企業がオンライン商談を導入しています。

出典:(エン・ジャパン「オンライン商談」実態調査)

導入率が高いのは「IT・インターネット関連」「広告・出版・マスコミ関連」「コンサル関連」などの業種で、全体の82%が新型コロナウイルスの感染拡大後(2020年3月以降)に営業活動のオンライン化に踏み切っています。

働き方改革や業務のデジタル化の流れが高まっている昨今、オンライン商談はコロナ禍による一過性のものではなく、今後の営業活動のスタンダードになっていくと考えられます。

社員に対してオンライン商談の教育や普及ができていないと、その波に乗り遅れてしまい、結果として自社の業績が落ち込む原因となります。まだ導入していない企業においても、顧客のニーズに合わせて柔軟にオンライン商談に対応できる態勢を整えておくことが大事です。

オンライン商談のメリット

オンライン商談を導入すると、企業活動にどのような利点があるのでしょうか。ここでは、5つのメリットについて解説します。

移動時間やコストの削減

これまでの対面での商談は、顧客のもとへ訪問する際の交通費に加え、行き帰りの移動時間もかかっていました。1件あたりの交通費は少なくても、営業職の人数や移動の回数が増えればそのコストは膨大です。しかしオンラインなら、顧客も自社の社員も移動の必要なく商談を行えます。商談1件あたりの拘束時間が減り、空いた時間を他の業務にまわせるため、業務効率アップも期待できます。

短時間で多くの商談を実施できる

オンライン商談は移動コストと時間の削減ができますが、それは同時に、1日に実施できる商談の数が増えることも意味します。商談をする顧客の数が増えれば、そのぶん成果にも結び付きやすくなります。1日に複数のアポイントがあっても、社内ですべて対応できるため社員の負担軽減につながります。

熱が冷めないうちに営業できる

オンライン商談の良いところは、何といっても柔軟なスケジュールで実施できる点です。顧客からの問い合わせがあった後に、日を空けずに説明の場を設けられるスピード感はオンラインならではです。

一般的に、顧客は「手元に届くまでの速度」が速ければ速いほど、満足度が上がる傾向があります。逆に、問い合わせから商談までの時間が空けば、顧客の熱は冷めてしまい成約に至る確率はぐんと下がります。競合他社に先を越されたり、顧客の関心が離れてしまったりする前に、迅速にオンライン商談の日取りを決めて受注確率のアップを狙いましょう。

遠方や海外など広範囲にアプローチできる

2020年以降、幅広い業種でテレワークやデジタルツールの使用が普及し、オンラインでの商談に否定的な考えを示す企業はかなり少なくなりました。それにより、これまでは営業活動の範囲から外れていた地域も商談の対象となり、より広範囲にアプローチできる時代が到来したと言えます。

再びコロナ禍の緊急事態宣言のような、出張や顧客先の訪問が難しい状況になったとしても、オンラインツールを使い慣れていれば顧客とのコミュニケーションをスムーズに行えます。地域に縛られない広範囲での営業活動は、業績の向上にも貢献します。

後輩や部下の指導に役立つ

営業職の若手育成に関して、「営業ノウハウをどうやって指導していいかわからない」「営業職の社員のスキルが伸び悩んでいる」などと課題を感じている企業は数多くあります。対面の商談は顧客と営業職との閉鎖的な場のため、若手社員がその現場を見学して学ぶことは難しい場合が多いでしょう。

しかし、オンライン商談なら録画機能が使えるため、その映像を若手社員の育成に役立てられます。商談スキルの向上には、やはり生の現場を見聞きすることが一番の近道です。ノウハウの共有により、チームの営業力の底上げと強化が期待できます。

営業成績が上がると社員のモチベーションが上がり、業績を非常に良くなります。優秀な営業マンを育てるために営業研修を導入しましょう。より実践的で効果の高い営業研修を紹介します。

成果につながるオンライン商談のコツ

オンライン商談は、対面とは異なりその場の空気感がつかみにくいため、苦手意識を持つビジネスパーソンがいます。しかし、実は少しのコツを知って実践するだけで、オンラインでも意思疎通がはかりやすくなり、顧客との信頼関係の構築にもつながります。

通信環境を整え、静かな場所で行う

オンライン商談をする際は、必ずインターネット環境が安定している場所で行いましょう。顧客に商談の時間を確保してもらったのに、通信が途切れたり声が聞き取りにくかったりすると、自社の商品の魅力が伝わらないばかりか、相手にストレスを与えてしまいます。

また、周囲の音にも注意しましょう。電話や他の社員の声などが入る場所は、商談には向きません。顧客が雑音に気を取られて会話に集中できないからです。社内にオンライン商談ができる専用スペースを用意し、社員が集中できる環境を整えておくことをおすすめします。

資料はできる限りシンプルに

人は視覚から多くの情報を得ています。商談で使用する資料の質は、商談の結果を左右する非常に重要なものです。

- プレゼン資料は文字を減らしてシンプルにする

- 口頭で説明できる内容は、スライドには入れない

- アニメーションを適切に使って話の流れをわかりやすくする

- どうしても知っておいて欲しい情報は、補足資料としてまとめておく

文字の多い画面を見続けるのは、想像以上に疲れるものです。顧客に見せるプレゼン資料はできる限り図やイラストを用いて、視覚的にわかりやすい内容を心がけましょう。

あらかじめ資料データを送付しておく

オンライン商談に臨む前には、資料をメールで顧客に送信します。商談当日には画面共有をしながら説明を行いますが、事前に顧客の手元に資料があれば「この部分の詳しい説明は、資料の〇〇ページに記載しています」と伝えることができ、話がスムーズに進みます。

商談の数日前に資料を送付しておけば、約束の日時のリマインドにもなるため一石二鳥です。当日の限られた商談時間を有効に使う意識を持っておくことが大事です。

要点を絞ってハキハキと話す

商談を成功に導くためにわかりやすい話し方をすることは、オンラインでも対面でも変わらず大切です。ただ、オンライン商談では対面の場合と比較して、下記の3つに注意する必要があります。

- 小さな声が聞き取りにくい場合がある

- あいまいな言葉のニュアンスが伝わらない場合がある

- 淡々とした話し方だと、相手が聞くのに疲れる場合がある

オンライン商談では、できる限りハキハキとした声で、抑揚をつけながら話します。また、一度に多くの情報を伝えると相手を混乱させることにつながります。あらかじめ「これだけは伝えておきたい」という要点を絞り込み、情報が多くなりすぎないようにしましょう。

リアクションは2割増しにする

オンラインの会話では、顔はよく見えるものの、相手と直接目を合わせることが難しく「話がどれくらい伝わっているのかな」と不安に感じる人は多いものです。

- 表情は常に明るく朗らかに

- 自分が発言するときは、必ずカメラを見て話す

- うなずきや相槌で、話を聞いていることを示す

これらのことを実践すると、相手の聞きやすさ・話しやすさは格段にアップします。加えて、画面越しでは表情の変化が伝わりにくいため、驚きや笑顔などは少しオーバーに表現するくらいがちょうど良いです。普段の自分から2割増しを目安にしたリアクションを実践してみてください。

参考:オンライン商談で恥をかかないための基本マナーとは?成功のポイントを丁寧に解説

定期的に相手に発言を求める

オンライン商談において、自社の商品やサービスを説明することは確かに重要です。けれども、商談も一つのコミュニケーションの場ということを忘れてはいけません。自分ばかり発言するのではなく、質問がないかどうか尋ねたり、話題を振ったりすることも大事です。

- ここまでのご説明で、なにか疑問点はございませんか

- 御社の業務と照らして、弊社の商品は実際にご活用いただけそうでしょうか

こういった問いかけを挟みながら商談を進め、顧客との信頼関係を作っていきましょう。

オンライン商談ツールとは

オンライン商談ツールとは、WEB上で商談を行うためのツールで、近年多くの企業が導入を進めています。資料の共有やチャット・議事録作成など、商談に必要な機能が備わっています。導入の際には、自社に必要な機能を持つものを選ぶことが重要です。

とはいえ、オンライン商談ツールが便利だとわかっていても、「種類がありすぎてどれを選べばいいのかわからない」という不安や「できるだけコストパフォーマンスの良いツールを使いたい」というお悩みをよく耳にします。

ここからは、おすすめの無料版・有料版オンライン商談ツールの紹介や、ツールを選ぶときの注意点について解説します。

おすすめの【無料版】オンライン商談ツール

オンライン商談ツールを初めて導入する場合、気になるのはコストの面ですよね。まずはコストをかけずに試してみたいという方のために、無料版のおすすめツールを3つご紹介します。

Zoom

パソコンやタブレット・スマートフォンからも利用できる「Zoom」は、オンライン会議ツールとしては知名度の高いものの一つです。

- 無料版では最大100名までミーティングに参加できる

- 無料版の1回の通話は最大40分まで

- 無料で作成できるZoomアカウントが必要

- 録画機能は無料版でも使用可能

Zoomは使い慣れている人が多いツールなので、操作に迷わないのが最大のメリットです。有料版では1アカウントあたり月額2,000円を支払うと、使用可能時間が1回あたり最大30時間まで増えます。時間を気にせず使いたいなら、ひとまず1アカウントだけでも契約しておくと汎用性は高いです。

Google Meet

オンライン会議はセキュリティ面が心配という声がよく聞かれますが、「Google Meet」はプライバシー保護がしっかりしているのが最大の特徴です。

- Googleアカウントがあれば誰でもビデオ会議を作成できる

- 無料版は参加者最大100名まで、通話時間は1回60分まで

- 1対1の通話なら最長24時間まで話せる

- ビデオ会議は暗号化されているため安全対策が万全

録画には有料版の契約が必要ですが、1対1の通話であれば時間を気にせず話せるのは嬉しいポイントですね。

▶ Google Meet

Microsoft Teams

オンライン会議ができる「Microsoft Teams」は、以下のような特徴があります。

- 1つの会議あたり最大100名までの音声・ビデオ通話ができる

- 無料版の1回の通話は最大60分まで

- 無料で作成できるマイクロソフトのアカウントが必要

「Microsoft Teams」では、会議で共有されたファイルやチャットの内容をあとから見返すことができるのが便利なポイントです。ただし、録画をしたい場合は1ユーザーあたり月540円の有料プランが必要なので注意しましょう。無料版には画面共有やチャットといった基本的な機能が備わっているので、商談での利用も十分可能です。

▶ Microsoft Teams

おすすめの【有料版】オンライン商談ツール

オンライン商談ツールは営業活動で本当に役立つものを選びたいという方には、商談に特化した機能を多く備えた有料のツールがおすすめです。無料版にはない充実のサポートや、痒い所に手が届く便利なサービスを持つ、有料版のおすすめツールを3つご紹介します。

B-Room(ブルーム)

高画質なWEB会議が実現できる「B-Room」は、対面で話しているのと変わらないほどの臨場感が特徴のオンライン商談ツールです。

- アプリのインストールは不要、すべてブラウザで完結

- 会議室への接続方法は、URLとワンタイムパスワードの2種類から選べる

- 商談の内容を自動で文字おこしする機能がある

- 商談前のリマインドメールを顧客に自動で送ってくれる

- ルーム(会議室)単位の契約で、料金は月額35,000円から

商談の内容がAIによって自動で文字になって保存される機能は、議事録作成にとても役立ちます。無料トライアルは用意されていませんが、問い合わせをすれば無料でB-Roomを体験でき機能の説明も受けられます。ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

▶ B-Room(ブルーム)

クラウド商談どこでもSHOWBY(ショーバイ)

オンライン商談ツールに必要な機能をすべて備えた「クラウド商談どこでもSHOWBY」。高機能な無料版も用意されており、初めて商談ツールを使う人も気軽にお試しができます。

- アプリのインストールが不要で、顧客にも自社にも手間がかからない

- オンラインで名刺交換ができる機能がある

- アンケート機能つきで商談の品質向上が期待できる

- 無料版でも商談で必要な機能が揃っていて、現場で十分活用が可能

- ルーム(会議室)単位の契約では、月額5,500円で業界最安値級

セキュリティも万全で、商談履歴の管理も簡単に行えます。コストを抑えながらオンライン商談ツールを導入したい方におすすめです。

▶ SHOWBY(ショーバイ)

jinjerミーティング(旧:Calling)

WEB会議システム導入実績ナンバー1を誇る「jinjerミーティング」。1対1の商談から、100名規模のWEB会議まで幅広い用途に使えるため、多くの企業に支持されています。

- システム導入時や契約後の運用サポートが充実

- 録音と録画機能があり、顧客へのシェアも簡単

- 共有メモとホワイトボード機能で、視覚的にわかりやすく情報を伝える

- 7日間の無料トライアルがあり、すべての機能をお試し可能

- 初期費用20万円、1つのIDあたり月額1,650円が必要

オンライン商談ツールを導入するなら、企業活動の様々な場面で活用できるものを選びたいですよね。「jinjerミーティング」は使うシーンを選ばないことと、シンプルな操作性が人気を集めています。

▶ jinjerミーティング

オンライン商談ツールを選ぶときの注意点

オンライン商談ツールの使い方が複雑だったり、現場のニーズに合わないシステムだったりすると、営業活動に支障が出てしまいます。自社の業務内容に合ったツールが導入できるように、次の3つのポイントに気を付けてツールを選びましょう。

必要な機能を備えているか吟味する

オンライン商談ツールの主な機能は、次の5つです。

- チャット機能:商談中にテキストメッセージを送信できる

- カンペ機能:話す内容が自社の担当者のみに表示される

- 録画機能:商談の内容を記録として残せる

- 画面共有機能:双方で同じパワーポイントのスライドや資料を見ながら話せる

- マーカー、ポインター機能:資料の見て欲しい箇所を目立たせられる

ツールによって搭載しているもの・していないものがあるため、自社の営業活動で必要な機能かどうかを見極める必要があります。オンライン商談ツールの導入前には、事前に営業職にヒアリングを実施してニーズを洗い出し、それをもとに選定を進めれば現場との認識のずれを防げます。

無料体験ができるかどうかを確認する

自社に必要なオンライン商談ツールの機能が決まったら、次はお試しで使ってみることをおすすめします。それぞれのツールによって操作性が異なるため、実際に使ってみないとわからない部分が多くあるからです。

オンライン商談ツールを一度現場に導入すると、簡単に変更することは難しいものです。機能・使い勝手・料金を総合し、コストに見合った投資であるかどうかをしっかりチェックすることが大事です。

自社の利用実態に合わせた契約方法を選ぶ

オンライン商談ツールの主な契約方法は、以下の2つです。

- ルーム(会議室)単位の契約

- ID(ユーザー)単位の契約

ルームとは、オンライン上の仮想会議室のことです。複数の社員が入れ替わりで使用できてコストパフォーマンスが高い一方で、1部屋のみの契約の場合、商談の時間が重なると1人しかルームを使えないというデメリットがあるので注意しましょう。

IDとは、社員1人にのみ割り当てられるものです。ルームとは異なり、部屋の空き状況を確認する手間がなく、それぞれの社員が好きな時間に商談できます。ただし、社員間の使いまわしはできず、社員の利用状況によってはコストが高くなる場合もあります。

2つの契約方法にはメリット・デメリットがそれぞれ存在するため、自社の実態に即した契約方法を吟味することがコスト削減につながります。

研修の導入を徹底サポート

研修の導入を徹底サポート