「役員研修の内容はどうすればよい?」「役員研修の事例を知りたい」とお悩みの方は多いのではないでしょうか?

役員研修は、役員に必要な能力を習得するための研修です。経営の基礎知識やコミュニケーション能力が鍛えられます。

今回の記事では、役員研修の目的や対象者、メリットや詳しい内容などを紹介します。

この記事でわかること

- 役員研修の目的や対象者

- 役員研修のメリット

- 役員研修の実施形式や内容

役員研修の依頼先に迷っている方は、ぜひご相談ください。要望と予算をいただければ、キーセッションが貴社にぴったりな役員研修をご提案します。

永野 宏樹 - A&Aラボ 代表・ノビテク講師

人が「命令」や「指示」ではなく、自ら「本気」で物事に取り組む組織の実現を目指し、研修関連企業で役員として経営に参画する一方、講師・コンサルタントとして数多くの企業の現場において人材育成に関わりを持っている。

「気付き」と「行動」をキーワードに、単に知識を身につけるだけで終わらず、行動を変え、パフォーマンスを最大化するためのプロセスを作り上げることを共に実行している。

ポジティブ心理学・応用スポーツ心理学などをベースにして、人が最高のパフォーマンスを実現する方法を模索し自ら実践する一方、その過程で得た気付きを体系化し、チームビルディング・リーダーシップ・セルフコーチングなど「“人”と“組織”の活性化」をテーマに活動している。

続きを表示キーセッションでは、「“人”と“組織”の活性化」を軸にさまざまな研修プランを監修・提供している。

・経営理念浸透プログラム研修

・【マインドマネジメント研修】業界初!応用スポーツ心理学をビジネスに展開

⇒株式会社ノビテクの研修プランを見る

■経歴

・1987 年

早稲田大学政治経済学部政治学科 卒業

野村證券株式会社入社(個人営業、引受審査、法人営業、M&Aアドバイザリー等)

・2002年

安川情報システム株式会社入社 経営企画室長

・2008年

株式会社ノビテク取締役就任(現 非常勤取締役)

・2010年

A&A ラボ設立 代表就任

・2013年

一般社団法人ブレークスルー経営研究センター 理事就任(設立理事)ブレークスルーコーチング研究所 所長

■研修専門分野

ビジョン浸透研修、応用スポーツ心理学に基づいた個人・チームのパフォーマンス向上、社内のコミュニケーション活性化、コーチング、マネジメント研修(特に部下指導、OJT促進、リーダーシップ開発)、ロジカルシンキング、 営業研修、財務研修

■研修実績企業

東京商工会議所、伊藤忠商事・伊藤忠グループ各社、富士通グループ、新生銀行グループ、北陸銀行、 SMBC 日興証券、岡村製作所、新電元工業、日野自動車、いすず自動車、ソフトバンク、三井生命、アイシン精機、東京ガスグループ、西鉄グループ など多数

役員研修とは?目的を解説

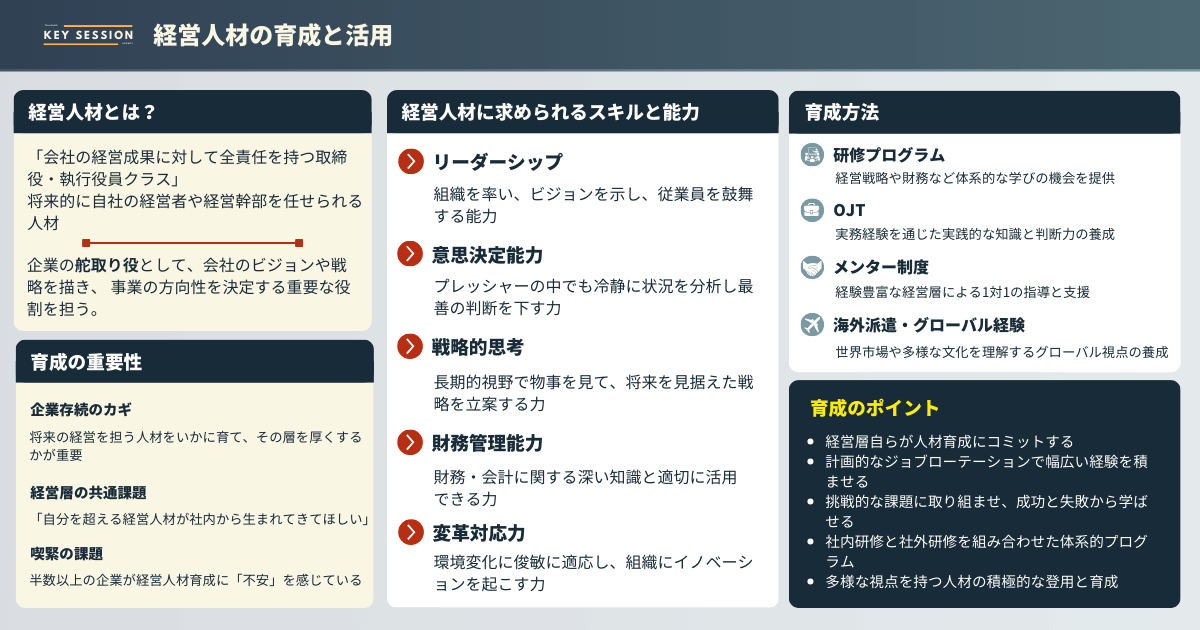

役員研修とは、企業の経営に携わる役員として必要な知識やスキルを身につけることを目的に実施される研修です。

役員には部課長レベルでのマネジメントスキルとは違い、以下のような能力・スキルがより強く求められます。

- 軸を持って判断する力

- 変化に対応する力

- リーダーシップ

- 企業理念への理解

- 経営ビジョンを実行する力

- コミュニケーションスキル

- ヒューマンスキル

これらのスキルは、企業に勤めながら身につけていくのが一般的とされていました。しかし、企業で経験する分野に偏りがあると、役員に必要とされているスキルを学ぶのは難しいともいえます。

役員に求められる能力をバランス良く身につけるために、カリキュラムが練られた役員研修を受講するのが効果的でしょう。

役員研修を実施することで得られる効果

役員研修を実施することで得られる効果は主に以下の3つです。

- 経営戦略への理解が深まる

- 役員候補人材の育成が効果的に行える

- 総合的なビジネススキルを高めていくことができる

上記を目的とする理由を詳しく解説していきます。

経営戦略への理解が深まる

役員研修を実施することで、経営戦略の理解が深まります。事業運営に大きくかかわる役員は、会社の業績を高める力が必要です。企業の目標達成と継続的な繁栄を目的とし、競合企業との差別化を図れる戦略を立案できるのが理想的でしょう。

激しい競争社会のなかで生き残れるように、自社の強みや弱み、経営資源を効果的に活用しなければなりません。

役員候補人材の育成が効果的に行える

役員研修を実施すれば、役員候補の人材に必要な能力の習得など、効果的な育成が可能です。

自社において世代が入れ替わるタイミングを迎える前に、次の役員候補を育成しなければなりません。または、人材不足などが原因で、役員の知識がない人材を役員候補にするケースもあります。

総合的なビジネススキルを高めていくことができる

役員研修によって、総合的なビジネススキルを高められるのもメリットの一つです。役員は経営者とともに経営を進める役目を担っています。

そのうえで、財務や法務、人事など幅広い分野の知識を網羅的に押さえなければなりません。

役員研修の対象者

役員研修の対象者になる人材の例は以下です。

- 経営層

- 管理職

- 中堅社員

経営層

経営層は、役員研修の主な対象者です。役員研修では経営知識の補強ができ、自社の現状を客観的視点から把握できるように促します。ただし、役員研修の内容は明確に決まっておらず、経営環境が厳しく変化も早いのが現状です。このような状況に対応するためにも、役員は経営層に必要といえます。

しかし、役員研修を受講すれば、業界の動向や環境分析手法、現状のビジネスモデルなどを見直すきっかけになるでしょう。

管理職

管理職を役員研修の対象にするのもおすすめです。管理職は経営層と近い距離で研修を受けるため、マインドセットや業務の進め方によい影響を与えます。経営者視点をもつと、組織を動かす方法を理解できるようになるはずです。

管理職は一般的に、役員が決めた経営方針に従って現場を動かしていきます。経営層から与えられたビジョンを組織に伝えて正しい行動を促すと、本質的な課題解決にアプローチできるでしょう。役員がどのような意図で目標を掲げているのか理解できれば、組織育成の成功につながっていきます。

中堅社員

中堅社員の方も役員研修の対象に入ります。中堅社員が経営者視点を持つと、高い視座で全体を見回せるようになり、意思決定の精度も上がってきます。結果として、経営層の管理における負担が減ってコア業務に専念できます。

さらに、社内における自身の位置付けを理解してもらい、状況に応じた最適な判断を下せる能力が身につきます。

役員研修を実施するメリット

役員研修を実施するメリットはおもに以下の3つです。

- 受講者が経営知識を蓄積できる

- 社外ネットワークを広げるチャンスがある

- リスク管理スキルが高まる

受講者が経営知識を蓄積できる

役員研修の受講によって、受講者が経営全般に関する知識を習得できます。役員には、組織マネジメント以外にも、財務や法務などの一定の知識が必要といえます。すべての分野を完璧にこなすのは難しく、有能な人材であっても苦手分野は出てくるでしょう。

しかし、役員研修では専門外の分野の強化や経営者に必要な知識を蓄積できます。これまでの経営に対する知識不足や、苦手分野の克服ができるようになるのです。

加えて、経営戦略に沿った最適な判断力やリーダーシップ意識を鍛えていきましょう。

社外ネットワークを広げるチャンスがある

役員研修を受けるメリットの一つに、社外ネットワークを広げるきっかけを作れる点があります。

たとえば、社外で研修を実施する場合、他企業の役員や経営者との人脈が作れるかもしれません。また、研修講師として他社の経営者・役員が参加している可能性もあります。

ビジネスチャンスにつながる出会いや、他社との交流で有益な情報を得られるかもしれません。

リスク管理スキルが高まる

役員研修を受講すれば、リスク管理の強化が見込めます。法律や就業規則が変化した際に、発生すると予測されるトラブルやリスクへの意識が高まるでしょう。想定されるリスクを最小限に抑える、または未然に防げる能力が養うと企業価値の維持にもつながります。

役員研修の実施形式

役員研修はおもに以下の3つの形式で実施されることが多いです。

- セミナー形式

- グループワーク形式

- ロールプレイング形式

自社にあった実施形式を探り、受講者に最も適切な研修を受けてもらいましょう。

セミナー形式

セミナー形式の役員研修では、外部講師による講座で経営に関する専門知識を学んでいきます。基礎知識や経営的視点を身につけたい方はセミナー形式を選ぶとよいでしょう。いきなり実践的なワークを進めるのではなく、まずは役員として抑えるべき知識を網羅的に学びたい方などに向いています。

グループワーク形式

グループワーク形式では、チームワークや問題解決能力の向上が可能です。実践的な課題を取り上げてグループ単位で解決していきます。問題解決を図るのはもちろんのこと、グループワークを通して相互理解を深められます。

セミナー形式とは違い、他者と協力して課題に取り組むため、コミュニケーション能力がアップするでしょう。また、自身の意見を伝えらえるので、役員に必要な意思決定を身につけやすいメリットもあります。

ロールプレイング形式

ロールプレイング形式では、役割を割り当てて実際の業務に近い状況の中で経営者としての立ち回りを学びます。ロールプレイング形式は、実践力を身につけられる、成功体験ができるなどのメリットがあります。知識を定着させるためにアウトプットしたい方は、ロールプレイング形式がおすすめです。

役員研修の内容・テーマ例

役員研修で一般的に学べる研修内容・テーマ例は以下のとおりです。

- 経営戦略の考え方

- 社員のマネジメント方法

- 内部統制やコーポレートガバナンス

- コンプライアンス

研修会社や各企業の経営課題ごとに内容が異なりますが、ベースは上記の4つが多いです。それぞれを見ていきましょう。

経営戦略の考え方

役員研修では、経営戦略の考え方を学びます。経営戦略は、企業が競争社会のなかで目的を達成する計画です。経営理念やビジョンの浸透、戦略立案能力を学んでいきます。

さらに、経営戦略を策定するためのツールやSWOT分析などのフレームワークの使用方法、実際にあった経営実例学習などを学びます。

社員のマネジメント方法

社員のマネジメント方法も研修内容に含まれています。目標設定やフィードバック方法、評価制度の構築などを学べます。組織を引っ張るリーダーシップがなければ役員は務まりません。

メンバーの動かし方を学び、社員たちのモチベーションアップやコミュニケーションを促進させる取り組み方を勉強できます。

内部統制やコーポレートガバナンス

役員の立場として、内部統制やコーポレートガバナンスを学ぶのは重要です。そもそも内部統制とは、社内における業務プロセスの効率化やリスクマネジメントを実現するものです。企業が事業目標を達成するために必要な仕組みを整備し、それを適切に運用しなければなりません。

また、企業経営における透明性の確保と、信頼性を高める仕組み作りも大切です。役員研修では、これらの知識も学んでいきます。

コンプライアンス

役員研修を受ける中で、コンプライアンスの重要性も学んでいきます。法令や企業のルールを遵守するための体制構築と取り組み方を勉強します。

コンプライアンスは自分だけでなく、部下たちにも徹底するべきです。部下から提案を受けたとき、コンプライアンス上の問題がないかの判断をしなければなりません。

後からコンプライアンスの問題が生じたり、リリース後に問題を指摘されてからでは遅いです。役員はリーダーの役目だけでなく、全体のリスクマネジメントを求められます。

役員研修のカリキュラム例

役員研修のカリキュラム例を見ていきましょう。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 導入 | ・VUCAの時代に求められるマネジメント 1)変化を柔軟に受け入れる力 2)自社の風土に合ったデジタルツールの導入 3)市場を見通し経営戦略に活かす力 ・社長と役員の違いとは? ・社長が役員に求める仕事とは? |

| 役員が身につけるべき知識・スキル | ・企業経営に欠かせない「人、モノ、カネ、情報」 1)人材育成と採用への考え方 2)自社の保有物を長く安全に使う考え方 3)常にコスト意識をもつ 4)データの取り扱い・保存・分析・活用方法 |

| 組織を動かすとはどういうことか | ・経営上のトラブル発生を未然に防ぐ~リスクマネジメントの重要性 【ケーススタディ】実際のコンプライアンス違反事例をもとに、自身がその場にいたらどう対応するかをディスカッション ・部下とよい人間関係を築く 【演習】部下の意見に耳を傾ける「1 on 1ミーティング」の実践 |

| まとめ | ・信頼され成果を出す役員になるために 1)セルフマネジメントの重要性~社員の規範となる態度・考え方 2)経営者としての覚悟をもつ 3)常に学び続ける姿勢をもつ |

役員研修のゴールは、「経営者が求める役員の仕事を理解し、実行できる人材になること」です。上司の指示を受けて行動する社員と異なり、役員は自分の力で自分とメンバーを率いなければなりません。

そのため、経営戦略や会社の事業だけでなく、コンプライアンスやリスクマネジメントなどを含めた広範な知識が必要です。誰かに教えてもらったり、書籍で学んだりするのは困難なので、研修を導入して効率良く人材を育成しましょう。

役員研修のラインナップ

ここからは、現在募集されている役員研修のラインナップを紹介していきます。

経営理念浸透プログラム研修「株式会社ノビテク」

株式会社ノビテクが主催する「経営理念浸透プログラム研修」は、役員や経営陣だけでなく、管理職や中堅社員、若手社員、新入社員も受講できるプログラムです。企業が掲げる「理念」「方針」「ビジョン」を自分の言葉に置き換えて理解し、具体的な行動に落とし込めるようになる内容です。

企業の理念やビジョンは抽象的な理想が掲げられている場合が多く、それを具体的な実務に落とし込むのは、役員の最も重要な業務といえます。部下が行動しやすくなるような実務に落とし込むための考え方を、研修で身につけましょう。

株式会社ノビテクは、ビジネスシミュレーション型のプログラムに定評がある研修会社です。ワークが中心なので研修内容が記憶に定着しやすく、眠くならない特徴があります。楽しみながら学べるプログラムを用意しているので、新入社員から役員までどなたにもおすすめです。

役員研修を選ぶポイント

役員研修を実施する研修会社を選ぶ際のポイントは以下の点です。

- 自社のニーズに適したプログラム内容か確認する

- 研修の過去実績や評価を比較検討する

- 受講しやすい研修環境かどうか確認する

自社のニーズに適したプログラム内容か確認する

自社のニーズに適したプログラムかどうか確認しましょう。具体的に強化したい分野や、受講社員に身につけてほしい価値観などを明確にしてください。もし、受講したいプログラムが決まっているのであれば、研修内容のカスタマイズが可能なのかあわせてチェックしましょう。

研修の過去実績や評判を比較検討する

研修会社の過去の実績と評判は、必ずチェックして比較しましょう。信頼できる研修会社を選ぶのがなによりも重要です。評判や実績を確認せずに受講すると後悔する可能性があるので、希望する研修会社は複数候補に挙げておきましょう。

受講しやすい研修環境かどうか確認する

役員研修を依頼する前に、受講しやすい研修環境かどうかも確認してください。オンライン研修の場合、プラットフォームの使いやすさや安定性、受講者の支援体制などのチェックは欠かせません。

役員研修に関するよくある質問

役員研修に関するよくある質問は以下の通りです。

- オンラインでの研修ができますか?

- 受講者が少人数でも研修を開催できますか?

- 受講者が忙しいので短期間で研修をやってもらえますか?

- 役員研修にかかる費用目安はどのくらいですか?

ここで紹介するのは一般的な事例で、研修会社によって詳細は異なります。研修を申し込む前に、気になる点があれば研修会社に聞いてみましょう。

- Q. オンラインでの研修はできますか?

オンラインでの研修は可能です。

役員や役員候補の社員は忙しく、また出張も多いため、会場に集まっての研修が難しいケースが多いです。パソコンとインターネットがあれば受講できるオンライン研修を活用し、人材育成にお役立てください。

- Q. 受講者が少人数でも研修を開催できますか?

受講者が少人数でも研修を開催できます。ただし、最少催行人員に達してるかどうかが重要なので、詳しくは研修会社にご相談ください。

対象者が一人や二人などの少人数であれば、研修会社の会議室やホールで開催されるセミナー型の研修を活用してもよいでしょう。他社の社員との合同研修のため、人脈形成にも役立ちます。

- Q. 受講者が忙しいので短時間で研修をやってもらえますか?

研修会社は可能な限り要望に合わせて研修を行いますが、基本的にはある程度の時間を取って研修を受けるのがベストです。

短時間の研修だと、座学で学んだ内容を演習で実践したり、グループワークやディスカッションで知識を深めたりする時間が取れません。研修で学んだことが定着しないと、研修にかけた時間と費用を無駄にする恐れがあります。1日や2日など時間を取って研修を受講した方が、結果的には高い費用対効果を得られます。

- Q. 役員研修にかかる費用目安はどのくらいですか?

役員研修にかかる費用は、研修形式や研修内容によって異なります。研修形式ごとに、大まかな費用目安を紹介するので参考程度にご覧ください。

研修形式 費用 公開講座 1日講座18,000~30,000円/人 社内研修 1日200,000~500,000円 eラーニング プランによる eラーニングは人数により費用が変動する企業が多く、さらに年間契約や月定額などのプランによって料金の差があります。しかし、研修会社に発注する社内研修とは違い手軽に利用できるため、比較的安価な費用で受講可能です。

役員研修のおすすめ研修会社13選

役員研修のおすすめ研修会社13選