「コンプライアンス研修のやり方を知りたい」「コンプライアンス研修の事例はどのようながものがある?」などと気になっている人事担当者や経営者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、コンプライアンス研修とはどういった研修かやコンプライアンス研修の目的、具体的な実施事例などを紹介します。

自社のコンプライアンスリテラシーを高めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事でわかること

- コンプライアンス研修の重要性

- コンプライアンス研修の具体的な事例

- コンプライアンス研修を実施する上でおすすめの講座

キーセッションでは、ニーズや予算に合った貴社にピッタリなコンプライアンス研修をご提案可能です。研修の実施先が見つからず迷っている方は、まずはお気軽にご相談ください。

小菅 昌秀 - サミット人材開発株式会社 代表取締役

一般社団法人日本説得交渉学会会員 顧客対応健全化研究会副会長 1972年1月三重県伊勢市生まれ 京都教育大学教育学部卒

苦情対応の分野の国際標準規格のISO10002意見書発行数トップクラスで、この分野の研修の国内第一人者である柴田純男氏に長年師事し、唯一人柴田氏のノウハウを承継しており一番弟子・後継者認定をされている。

トラック販売会社、生命保険株式会社、大手介護会社エリアマネージャー、不動産関連会社グループリーダー、 教育研修会社コンサルタント・マネージャー等を経て地元でG7サミットが開催された2016年5月に起業。

その分野の小菅の研修には現役の刑事・警官や教員も受講する。弁護士や暴力追放センターの講師と連携して 研修を実施することも毎年行っている。

独立後7年で顧客は200を超え、数多くのご依頼が後を絶たない。 コンサルティング・ 講師経験は15年。マネージャー・企業顧問経験20年。現在不動産管理会社のクレーム対応に 現役で従事し、20年以上の経験がある。通算500社5,000回以上の研修に関わってきた。

研修講師・コンサルタント実績

中央省庁 各県庁 各政令指定都市。中核市などの自治体 各商工会議所 大手食品団体 化粧品会社 食品会社 量販店 世界的ラグジュアリーブランド 釣り具チェーン カーディーラー各社 銀行 全国の信用金庫 電鉄各社 マンションディベロッパー ポリテクセンター(愛知、岐阜、三重、関西、香川)航空会社 物流各社 テーマパーク ビルメンテナンス ガス会社 等

500超の依頼先から5,000回以上の研修実績

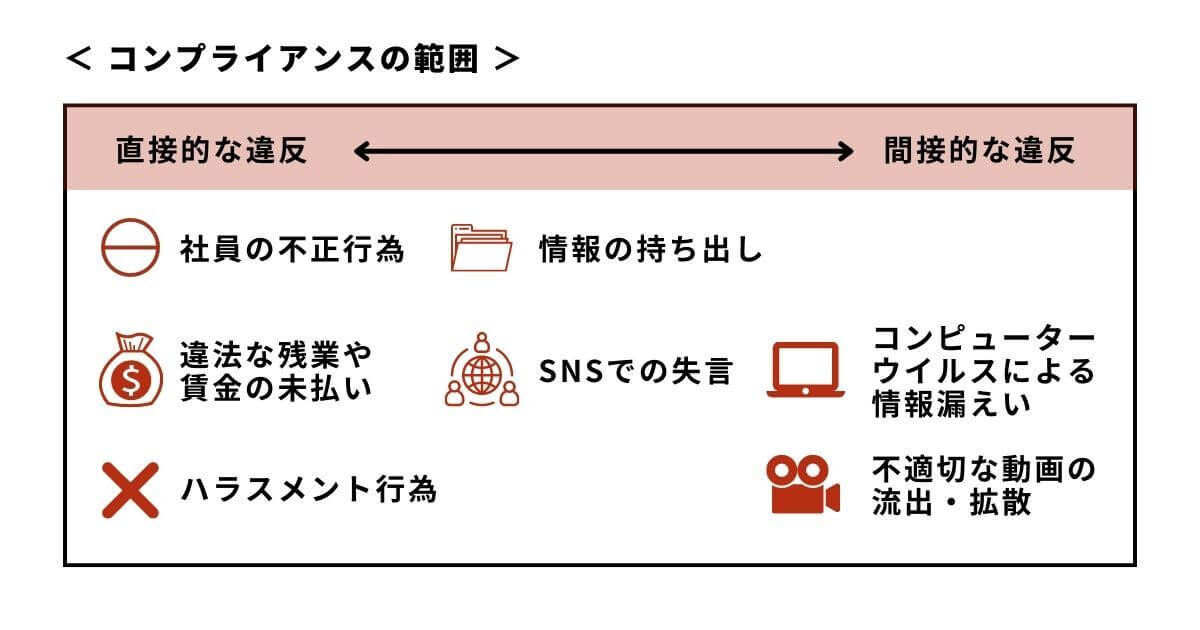

コンプライアンス研修とは

コンプライアンス研修とは、ビジネスにおける法令や倫理観の遵守を目的とした研修です。法令遵守によって企業の信頼を高める他、取引先企業とのトラブル防止の上でも非常に役立ちます。

コンプライアンスは法律や就業規則には明文化されていない社会人としての基礎的な良識・暗黙のルールも含まれます。

たとえば、著作権や特許権の保護や情報セキュリティ、経費の適切な取り扱い方法などです。重要なものを取捨選択し、自社にとって効果の高い研修を実施しましょう。

コンプライアンス研修の目的

企業がコンプライアンス研修をする目的は大きく以下の三つです。

- 取引先とのトラブルを防ぐため

- 企業の信用を高めるため

- 法令遵守の意識をもつため

一つずつ実施する理由を解説するので、コンプライアンス研修の重要性を理解しましょう。

取引先とのトラブルを防ぐため

コンプライアンス研修の1つめの目的は、取引先とのトラブルを防ぐことです。

コンプライアンス違反が判明すると取引先からの信用や評価を下げ、自社の経営に悪影響を与えかねません。リスクを防ぐためにも、社員一人ひとりにコンプライアンスの意識を徹底させることが大切です。

コンプライアンス違反をする前にやってはいけないことを教えておくことで、違反が起こるリスクを回避できます。

企業の信用を高めるため

コンプライアンス研修の2つめの目的は、自社の信用を高めることです。

ステークホルダーの立場上、コンプライアンスを無視する社員を抱える企業と取引するのはリスクの高い行為です。一方でコンプライアンスへの意識が高い社員を抱える企業とは、安心して取引できます。

ステークホルダーからの信頼を得るためにも、コンプライアンス研修で社員の意識を向上させましょう。結果的に、自社の信用向上と安定的な成長につながります。

法令遵守の意識をもつため

コンプライアンス研修の3つめの目的は、法令遵守の意識をもつことです。

社会生活を送る上で遵守すべき法律・法令は複数存在します。事業を行う上では「独占禁止法」や「個人情報保護法」などの遵守が不可欠です。

しかし場合によっては法令の存在を知らず、故意ではなくとも法令違反をしてしまう可能性があります。リスクを回避するためにも法令の存在を社員に周知し、意識を持たせることもコンプライアンス研修の目的の一つです。

コンプライアンスについて企業が抱える課題

多くの企業がコンプライアンスについて抱えがちな課題は以下の3つです。

- 社員がコンプライアンスの重要性を理解していない

- コンプライアンス違反の判断基準があいまいになっている

- 外部チェックの体制が整備されていない

社員がコンプライアンスの重要性を理解していない

第一に、社員がコンプライアンスの重要性を理解していないのが課題に挙げられます。

コンプライアンス意識を高める前提として「なぜコンプライアンスを意識する必要があるのか」を社内で共有する必要があります。前提を共有しておかなければ、社員を啓蒙しルールを徹底させるのは難しいためです。

コンプライアンスの意識を高めるには、コンプライアンス遵守のメリットや違反のリスクを適切に伝えるのが重要です。

コンプライアンス違反の判断基準があいまいになっている

第二に、コンプライアンス違反の判断基準が定まっていないのが課題に挙げられます。

違反の基準が明確でない場合、判断基準が個人に委ねられるため知らないうちに違反してしまう可能性があります。

基準の不一致から来る違反を防ぐ上では、コンプライアンス研修で社内に一義的・客観的な判断基準を明示するのが重要です。

外部チェックの体制が整備されていない

第三に、外部からコンプライアンス施策をチェックしてもらう体制が整備されていないのが課題に挙げられます。

第三者からチェックや助言を受ける体制が確立されていない場合、コンプライアンス対策に漏れが生じる可能性があるためです。また、万が一コンプライアンス違反が発覚した場合、対応に時間がかかり、会社の不利益につながる可能性もあります。

自社のコンプライアンスへの取り組みを第三者に定期的に評価してもらう体制を整備することは必須条件の一つです。

コンプライアンス研修の対象者

コンプライアンス研修は、経営層から現場の社員やアルバイトスタッフに至るまで、すべての構成員が受講対象です。ただし、立場によって実施するべきコンプライアンス研修の内容は若干異なります。

ここでは、下記3種類の立場を例に解説します。

- 経営者・役員

- 中間管理職

- 現場スタッフ

経営者・役員

会社経営者や役員は、マネジメントに関するコンプライアンスを重点的に学ぶ必要があります。

たとえば、ハラスメントや情報漏えい、不正や不祥事の発覚などの防止です。万が一社員や部下がコンプライアンスに違反した場合に、会社としてどのように対応すべきかを理解しておく必要があります。

中間管理職

中間管理職は、現場スタッフを監督・教育する立場です。現場スタッフのコンプライアンス意識向上において欠かせない存在ともいえます。そのため、マネジメント向けの研修内容と、現場スタッフ向けの研修内容の双方の理解が欠かせません。

現場スタッフ

現場のスタッフはお客さまと直接やりとりする立場にあるため、マネジメント層向けの研修とは異なる知識が必要です。

たとえば、接客中に起きうるハラスメントや差別の防止、SNSの不適切な投稿の防止などの知識を身につける必要があります。

コンプライアンス研修のやり方は?カリキュラム例を紹介

コンプライアンス研修は、次の3点を軸に進めていきます。

- コンプライアンスの基礎知識

- コンプライアンス違反の事例紹介

- コンプライアンス違反を防ぐ方法

ここでは、一般的なカリキュラムを紹介します。

コンプライアンスの基礎知識

研修のはじめに、コンプライアンスを理解するための前提となる基礎知識を学びます。「コンプライアンス」がどのような意味の用語なのか理解できていない人も多いためです。

「コンプライアンス」とは法令そのものだけでなく、社会人として配慮すべき良識やモラルなども含む概念です。研修の導入としてコンプライアンスの基礎知識を学ぶことで、正しい理解に導きます。

コンプライアンス違反の事例紹介

コンプライアンス違反の事例について学びます。たとえば、情報漏えいや粉飾決算など倒産に至るほど重要な違反などです。

実際の事例を通し、コンプライアンス違反がいかに身近なところで発生し、会社に損害を与えるかを社員に理解してもらえます。知らないうちにコンプライアンス違反を犯して重大な事件に発展していることを理解してもらうのが重要です。

コンプライアンス違反を防ぐ方法

最後に、コンプライアンス違反を防ぐための具体的な方法を学びます。たとえば次のような方法を参考にするのが重要です。

- 人間がもつ思考や行動の偏り(認知バイアス)の理解

- コンプライアンス違反につながらないよう注意する方法の学習

- グループディスカッションによる学習内容の定着

コンプライアンス研修のプログラム内容の一例

実際のコンプライアンス研修のプログラム例は以下のとおりです。

対象者

- 社会人になって間もない新入社員

- コンプライアンスの基礎を身につけさせたい若手社員

目指すゴール

- コンプライアンスの基礎知識を学ぶ

- コンプライアンス違反の実例を知り意識を高める

- 組織の一員として自分自身が気をつけるべきことを知る

| コンプライアンスとは | ・コンプライアンスの基本知識 1)コンプライアンスが重視される背景 2)近年コンプライアンスの範囲は広がっている 3)社内のルールと社会のルールのずれが違反を生む 4)コンプライアンス違反が会社に与える損害 |

|---|---|

| コンプライアンスの実例 | 【ケーススタディ】実際のコンプライアンス違反事例 1)会社の備品を私物化した 2)SNSに社内情報を書き込んだ 3)顧客情報が入ったメールを誤送信した 「なにがいけなかったのか」「自分ならどうするか」についてグループ討議 |

| コンプライアンス違反をしないために | ・誰にでもある「認知バイアス」 →人間が持つ思考や行動の偏りを理解して、コンプライアンス違反につながらないよう注意する ・迷ったら上司に必ず相談する |

| まとめ | ・日常業務でのコンプライアンス 1)自分を律することが何よりも大切 2)組織の一員という意識を常に持って行動する |

コンプライアンス研修のラインナップ

21世紀におけるコンプライアンス研修 「サミット人材開発株式会社」

サミット人材開発株式会社が提供する「21世紀におけるコンプライアンス研修」は、単なる法令遵守を超えた倫理的課題に焦点を当てています。

この研修では、不祥事が起こる背景や、古い考えに基づく行動が続く理由を深掘りし、具体的な事例を通じて理解を深めます。

講師の小菅昌秀氏は、心理学や脳科学の知見を交えながら、ヒューマンエラーやコンプライアンス違反をどのように防ぎ、発生した際にはどう対応すべきかを分かりやすく説明します。この研修を通じて、強固な倫理観と正義感を持ち、実際の職場でプロとしての意識を高めるための基盤を築けます。

法令遵守だけでなく、倫理観と利害関係者への信頼を深める方法を学びます。小菅昌秀講師のリードで、不祥事の原因と防止策、実際の事例分析、そして個人と組織が直面するコンプライアンス問題への対処法を深掘りします。コンプライアンス違反が起こる心理的背景や、事故の事例を用いた実践的な学びを提供し、研修を通じてストレス管理法も学びます。

ハラスメント対策研修 「株式会社ビジネスプラスサポート」

株式会社ビジネスプラスサポートの「ハラスメント対策研修」は、管理職やチームリーダーを対象に、ハラスメントの基本知識から対策までを包括的に学ぶプログラムです。

この研修では、ハラスメントが及ぼす影響の理解と予防策の習得を目指し、適切な組織文化の形成に貢献します。

研修内容は、ハラスメントの定義、法律背景、加害者と被害者への影響理解を含む基礎知識、コミュニケーションスキル向上、適切な対応手順の学習から成り立っています。また、ワークショップを通じて、実践的な人間関係構築や組織内の安心感を促進するリーダーシップを養います。

管理職やチームリーダーを対象にハラスメントの基本知識と予防対策を深く学びます。適切な指導方法を身に付け、組織全体でハラスメントのない職場環境の構築を目指します。カリキュラムはハラスメントの定義、種類、法的背景から、効果的なコミュニケーション技術、問題発生時の対応方法まで幅広くカバー。6時間の研修で、ハラスメント対策のリーダーシップを強化し、安心して働ける職場作りをサポートします。

ハラスメント防止研修【実践型】働きがいのある職場環境作りで社員のモチベーションを高める「株式会社PDCAの学校」

株式会社PDCAの学校のハラスメント防止研修は、役員や経営幹部、管理職を対象とした研修です。セクシャルハラスメントや妊娠出産等に関するハラスメントなど、ハラスメントの基礎知識を学べるとともに、職場で問題が起きていないかチェックしてコミュニケーションを見直したり、ハラスメントが起きてしまったときの正しい対応方法を学んだりできます。

会社では上下関係がありますが、これを忘れてコミュニケーションを取ろうとするとハラスメントにつながる可能性が大きくなります。マネジメント層は親しみやすい上司として部下に接したつもりでも、部下は圧力を感じてしまう、といったケースです。こうした問題が起こらないようにするためにも、まずは役員や経営幹部、管理職といった上層部からハラスメントへの理解を深めましょう。

また、研修では現場で問題が起きてしまったときの対応方法も学べます。自分がハラスメントに直接関わっていない場合でも、マネジメント層は現場で起きた問題に対応しなければなりません。職場で問題が起きないようにすることと同時に、問題が起きたときにどうするのかも学んでおきましょう。

株式会社PDCAの学校は、1社1名から参加可能な研修を主催している企業です。研修には実践トレーニングを多く取り入れており、受講者が職場に戻ってからも学んだことを自ら実践できるよう、習慣化できる仕組みを提供しています。

ハラスメント防止研修【実践型】働きがいのある職場環境作りで社員のモチベーションを高める

セクシャルハラスメント、妊娠・出産に関するハラスメント、パワーハラスメントの知識を習得し、事例やディスカッションにより理解を深め、職場全体でハラスメントを発生させないための実践型研修です。

セクハラ・パワハラ防止研修「株式会社ノビテク」

管理職を対象とした、セクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)・パワーハラスメント(職務上の権力や立場を悪用した嫌がらせ)を防止するための研修です。本人にとっては何気ない言動でも、性別の違いや世代間ギャップで、嫌だと感じる内容は異なります。

ハラスメントは受けた人がどう思うかを理解すること、つまり被害者の気持ちにいかに心を寄せられるかが重要なポイントです。どんな職場においても、誰もがハラスメントの加害者・被害者になり得るという意識を持ち、管理職として社員の働きやすい職場づくりを推進するための意識づけを行います。

株式会社ノビテクは、それぞれの人の中にある「やる気のタネ」を育て、仕事を楽しむ人材を育成しています。各分野の経験豊富な講師が、社員の階層や各企業の抱える課題に合わせた講義を行い、受講者のやる気を引き出します。

研修ではワークを多く取り入れ、研修が終わった後も現場で学びを実践し続けられる工夫と、やる気が持続する独自のプログラムを実施。社員がそれぞれの役割を理解し、成長し続けるためのスキルとノウハウをご提供します。

セクハラ(セクシャルハラスメント=性的嫌がらせ)、パワハラ(パワーハラスメント=権力や立場を利用した嫌がらせ)の防止を目的とした研修です。管理職としての使命及び役割について認識を深めさせ、業務遂行上の知識及び技能の付与を図ります。

ネタに困ったときに使えるコンプライアンス研修のテーマ例

コンプライアンス研修のネタに困ったときに使えるテーマ例を、以下5点を紹介します。

- 権利関係の法令に関する内容

- SNS投稿や情報セキュリティに関する内容

- ハラスメント防止に関する内容

- トラブル発生時の対応、リスクマネジメントに関する内容

- 労働基準法・働き方に関する内容

権利関係の法令に関する内容

コンプライアンス研修では、権利関係の法令に関して、社会人として知っておくべき基礎知識を専門家から学べます。

著作権・意匠権・特許権など、守らなければならない権利は多数存在します。権利を侵害すれば訴訟に発展するケースなどもあります。しかし最低限守るべきラインはどこなのか、権利を侵害するとどうなるのか、日常業務で意識する機会はなかなか少ないものです。

自社および他社の権利を守るために必要な知識を専門家から学び、理解を深めましょう。

SNS投稿や情報セキュリティに関する内容

SNS投稿や情報セキュリティに関する知識を見直す機会として、コンプライアンス研修を活用しましょう。情報セキュリティには個人情報の取り扱いや社内情報の漏えいに関する内容が含まれます。

近年、多くの企業がSNSに参入し、自社の商品・サービス・企業風土などの情報をインターネット上に公開しています。デジタル社会では配慮に欠けた投稿や不適切な内容が拡散されると、社会的信用が一瞬にして低下してしまう危険性があります。

したがって情報の厳重な管理を徹底することも、社会的信用を維持するために欠かせません。

ハラスメント防止に関する内容

ハラスメント防止に関する知識習得の機会の一つとしてコンプライアンス研修を活用することもできます。

価値観が多様化する現代社会では、ハラスメントの定義は日々変化しています。数年前までは問題視されなかった言動も、ハラスメントになり得るのです。

働きやすい職場づくりの推進策の一つとして、定期的な研修で社員に意識改革を促すことをおすすめします。

トラブル発生時の対応、リスクマネジメントに関する内容

自社でコンプライアンス違反やトラブルが発生した場合に、どのように対応すべきか事前に周知しておくことは重要です。トラブル発生時はどの部署に報告すべきか、どのような手順で対応すべきかがわからなければ、現場はさらに混乱してしまうためです。トラブル時の対応が不適切であれば、社会的信用を失う結果にもつながりかねません。

トラブル発生時の対応と同時に、トラブルを起こさないためのリスクマネジメントを学ぶことも必要です。リスクマネジメントとは、事業運営に危機を及ぼす要素をあらかじめ予測し、その損失を回避・低減するための行動を指します。

コンプライアンス研修でリスクに備え、適切に対応するための知識を学びましょう。

労働基準法・働き方に関する内容

コンプライアンス研修によって、労働基準や働き方に関する意識改革を促すことも重要です。自社の利便性を追うあまり、労働基準法から逸脱するケースが多々あるためです。

たとえばサービス残業・休日出勤の強要など、いわゆるブラック企業と呼ばれる会社の存在がたびたび問題視されています。ブラック企業ほどではないにしても、働き方に関する職場の古い慣例・よくない習慣が続いている会社もあるといわれています。

労働基準法への違反行為を続けていると、企業の社会的評価や社員の働きがい、生産性の低下につながります。定期的にコンプライアンス研修を実施することで、マネジメント層に意識づけを行うことが重要です。

コンプライアンス研修の選び方

コンプライアンス研修先の選定ポイントは以下の2つです。

- 研修実績の豊富さで選ぶ

- サンプルの動画や資料を確認して判断する

研修実績の豊富さで選ぶ

コンプライアンス研修の実績が豊富な会社や講師に依頼しましょう。コンプライアンスに詳しくない社員にも無理なく理解してもらうためです。

実績が豊富な会社や講師であれば専門用語を使わずにわかりやすく伝わるノウハウが蓄積しているため、おすすめです。研修実績は研修会社のホームページなどで確認しましょう。

サンプル動画や資料を確認して判断する

研修会社が掲載しているサンプル動画を見て選ぶのもおすすめです。コンプライアンス研修は需要の高い研修なので、サンプルの動画や資料をホームページで確認できることが多いためです。

資料を見ればわかりやすさは一目瞭然なので、依頼をする前にサンプル動画や資料を確認しておくと安心です。

コンプライアンス研修を成功させる方法

コンプライアンス研修を成功させるために考慮すべきポイントを4つ解説します。

- 実務に直結する内容を選ぶ

- 能動的なワークを行う

- 法令違反・ハラスメント事例などを取り入れる

- 企業法務の第一線で活躍する講師に教わる

実務に直結する内容を選ぶ

コンプライアンス研修で一番大事なことは、自社の実務に沿った研修内容を実施することです。とくに重要なのは、以下の2点です。

- 社員が研修内容をどれだけ身近な出来事としてとらえられるか

- 学んだことを日々の業務で実践していけるか

自社の就業規則や業界でありがちなコンプライアンス違反事例、ニュースで話題になった法令違反の情報などを盛り込むとよいでしょう。実務に関連のある内容を盛り込むことで、参加者は研修内容を自分ごととして捉えやすくなります。

能動的なワークを行う

座学だけではなく、能動的に参加できるワークも取り入れましょう。

研修は座学が中心で、社員はただ聞いているだけになってしまう場合も多いためです。とくに元からコンプライアンスに関心が無い社員は、学びへのモチベーションが下がりがちです。

参加者のやる気を維持するためにも、ディスカッションなどの能動的なワークを取り入れることが重要です。

法令違反・ハラスメント事例などを取り入れる

世間でも話題となったニュースなど、リアリティのある事例を取り入れましょう。コンプライアンス研修の内容を身近な出来事として捉えやすくするためです。

たとえば近年たびたび話題に上る「バイトテロ」など、現場スタッフのモラル低下が引き起こすトラブルは後を絶ちません。また、さまざまなハラスメントや金銭・情報の不正な取り扱いなども数多く表面化しています。

最新の事例を取り入れたコンプライアンス研修で社員一人ひとりにリスクを認識させ、注意喚起を行うことが重要です。

企業法務の第一線で活躍する講師に教わる

企業法務の第一線で活躍する講師に研修を依頼しましょう。第一線で活躍する講師であれば、専門性の高い知見に加え、具体的な業務ノウハウもレクチャーしてもらえるためです。

具体的には、弁護士資格を保有している、複数企業で法務部門のコンサルティング経験がある講師などが理想的です。

弊社キーセッションでは、質の高い外部講師によるコンプライアンス研修プログラムを提供しています。たとえば実際の法令違反事例など、リアリティのある話題を提供することも可能です。

コンプライアンス研修選びでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

コンプライアンス研修を実施するタイミング

最後に、コンプライアンス研修の実施を検討するとよいタイミング4つを紹介します。

- 自社・業界内でコンプライアンス違反が発生したとき

- 社内規約の作成・変更が生じたとき

- 業界の関連法が改定されたとき

- 社内で人材・組織の再編が生じたとき

自社・業界内でコンプライアンス違反が発生したとき

身近な場所でコンプライアンス違反が生じたときこそ、コンプライアンス研修が必要です。

自社の事業内容や社員の業務に関連するタイムリーな事例とともにコンプライアンス意識を強化できるためです。

コンプライアンス違反という経験をマイナスの出来事で終わらせず、自社の成長と発展のために活かしてみてください。

社内規約の作成・変更が生じたとき

社内規約の新設時や、規約の変更が生じたときも、コンプライアンス研修を実施すべきタイミングです。

社内ルールの新設や変更に対して、社員の知識をアップデートする必要があるためです。新しいルールの下でどのような対応が適切か現場に確実に定着させることが重要です。

業界の関連法が改定されたとき

自社に関連する法令が改定されたときにも、コンプライアンス研修を実施しましょう。

法令改定は、コンプライアンスに関する「基準」が変わることを意味します。研修時には改定内容を関連部署に周知します。また具体的にどのような行為がコンプライアンスに抵触するのかを確認する必要があります。

「基準」がアップデートされるタイミングこそ、コンプライアンス意識を高める絶好の機会と言えます。法令改定を一つの節目として、社内のコンプライアンス意識を見直す機会を持つことをおすすめします。

社内で人材・組織の再編が生じたとき

新しく社員が入った場合やチーム、組織の再編が生じた際には、コンプライアンス研修を実施しましょう。既存のメンバーと新入メンバーの間での認識の差を減らすためです。

たとえば年度始めなど、社内編成が大きく変化するタイミングで研修を実施するのが理想的です。コンプライアンスに対する意識を社内で統一することが重要です。