RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは、事務作業を自動化するシステム。

RPA研修を受けて現場社員が簡単なシステム開発を出来るようにしましょう。

企業が抱える課題

RPAの導入に際し、企業が抱える課題としては、以下のような項目が挙げられます。

- コストが高くて導入に踏み切れない

- どのツールを選べば良いのか分からない

- RPAの知識がある社員がいない

- RPAを使いこなせる人材を育成できるか不安

- 不具合が起きたときに迅速に対処できるか不安

いずれの悩みも、RPAに関する知識が充分に社内にストックされていないため、漠然とした不安に起因しています。RPAがどのようなものか、どのような効果が期待できるものなのか分からないため、費用対効果を判断できないのです。

RPAは人間が行っているルーティンワークを自動化し、事務を簡略化するためのものです。導入費用はかかりますが、長期的に見れば企業のコスト削減や従業員の長時間労働の削減に役立ちます。

RPAの導入を判断する前に、正しい知識を身につけるためにも、RPA研修を導入しましょう。

研修の対象者

RPA研修はレベル別に分かれているので、受講者は自分のレベルに合った研修を選ぶ必要があります。

例えば、RPAを触ったことがない方や、基本的なコンピュータ操作以外はできない方は、初心者向けの研修を選びましょう。RPAとは何かといった概要から学ぶことができ、初心者でも無理なくRPAを始めることができます。

RPAの実務を行う方やIT部門の方など、ある程度の知識がある方は、中級者向けや上級者向けの研修を受講しましょう。RPAの考え方についてより深く学ぶことができたり、高度な構築を身につけたりすることができます。

研修の必要性

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは、事務作業を自動化するロボットのようなシステムのことです。従来のシステム開発にはプログラミングの知識が必要でしたが、専門知識が無くても簡単にシステムを作ることができるので、社内の単純作業の自動化に向いています。

システム開発というと、ITを専門としない会社の場合は「外注して作ってもらうもの」という認識がある方も多いです。本格的なシステム開発であれば専門家に頼んだ方が良いですが、社内の単純な業務の効率化のためのシステム開発であれば、ITに詳しくない社員でも研修を受講すれば作れるようになります。

例えば、月次の報告書のために行うデータの手入力や、コピーアンドペーストで顧客の氏名や注文内容を伝票に埋めていくといった作業はシステムで自動化することができます。こうした簡単な作業は本格的なシステム開発を行うほどではないので、現場の社員自身にシステム開発をしてもらった方が良いです。実際に作業を行っている社員だからこそのアイディアや使い勝手もシステムに反映できるので、RPA研修を受けて簡単なシステム開発を覚えてもらいましょう。

研修のカリキュラム例

RPA研修は、上級や応用のクラスまで受講する場合、1週間〜2週間程度の時間を要します。具体的にどのようなことを学ぶのか、カリキュラム例を解説していきます。

RPAの基礎知識

始めにRPAとは何かを学びます。どのような業務にRPAを導入すると良いのかを理解することで、その後の実習で身につけたRPAツールを使い、効率化できる事務作業を見つけられるようになります。一般的には、数時間から1日の研修となります。

RPAツールの実習(入門・基礎・初級)

UniPathやWinActorなどのRPAツールの使い方の基礎を学びます。一般的には2日間程度の研修となります。

入門編の研修は今までRPAツールを触ったことがない人が対象で、ツールの使い方やプログラミングの考え方を学びます。分岐や繰り返しの処理を使うことで、人間のどのような作業をシステム化できるのか、考え方とプログラミングの方法を見につけます。

RPAツールの実習(中級)

中級編の研修では2日間程度かけて、RPAツールの中だけでなくエクセルなど外部のファイルと連携したシステム開発を学びます。外部のファイルを読み込んだり、RPAツールの処理を外部のファイルに書き出したりできるようになることで、ツールを共有していない社外の人とのやり取りもスムーズになります。

また、自動処理できないイレギュラーな場合への対応についても学びます。例外処理を身につけることで、エラーが起こりにくいシステムを作ることができます。

RPAツールの実習(上級・応用)

上級編の研修では2日間程度かけて、実際の現場で役立つ強いシステムを作れる知識を身につけます。というのも、個人が作るシステムは自分以外のユーザーを想定していない場合が多く、他の人には直感的に使えずエラーが起こりやすいからです。

実際の現場では担当者の交代によってシステムのユーザーが交代することが考えられ、システムは後任のユーザーが使用する場合も正常に動かなければなりません。上級編では現場での運用に耐えられるシステムを作るための知識を身につけます。

ニーズ別に見る研修プラン

◆RPAがどんなものか、基礎を知りたい場合

そもそもRPAとは何なのかという基礎の部分から学びたい方や、RPAツールを使った経験がない方が一通りの知識を得るための初級編の研修です。RPAの導入を考えている企業や担当者の方におすすめのプランです。

| 導入 |

◆RPAとは ・RPAでできること ・導入を成功させるポイント ・RPAが注目される背景とは |

|---|---|

| RPAの活用方法 |

◆RPAツールの事例紹介 ・月次の事務作業を自動化 ・勤怠管理での集計作業 ・適切な在庫管理でロスを削減 ・顧客情報を自動でシステムに登録 【ワーク】自社内でRPAを導入することで効率化が期待できそうな仕事を挙げる |

| RPA導入について |

◆RPA導入の一般的な流れ 1)自動化したい業務の洗い出し 2)RPAツールの選定 3)運用担当者の選定 4)お試し導入と効果の測定、現場の声を収集 5)本格的に導入・運用 ◆導入時の注意点 |

| まとめ |

◆RPAの導入は段取りが重要 【ワーク】RPA導入に向けての計画を立てる |

◆RPAを体験してみたい場合

RPAツールの基礎は知っているが、自社ではなかなか触れる経験がない中級者向けの内容です。デジタルツールへの理解をより深め、実際の業務効率化アップにつなげるきっかけをつかみます。| 導入 |

◆RPAの概要 ・近年RPAが重視される理由 ・RPA導入のメリット、デメリット ・RPAでできること、できないこと |

|---|---|

| RPAツール導入の手順【準備編】 |

◆RPA導入の準備に必要なこと 1)業務の洗い出しと事前ヒアリング 【ワーク】ヒアリングシートを作成してみよう 2)評価軸およびKPIの設定 3)RPAツールの選定 ◆現場のリサーチがRPA導入の成否を決める |

| RPAツール導入の手順【実践編】 |

◆マイクロソフトExcelでマクロを組んでみよう ・マクロやVBAでどんなことができるのか ・VBA開発画面の使い方と記述方法 ・Excelのシートやブックを操作する方法 【ワーク】架空の勤怠表をもとに勤怠の集計処理をする 【ワーク】Excelへの書き出しを行う |

| まとめ |

◆RPA導入時のポイント ・導入の目的とKPIをしっかり定める ・定期的な評価と見直しが重要 ・運用保守の流れをあらかじめ決めることが大事 |

◆RPAを使いこなせるようになりたい場合

システム開発の知識があり、より高度な内容で現場に役立つツール作成を体験できるプランです。上級者ならではの悩みを解決し、ユーザーの動線を考えたシステム設計の方法を学びます。

| 導入 |

◆RPA概論 ・RPAが重視される社会背景とは ・多くの企業が持つRPA導入時の悩み ・RPA成功事例 |

|---|---|

| RPA導入の準備 |

◆業務フロー図の作成 【ワーク】在庫管理業務のフローを作成する ◆トラブルを予測する 【ワーク】在庫管理で起こり得るエラーやトラブルを一覧化する ◆現場の社員の声を聞く |

| RPAツール開発体験 |

◆RPAツール「UiPath」を使ってみよう ・UiPathの概要 ・UiPath開発画面の使い方 【ワーク】架空の在庫表をもとに在庫管理システムを作る |

| まとめ |

◆RPAを継続して運用するために ・社内での情報発信の重要性 ・RPA人材の育成 ・エラー対応マニュアルの作成 |

研修のラインナップ

UiPath 公式 速習プログラム 入門 ~RPA化と業務プロセス~「エディフィストラーニング株式会社」

エディフィストラーニング株式会社の研修「UiPath 公式 速習プログラム 入門 ~RPA化と業務プロセス~」では、RPAプロジェクトで業務フロー作成を担当する社員におすすめの研修です。Windowsの操作経験があれば受講することができます。

コースでは、RPA・UiPathの概要やRPA化できる業務について学ぶことができます。RPA導入の利点だけでなく注意点も学べるので、業務改善において最適な手法を判断するのに必要な知識を養えます。

エディフィストラーニング株式会社は、コムチュアグループの人材育成分野のサービス提供企業で、IT系研修、ビジネス・ヒューマン系研修を中心に、顧客企業の課題を解決する人材育成サービスを提供している企業です。(参照:エディフィストラーニング株式会社)

UiPath(RPA)を活用し、働き方改革を実現!業務自動化 UiPath初級編(RPA)「CTCテクノロジー株式会社」

CTCテクノロジー株式会社のRPA研修「業務自動化 UiPath初級編(RPA)」は、UiPath製品を初めて操作する人向けの研修です。演習を中心としたプログラムにより、基本的な操作方法、基本的なワークフローの作成を身につけることができます。前提知識はマウスやキーボード操作など基本的なコンピュータの操作だけで問題ありません。

研修で学べる主な内容は以下のとおりです。

- RPAの概要

- レコーディングによる自動化

- セレクター

- ロボット

- 画像レコーディング

- データスクレイピング

- 主要なアクティビティの紹介

CTCテクノロジー株式会社は、教育サービスとしてIT・技術系の研修を多数主催しています。ベンダーやプロダクト、資格から研修を探せるので、IT系の専門的な研修を導入したい企業におすすめです。(参照:CTCテクノロジー株式会社)

オーダー研修RPAハンズオン「株式会社クレスコ」

株式会社クレスコでは、UiPathに精通したRPAコンサルタントやRPAエンジニアが講師を務める、オーダー研修を開催しています。クレスコはRPA導入支援の経験が豊富であり、研修では現場で使える実践的な内容を学ぶことができます。オーダー研修なので、内容や開催場所を導入企業が指定できることもポイントです。

オーダー研修には、UiPath公式のプログラムやクレスコオリジナルの研修があります。研修によって内容や難易度は異なりますが、IT技術者でない方や、UiPathを触ったことがない方でも受講できるプログラムが豊富にそろっています。

株式会社クレスコは、顧客企業のイノベーションを実現するITパートナーとして、DXを支援している企業です。RPAの支援のみならず、DX全般で頼れる企業です。(参照:株式会社クレスコ)

レベル別のRPAサービス研修カリキュラム「株式会社RPA NEXT」

株式会社RPA NEXTでは、受講者のレベル別に複数のRPA研修を開催しています。未経験でも受講できる初級研修から、実務に即したRPA構築のトレーニングができる中級研修や上級研修まで、幅広いラインナップから選べます。

「UiPath」のみならず、「WinActor」「Power Automate for desktop」を使用した研修もあります。

また、導入企業の要望に合わせたカスタマイズ研修も可能です。他社のRPA研修を導入しても効果を得られなかった企業におすすめです。

株式会社RPA NEXTは、顧客企業がRPAを正しく導入、運用できるようになるためのRPAサポート専門会社です。RPAベンダーや大手企業への研修実績があり、RPAで困っている企業にとって心強い存在です。(参照:株式会社RPA NEXT)

「0から始める」トライアル支援ハンズオンWebセミナー「RPAテクノロジーズ株式会社」

RPAテクノロジーズ株式会社のトライアル支援ハンズオンWebセミナーでは、オンラインでRPAについて学習することができます。Webセミナーを受講中は、チャットサポートを使ってその場で質問することが可能です。

セミナーで学べる内容は、主に以下のとおりです。

【座学】RPA、BizRobo!の考え方

・【座学】DS(ロボット作成ツール)の操作方法

・【ハンズオン】ロボットを一緒に作成

・【座学】実際に業務で扱っているロボット紹介

・【座学】ロボットのスケジュールや実行状況を管理

RPAテクノロジーズ株式会社は、RPAやAIを活用した情報処理サービス業、コンサルタント業務などを行う企業です。RPAサービスの自社製品「BizRobo!」の開発や提供を行っています。(参照:RPAテクノロジーズ株式会社)

研修の選び方

RPA研修は主に2種類に分けられ、RPAの意味や必要性などを学ぶ座学と、UniPathやWinActorといったRPAツールの使い方を指南する実践的な講座があります。これまでRPA研修を行ったことがない会社の場合は、座学でRPAの基礎知識を身につけてから、ツールの実習を受けると良いです。

RPAの基礎知識

RPAの基礎知識を学ぶ研修では、RPAとはどのようなものか、どのような業務の自動化に向いているのかなどを学ぶことができます。RPA導入までに何をすれば良いのかも教えてもらうことができるので、実践形式でツールの使い方を学ぶ前に、基礎を固めておきましょう。

また、基礎知識だけでなくエクセルを用いて簡単なシステム開発の演習を行う研修会社もあります。「システム開発って意外と簡単なんだな。これなら自分にもできそう」と社員に思ってもらうためにも、簡単な演習を取り入れている研修を選ぶと良いでしょう。

RPAツールの実習

UniPathやWinActorの使い方を学ぶ研修は、入門や初級、中級、上級のように難易度別に分かれていることが多いです。システム開発の経験が無い社員に受講してもらう場合、入門、初級、中級、上級と簡単な研修から受けてステップアップしていきましょう。

なお、上級レベルのスキルが必要かどうかは会社の業務内容によって異なります。初級や中級で十分な場合もありますので、RPA研修を受講している社員にヒアリングし、さらに難易度が高い研修を受ける必要があるかを判断していきましょう。

研修が組織にもたらす効果

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は主に事務作業を自動化するシステムです。したがって、研修を行って社員がノウハウを身につけることで、事務の効率化を行うことができます。業務時間を短縮したり少人数で事務を回せるようになったりするため、働き方改革や人件費の削減につながります。

具体的にどのような場面でRPAが役立つのかを解説していきます。

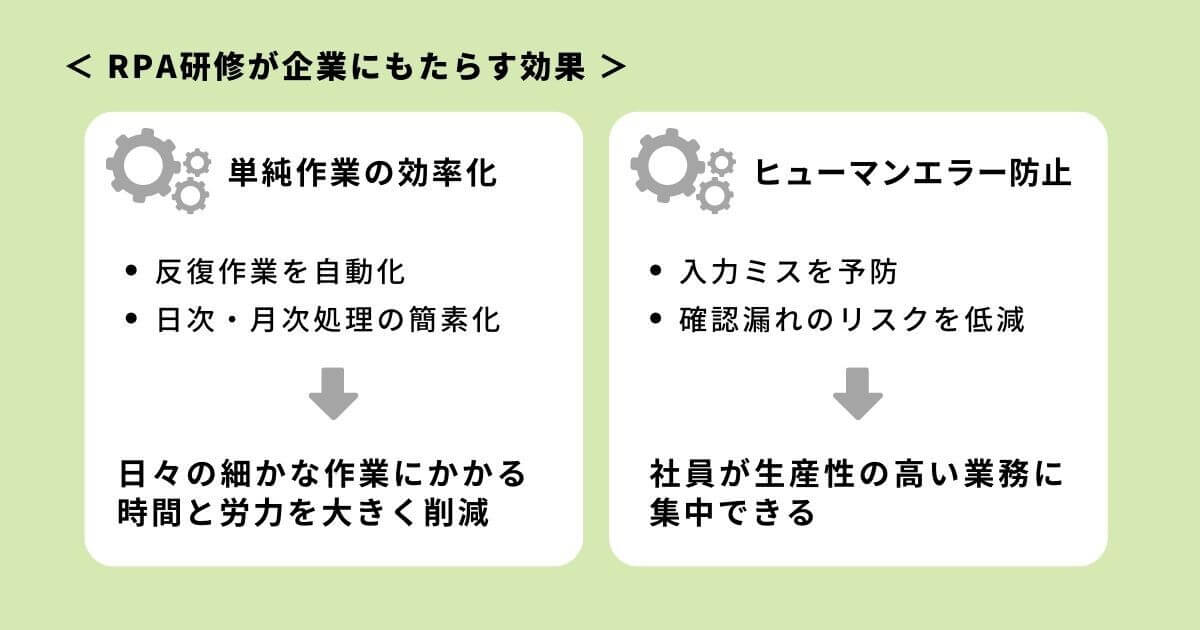

単純作業の効率化

RPAを導入することで、これまで社員が手作業で行っていた単純作業を自動化し、手間や時間をかけずに行うことができます。単純かつ反復の回数が多い業務ほど、RPA導入による効果が高くなります。

例えば、注文を受けるごとに発生する伝票作成の業務や、日次や月次で改めなければならないデータの更新といった作業は、RPAを導入すると時間と労力を大きく削減することができます。

こうしたシステムを作るのは難しそうに感じられるかもしれませんが、実際はエクセルで簡単なマクロやVBAを書けるだけで十分に対応できる場合が多いです。研修でマクロやVBAを社員に学んでもらい、現場の業務改善に役立てましょう。

ヒューマンエラーの防止

人間が単純作業の対応をしている場合、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの発生をゼロにすることはできません。しかしシステムは単純作業が得意でありかつ正確に処理できるので、RPAを導入することでヒューマンエラーを防止することができます。

単純作業でミスが発生すると、修正や再発防止に時間がかかってしまい、時間や労力がもったいないです。単純作業はRPAに任せて社員にはシステムではできないイレギュラーな仕事に集中してもらうためにも、研修でRPAについて学びましょう。

研修を成功させるために

RPA研修の効果を最大にするには、座学から実習までを一気通貫で教えてくれる研修会社に依頼しましょう。

座学ではRPAの必要性やRPAで改善できる業務の事例などを学び、実習ではRPAツールの使い方を学ぶのですが、別々の研修会社に依頼してしまうと、基礎知識の漏れや重複が生じる場合があります。1つの研修会社に座学から実習の基礎・応用までトータルでサポートしてもらうことで、効率よくRPAについて学習することができます。

研修に関するよくある質問

RPA研修の導入を考えている企業から多く寄せられる質問について回答していきます。詳しくは研修会社によって異なるので、研修の問い合わせ時にあわせてご確認ください。

研修前に用意するものはあるか

研修会社によりますが、基本的に受講者側が用意するものはありません。PCも、研修で使用するソフトウェアがインストールされた端末を借りて研修を行うことが多いです。

導入企業側で用意するものがある場合、研修会社から指示があります。不明点があれば確認しましょう。

自社のPCを使いたい場合など、導入企業から要望がある場合は研修会社に伝えておきましょう。

RPAの知識が無い社員でも受講できるか

受講できます。

RPA研修の多くは、レベル別に分かれています。RPAの知識が無い方やコンピュータの操作に自信が無い方は、初心者向けの研修を受講しましょう。

初心者向けのコースでは、RPAとは何かといった概論から、簡単なワークフローの構築などを学ぶことができます。座学と演習の両方で基礎を身につけることができるので、初心者でも不安を感じる必要はありません。

研修会社によっては、RPA導入支援のアフターフォローを行っている場合があります。社内で今すぐ内製化するのが難しい場合や、どこから手を付けたら良いのか分からない場合などは、研修の導入とあわせてアフターフォローを依頼するのがおすすめです。

自社の悩みを踏まえた研修をしてもらえるか

可能です。多くの研修会社ではカスタマイズを承っているので、お気軽にお問い合わせください。RPA研修の場合、同じ業界・業種でRPAがどのように活用されているかといった事例を紹介することができます。

また、RPA研修を主催している企業は、研修だけでなく導入支援も行っている場合があります。自社の悩みをRPAで解決したいと考えているなら、導入支援のコンサルティングなどの活用もご検討ください。