「クレーム対応研修でどのような内容を学べるかわからない」「クレーム対応研修の実施には、どのような効果があるの?」

このような疑問や悩みを抱えている経営者や責任者も多いのではないでしょうか。

今回は、クレーム対応研修の目的やカリキュラム例、おすすめのクレーム対応研修について紹介していきます。クレーム対応研修に興味がある方は、ぜひご一読ください。

この記事でわかること

- クレーム対応研修の目的

- クレーム対応研修のカリキュラム例

- おすすめのクレーム対応研修

クレーム対応研修を実施する際は、研修の内容や講師の質が重要です。しかし、数多くの研修会社から自社に適した研修を選ぶのは、時間と労力を使います。

キーセッションでは、複数の研修会社の中から貴社のご要望に沿ったクレーム対応研修のご案内が可能です。相談は無料なので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

クレーム対応研修とは

クレーム対応研修とは、顧客からのクレームに対応するための方法を身につける研修です。クレームは、商品やサービスに満足できなかった顧客から発生します。適切に対応することで、顧客満足度を高め、良好な関係を築くことが可能です。

研修では、座学やロールプレイングを通して、対応力が必要なクレームや頻繁に寄せられるクレームへの対応方法を学びます。

また、クレーム対応研修には、全従業員向けのものだけでなく、上司向けのものもあります。上司向けのクレーム対応研修で学べる内容は、顧客対応するスタッフのメンタルケアや接し方などです。対象者に合わせて、研修を選ぶようにしましょう。

クレーム対応の重要性

クレーム対応の重要性は、年々高まっています。クレーム対応の質は、顧客が企業に抱くイメージを大きく左右するからです。

近年、ECサイトやSNS、口コミサイトが増えたことで、消費者は企業のさまざまな評価を知れるようになりました。そのため、クレーム対応の質が悪いと、その情報が消費者に広く知れわたる可能性があります。

反対に、クレーム対応の質がよいと、新規顧客の獲得が可能です。いい口コミを見て、それだけで商品やサービスを購入してくれることもあります。

企業のイメージを損なわないためにも、クレーム対応の質を大切にしましょう。

クレーム対応研修の目的・効果

クレーム対応研修の目的は、以下の4点です。

- 顧客満足度の向上

- スタッフのストレス緩和

- クレームによる業務改善

- 過剰なクレームへの対応

それぞれを詳しく見ていきましょう。

顧客満足度の向上

クレーム対応研修の目的は、顧客満足度を向上させることです。

クレーム研修では、顧客の立場になって話を聞いたり、状況を考えたりする力を身につけられます。クレームを真摯に受け止め、適切な対応をすることで、顧客の怒りが収まり好感へと変わるでしょう。

逆に、事務的な態度で対応してしまうと、顧客の怒りをより加速させてしまう場合があります。結果、既存顧客が離れてしまう可能性もあるため、要注意です。

クレームは企業の顧客満足度を向上させるチャンスでもあるため、クレーム対応研修を実施し適切な対応ができるようにしましょう。

▼関連研修

CS研修

スタッフのストレス緩和

クレーム対応研修は、スタッフのストレスを緩和させる効果もあります。日々クレーム対応をしていると、顧客から罵声や人格を否定する言葉をかけられることがあります。現場のスタッフにとっては、精神的なストレスです。実際に、クレームに耐え切れず離職してしまう人もいます。

そこで研修を通して顧客の心理や怒りの理由を学ぶことで、スタッフではなく商品に対して怒っていることがわかるため、ストレス緩和につなげられます。スタッフの精神状態を守る意味でも、クレーム対応研修を実施しましょう。

ただし、クレーム対応研修だけでストレスがなくなるわけではありません。たとえば、メンタルヘルス研修を一緒に受講することで、スタッフのストレスをより緩和できます。

メンタルヘルス研修の内容や目的については、以下のページで詳しくご紹介しています。

クレームによる業務改善

クレームを業務改善やサービス改善につなげられるのも、目的や期待できる効果の一つです。

クレームとは、商品やサービスに対して不満がある場合に発生します。その不満は、商品やサービスの改善に活かす貴重な意見にもなり得ます。研修では、このように業務改善につながるヒントを見つけ、役立てる方法を学べます。

クレームをすべて受け流していると、業務改善のヒントを見逃してしまい、企業の成長につながりません。クレームを適切な業務改善につなげるためにも、クレーム対応研修を実施しましょう。

▼関連記事

クレームはチャンス!クレームをサービスや組織力の向上に生かす考え方

過剰なクレームへの対応

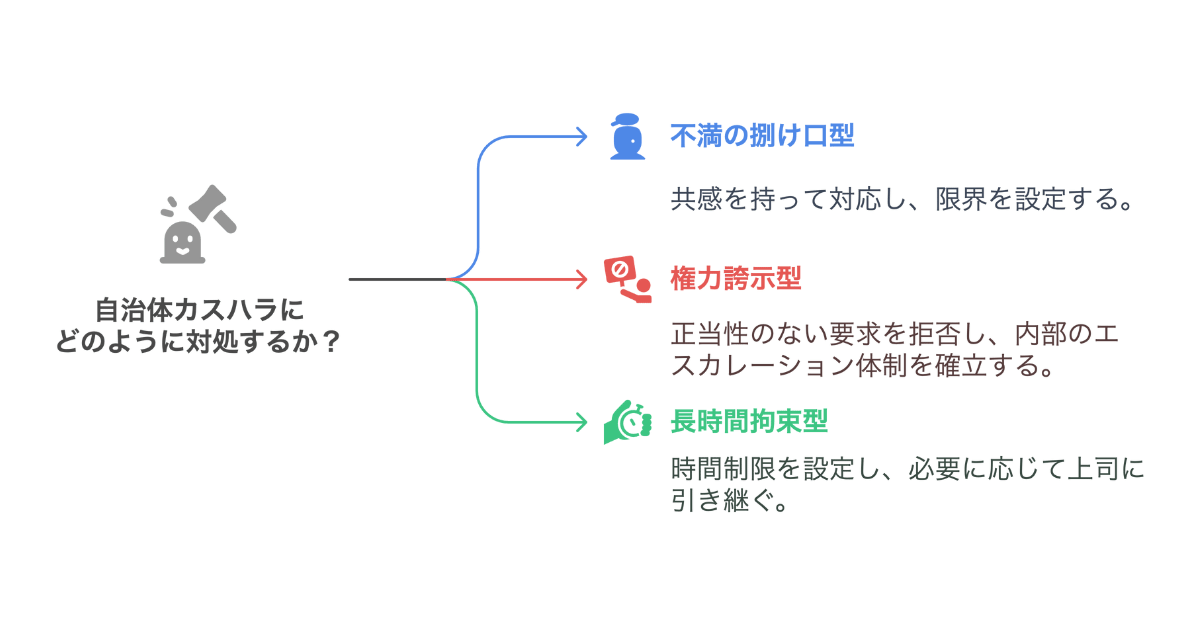

過剰なクレームへの対応を身につけることも、目的の一つです。クレーム対応研修では、過剰なクレームの適切な対応方法や顧客の心理、対応後のメンタルケアなどを学びます。

無茶な返金やスタッフへの土下座を要求するなど、行きすぎたクレームをハードクレームと呼びます。

ハードクレームは、スタッフの対応時間が増えるだけでなく、精神的なダメージも大きいです。なかには、スタッフがトラウマを覚えてしまう場合もあります。

ハードクレームに屈せず、適切な対応をするためにも、クレーム対応研修を実施しましょう。

▼関連研修

ハードクレーム対応研修

クレーム対応研修のカリキュラム例

クレーム対応研修のカリキュラム例は、以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象となる業種例 | ・コールセンター ・サービス業 ・小売業 ・飲食業 ・宿泊業 |

| 対象者 | ・接客や電話応対を担当するすべての社員 ・クレーム対応に悩みを持つ社員 |

| 目指すゴール | 1.クレーム対応の基本的なポイントと流れを理解する 2.お客様と一緒に問題解決できるスキルを習得する 3.落ち着いてクレーム対応ができるようになる |

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 導入 | ・クレームとは何か ・クレームを言う人の心理とは ・クレームと顧客満足度の関係 |

| [座学]クレーム対応の基礎 | ・4つの基本的なステップ 1)聴く:共感と傾聴で真摯な対応 2)問題把握:事実を冷静に確認する 3)要望確認:解決策を模索する 4)提案:代替案を示し解決を目指す ・言葉遣い、表情や態度の注意点 |

| [演習]クレーム対応の応用 | ・ロールプレイング 1)クレームを受ける演習 2)クレームを伝える演習 ・ケーススタディ 1)自社のミスが原因のクレームの場合 2)自社にミスがないクレームの場合 3)相手が激しく怒っている場合 4)社内規則にない要求をされた場合 5)脅迫や訴訟問題への発展を示唆された場合 |

| まとめ | ・クレーム対応に当事者意識を持つ ・大事なのは誠意をもった対応 ・クレーム対応は顧客の声を聞くチャンス |

おすすめのクレーム対応研修

おすすめのクレーム対応研修は、以下の3つです。

- クレーム対応の基礎知識や対応時のポイントを学ぶ顧客対応研修「株式会社ノビテク」

- ビジネスマナーやクレーム対応を学べる社員教育の決定版 ビジネススキル研修「株式会社PDCAの学校」

- クレーム対応・クレームに発展しにくいサービス提供を学ぶ接客・接遇力向上ホスピタリティ研修「ザ・ホスピタリティチーム株式会社」

それぞれを具体的に見ていきます。

クレーム対応の基礎知識や対応時のポイントを学ぶ顧客対応研修「株式会社ノビテク」

株式会社ノビテクが実施するクレーム対応研修は、顧客対応の方法やマナー、コミュニケーション力を学べるのが特徴です。

クレームにおける基礎知識や応用力、顧客の心情を理解するための知識を、講義や事例ワークを通して学べます。身だしなみや立ち振る舞い、話し方など社会人としてのマナーも身につくため、クレームの少ない職場作りにも役立ちます。

実施期間は1日のため、通常業務にも影響なくクレーム対応研修が実施可能です。短期間でクレーム対応力を身につけたい場合は、株式会社ノビテクを利用しましょう。

ビジネスマナーやクレーム対応を学べる社員教育の決定版 ビジネススキル研修「株式会社PDCAの学校」

株式会社PDCAの学校では、入社5年目ぐらいまでの社員を対象としたビジネススキルを学ぶ研修が受けられます。クレーム対応の方法に加え、顧客ニーズの理解やコミュニケーション力の向上、報連相の方法が学べます。

また、講義だけでなくワークやディスカッションなど、さまざまな方法で研修を進めていくのも特徴です。実戦形式でクレーム対応方法を学ぶため、現場でのすぐに役立つスキルが身につきます。

実施期間は6ヶ月とかなり長いため、クレーム対応スキルやビジネススキルを徹底して身につけられます。研修担当者には、毎月フィードバックを実施され現状報告してもらえるのも魅力です。

徹底的にクレーム対応スキルを身につけさせたい場合は、株式会社PDCAの学校を利用しましょう。

新入社員や若手社員の早期戦力化を目指す実践的なビジネススキル研修。離職率を低下させ、生産性向上を図りながら、社員の自信を育てます。

クレーム対応・クレームに発展しにくいサービス提供を学ぶ接客・接遇力向上ホスピタリティ研修「ザ・ホスピタリティチーム株式会社」

ザ・ホスピタリティチーム株式会社の研修では、ホスピタリティの理解を通じてクレーム対応の方法を学べます。

顧客はなにを求めているか理解し考えることで、クレーム対応だけでなくクレームが起きにくい環境を作れます。

また、講義だけでなくワークショップやロールプレイングを通じて、クレーム対応スキルやホスピタリティを学べるのも特徴です。受講者が飽きることなく、楽しみながら研修を進められます。

実施期間は、3時間から6時間ほどです。長期間の研修に比べて通常業務を圧迫しないため、研修担当者は気軽に申し込みましょう。

変化する顧客ニーズに応え、マニュアル型から付加価値型サービスへ移行し、サービス品質の安定向上と他社との差別化を実現。ホスピタリティの本質を学び、主体的な接客力をロールプレイとワークショップで楽しく身につけ、お客様を想う感察力や表現力を磨き、即戦力となる接遇スキルを習得し

クレーム対応のポイント

クレーム対応のポイントは、以下の3点です。

- クレームに隠されている心理を理解する

- クレーム対応の5つのステップを意識する

- 言動に気をつける

それぞれのポイントについて解説していきます。

クレームに隠されている心理を理解する

クレーム対応では、クレームに隠されている心理を理解することが大切です。具体的には、以下のような心理が隠されています。

- 解決策を求めている

- サービスを求めている

- 度を越えた正義感

- 八つ当たり

顧客が解決策やサービス改善を求めている場合、ニーズをしっかり把握することが重要です。そのうえで、企業の利益と顧客のニーズの両方を踏まえて、できる範囲で対応しましょう。対応が難しいニーズに対しては、誠意をもって対応できない旨を伝えることが大事です。

▼関連記事

クレーム対応が上手い人の6つの特徴!コツやおすすめの研修もご紹介

クレーム対応の5つのステップを意識する

クレーム対応の5つのステップとは、以下の通りです。

- 共感

- 謝罪

- 確認

- 提案

- 謝罪とお礼

まずは、顧客の話を聞いたうえでクレームに対し共感します。その上で、事実に対してのみ謝罪しましょう。事実以外の事に謝罪すると、かえって混乱を招きます。また、ただ謝るのではなく、なにに謝罪しているのか明確にするのも大切です。

謝罪のあとは、あらためてクレームの矛先はなんなのか確認します。

確認のあとは、顧客に対しクレーム内容の対処法や企業側ができることを提案してください。複雑な事情の場合は、責任者や担当者に対応してもらいます。

クレームが解決したら、あらためて謝罪と提案を受け入れてもらったお礼を伝えます。その場で伝えられないのであれば、後日自宅を訪問するかメールを送りましょう。

言動に気をつける

クレーム対応では、以下のような言動には気をつけましょう。

- 否定する

- ごまかす

- 途中で遮る

- 待たせる

- 丁寧すぎる言葉遣い

否定したりごまかしたりする言動は、顧客にとっては誠実に対応されていないと感じます。また、丁寧すぎる言葉遣いは顧客が馬鹿にされていると捉える可能性があるため、怒りを増幅させかねません。

クレーム対応をする時の心構え

クレーム対応する時の心構えは、以下の3点です。

- 企業の製品やサービスに怒っている

- うまく対応できなくても自分を責めない

- 気持ちをリセットする

それぞれを詳しく見ていきましょう。

企業の製品やサービスに怒っている

クレーム対応をする際、自分が責められているのではなく、企業の製品やサービスに怒っていると考えるのが大切です。

クレームを受けていると、自分自身が悪いと思い込んでしまいます。実際は、対応に問題がない限り、顧客は企業の製品やサービスにクレームを入れています。

自分が責められていると感じると、精神的に疲弊してしまうため、「自分が叱られているわけではない」と自覚しましょう。

うまく対応できなくても自分を責めない

うまくクレーム対応できなくても、自分を責めないことが重要です。

クレーム対応は、最初からうまくいきません。顧客に問題があり、誰が対応しても苦慮した可能性もあります。うまく対応できなくても自分を責めず、割り切る気持ちでいましょう。

気持ちをリセットする

クレーム対応が終了したら、気持ちをリセットするのも大切です。

クレーム対応は、精神的に大きな疲労を与えます。顧客の態度や言葉が、トラウマになるケースもあります。そのため、仕事を忘れられることや心から楽しめることに没頭しましょう。

クレーム対応研修についてよくある質問

クレーム対応研修についてよくある質問は、以下の5点です。

- ロールプレイング研修はありますか?

- 自社が受け付けたクレームを取り上げてもらえますか?

- 対象はクレーム対応の担当者だけですか?

- オンラインで受講できますか?

- クレーム対応研修の資料やレポートはもらえますか?

それぞれを見ていきましょう。

- Q. ロールプレイング研修はありますか?

多くのクレーム対応研修では、ロールプレイングが導入されています。

ロールプレイングでは、実践的なクレーム対応スキルが身につきます。自身の知識や考えを周りと共有しながら、スキルを学べるのがメリットです。

そのため、クレーム対応研修を実施する場合は、ロールプレイングを導入している研修がおすすめです。

- Q. 自社が受け付けたクレームを取り上げてもらえますか?

可能です。多くの研修プログラムはカスタマイズが可能なので、カリキュラムへの要望は気軽に伝えましょう。

自社で実際に受け付けたクレームや、よくあるクレームの事例があれば、ぜひ研修会社に伝えてください。また、企業としてどのように対応するか方針が定まっている場合、それもお伝えください。ご要望に沿った内容で、企業研修を行います。

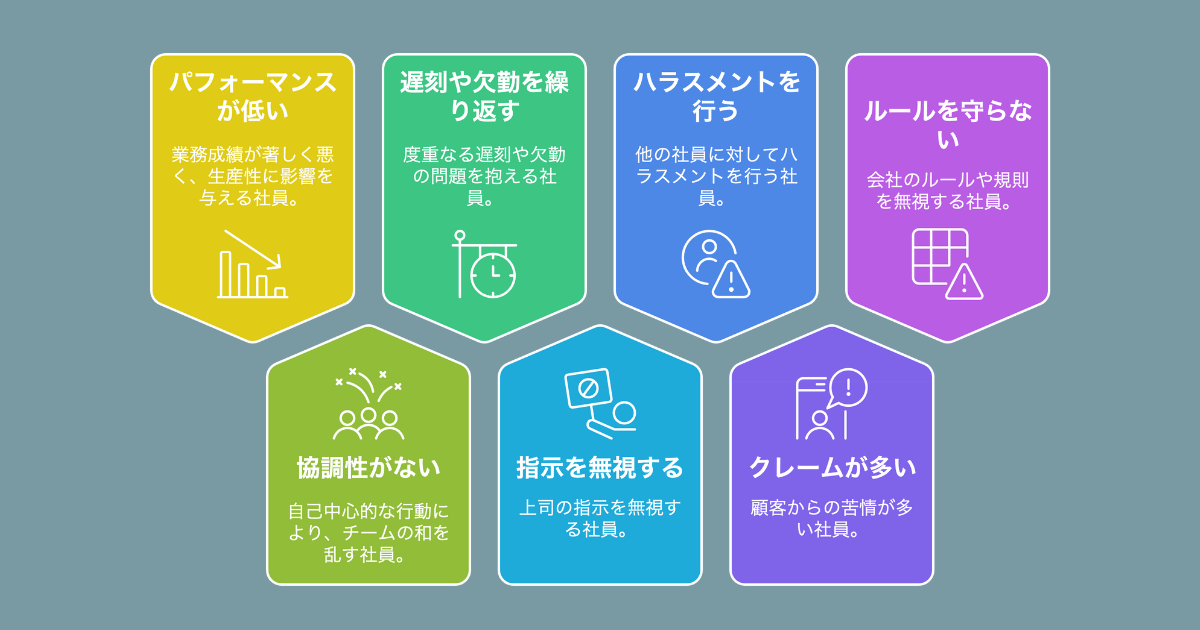

- Q. 対象はクレーム対応の担当者だけですか?

クレーム対応にあたる担当者だけでなく、管理者や責任者も対象です。クレーム対応初心者向けの研修や、二次クレームやハードクレームに対応する管理者や責任者向けの研修など、研修会社によっては複数のプログラムを用意しています。受講者の立場やレベルに合った研修を導入しましょう。

クレーム対応は現場のスタッフはもちろん、店長やエリアマネージャーなどマネジメント層にとっても重要なスキルです。さまざまな階層の社員の対応力を高め、企業としてクレーム対応力を高めましょう。

- Q. オンラインで受講できますか?

可能です。多くの研修会社では、会場での研修とオンライン研修の両方を取り扱っています。

ただし、クレーム対応研修は実際の顧客対応を想定したロールプレイングが大切な研修です。そのため、実際の職場環境に近い方法で受講するのがおすすめです。会場とオンラインのどちらにしようか迷う場合、研修会社に相談してみましょう。

- Q. クレーム対応研修の資料やレポートはもらえますか?

研修によっては可能です。

研修会社から提案がなくても、研修担当者が申し出ることで資料やレポートがもらえるケースもあります。クレーム対応の資料が必要であれば、研修会社に確認することをおすすめします。

クレーム対応研修を実施して顧客満足度を向上させよう

クレーム対応研修を実施することで、顧客満足度の向上やスタッフのストレス緩和などの効果が期待されます。また、クレームを業務改善につなげる方法や、ハードクレームへの対応方法なども学べます。

クレーム対応研修を実施する際、講師や研修内容の質が大切です。しかし、さまざまな研修会社から貴社に適した研修を選ぶのには、労力と時間がかかります。

キーセッションでは、さまざまな研修会社のなかから、貴社のご要望に合わせた研修会社をご案内します。相談無料のため、興味のある方はお問い合わせください。

クレーム対応研修のおすすめ研修会社23選

クレーム対応研修のおすすめ研修会社23選