| 研修プラン | 研修時間 | 研修会社 |

|---|---|---|

| 3時間 または 6時間 | ||

| 4時間 | ||

| 1日 | ||

| 2時間 | ||

| 6時間 | ||

| 3時間 |

「OJT研修を実施しているが受講者によって成果に偏りがあり困っている」「OJT研修の効果を高めるにはどうすればいいかわからない」

このような悩みを抱えている経営者や人事担当者もいるのではないでしょうか。

当記事では、OJT研修の実施方法やOJT研修の効果を高める方法について紹介していきます。OJT研修で困っている方は、ぜひご一読ください。

この記事でわかること

- OJT研修のメリット・デメリット

- OJT実施の実施方法

- OJT研修の効果を高める方法

結論からお伝えすると、OJT研修の効果を高めるためには、OJTトレーナーの育成が必要です。OJTトレーナーには、通常の業務では学べない特別なスキルが必要になるため、専用の研修で学ぶのが効果的です。

キーセッションは複数の研修会社の中から、貴社に最適なOJTトレーナー育成研修をご案内いたします。ご相談は無料なので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

目次

OJT研修とは?内容をわかりやすく解説

OJT研修とは、「On The Job Training」の略で、新入社員や新任社員が実際に業務に取り組みながら必要なスキルや知識を身につけるための研修です。

OJT研修によって、新入社員はさまざまな経験を積み、一人前の社員として成長します。一般的に指導役となるのは、経験豊富な上司や先輩です。新入社員や新任社員に対して、実務に関する知識やスキルを指導します。

新入社員が営業職に配属された場合、OJT研修を実施することで、実際の営業活動に参加しながら営業のノウハウや顧客対応の方法を実践的に学べます。また、既存の従業員が新しいプロジェクトに参加する際にも、OJT研修を活用して新たなスキルを身につけられます。

OJT研修の実施期間や具体的な内容は、組織や業界によって異なります。実施期間は、数週間から数ヶ月が一般的です。また、研修の内容は受講者の経験レベルに合わせて調整されます。

OJT研修は、個別に行われるのが一般的ですが、グループでの研修やワークショップ形式で行われる場合もあります。

OJT研修とOff-JT研修の違い

OJT研修とOff-JT研修は、それぞれ研修のやり方や目的が異なります。

OJT研修は、実際に業務に取り組みながらスキルを身につける形式です。実践的な経験を通じてスキルを習得することを目的としています。

一方、Off-JT研修は、従業員が業務から離れた環境で学ぶ形式であり、理論や概念を効率的に学ぶことが目的です。

どちらの研修方法を採用するかは、組織の目標や研修の目的によって異なります。OJT研修とOff-JT研修どちらも組み合わせることで、従業員のスキルアップや能力開発の総合的な指導が可能です。

OJTのメリット

OJTのメリットは、以下の3点です。

- 即戦力を育成できる

- 社内のノウハウを共有できる

- 社内コミュニケーションの活性化

それぞれ詳しく説明していきます。

即戦力を育成できる

OJTのメリットは、即戦力を育成できる点です。OJT研修では、実際の業務現場での実践を通じてスキルを習得します。理論や概念だけでなく、実際の業務に取り組むことで必要なスキルを身につけるため、受講者は短期間で即戦力となる能力を獲得できるのです。

即戦力を育成することで、組織全体の生産性が向上し、業績アップにもつながります。

社内のノウハウを共有できる

社内のノウハウを共有できる点も、OJTのメリットです。OJT研修では、OJTトレーナーが自社の業務やカルチャーを直接伝えることで、企業内のノウハウが効果的に共有・継承されます。

社内のノウハウが共有されることで組織全体のスキルレベルが向上し、効率的に業務を行えるようになります。

社内コミュニケーションの活性化

OJT研修は、新入社員が実際の職場で先輩や同僚と協力しながら学ぶため、チーム内のコミュニケーションや連携が向上します。

コミュニケーションの活性化により、職場の雰囲気がよくなることで効果的な情報交換や問題解決も促されます。

OJT研修のデメリット

OJT研修のデメリットは、以下の3点です。

- OJTトレーナーの質によって成果に差が生じる

- OJTトレーナーの業務負担が大きい

- 無計画な研修内容になる可能性がある

それぞれのデメリットについて紹介していきます。

OJTトレーナーの質によって成果に差が生じる

経験やスキルが豊富なOJTトレーナーであれば、新入社員は効果的にスキルを習得できます。しかし、OJTトレーナーの能力が低い場合は、受講者は十分な学びを得られず、成果に差が生じる可能性があります。

トレーナーの経験や知識、指導力は、受講者の学習結果に大きな影響を及ぼすことを理解しておきましょう。対策としては、OJTトレーナー研修を導入し、トレーナーの質を均一に上げる方法が効果的です。

OJTトレーナーを育てるOJTトレーナー研修については、以下のページで紹介しています。

KeySessionでは貴社のOJTトレーナー研修導入をお手伝いをいたします。

OJTトレーナーの業務負担が大きい

OJTトレーナーは、受講者の指導に時間とエネルギーを費やすだけでなく、自身の業務も遂行しなければなりません。両方の業務を同時にこなすことは容易ではなく、トレーナーの負担が増大します。業務の兼ね合いや時間管理の難しさから、トレーナーのパフォーマンスに影響が出る可能性があります。

OJTトレーナーの業務負担を軽減するように、組織としてもサポート体制を整えることが大切です。

無計画な研修内容になる可能性がある

OJT研修は一般的な研修のようにカリキュラムやスケジュールがあるものではなく、計画が立てにくい傾向があります。明確な目標や期間がなかったり、OJTトレーナーのスキルが不足していると、無計画な研修内容になり失敗する可能性があります。

そのため、OJTトレーナーはしっかりと育成計画を立てて、遂行するようにしましょう。

効果的なOJT研修のやり方

効果的なOJT研修のやり方は、以下4つの手順を取ることです。

- Show(見せる)

- Tell(説明する)

- Do(やらせてみる)

- Check(評価・指導する)

これを「4段階職業指導法」と呼びます。それぞれの手順について解説していきます。

1.Show(見せる)

「Show」は、OJTトレーナーが実際の業務のお手本を見せることです。トレーナーは受講者に対して業務の手順や技術を具体的に示し、実践的な知識やスキルを見せます。

受講者は、トレーナーの実演を通じて業務の流れや重要なポイントを視覚的に学べます。実際に業務を行う前に、先輩や上司のお手本を見せることで、大枠を理解してもらいましょう。

2.Tell(説明する)

「Tell」は、業務に関する詳細な説明や理論的な知識を受講者に伝えることです。トレーナーは業務の背景や目的、手順、ルール、ポリシーなどを受講者に説明します。

この段階では、トレーナーが受講者に対して情報や知識を提供し、業務の理解を深める役割を果たします。具体的な業務に取り組む前に、受講者がなぜその業務を行うのか、どのような手順を踏むのかを把握してもらうことが重要です。

3.Do(やらせてみる)

「Do」は、受講者が実際に業務を行うことです。トレーナーは受講者に対して実践の機会を与え、自ら業務を経験させます。

受講者は実際の業務に取り組むことで、理論や説明だけでは得られない実践的なスキルを身につけます。トレーナーは受講者をサポートし、必要な指導やフィードバックをしながら、受講者の成長を促しましょう。

4.Check(評価・指導をする)

「Check」は、受講者の成果を評価し、必要に応じて追加の指導やフィードバックをすることです。トレーナーは受講者の業務遂行を観察し、適切に評価します。

この段階では、受講者の課題や成果を明確に把握し、適切な指導をすることが重要です。トレーナーは受講者に対してフィードバックし、改善点や次のステップについてアドバイスします。継続的な評価と指導により、受講者の成長をサポートしましょう。

OJT研修の効果を高める方法

OJT研修の効果を高める方法は、以下の3点です。

- 研修の目的と目標を明確にする

- OJTトレーナーのスキルアップ

- 組織全体でOJT研修をサポートする

これらを実践して、OJT研修の効果を高めましょう。

研修の目的と目標を明確にする

研修の目的と目標を明確にすることで、受講者は何を学ぶべきか、どのようなスキルや知識を身につけるべきかを理解します。具体的な目標設定は、進捗管理や評価も容易になり、効果的なOJT研修の実施が可能です。

目標は明確で実現可能なものであり、受講者がモチベーションを保ちながら成果を上げられるように設定します。

OJTトレーナーのスキルアップ

OJTトレーナーは、研修を効果的に行うために重要な役割を担います。OJTトレーナー自身も研修を受講したり、自己啓発をすることで、指導力やコミュニケーション能力を向上させることが重要です。

OJTトレーナーの選出は、経験やスキルだけでなく、教育・指導に対する熱意や人間関係の構築能力も考慮しましょう。また、OJTトレーナーの教育プログラムやフィードバックの仕組みを整備することで、OJTトレーナーのスキル向上を実現できます。

OJTトレーナー育成研修については、以下の記事で詳しく解説しています。

KeySessionでは貴社のOJTトレーナー研修導入をお手伝いをいたします。

組織全体でOJT研修をサポートする

組織全体でOJT研修をサポートすることを心がけましょう。組織内でのフォローアップや支援体制を整えることで、新入社員の成果を最大限に引き出せます。

また、組織全体でOJTの重要性やメリットを共有し、OJT研修を推進する文化を醸成することも重要です。

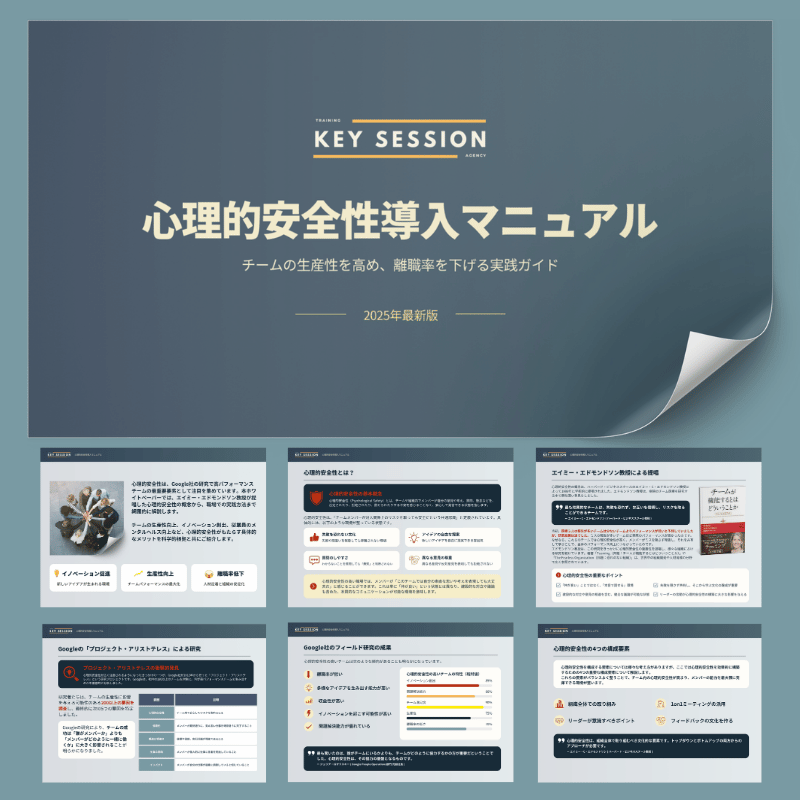

おすすめのOJTトレーナー育成研修例

おすすめのOJTトレーナー育成研修は、以下の3つです。

- 後輩育成・チームのあり方を考えられるようになるOJT研修「ザ・ホスピタリティチーム株式会社」

- OJT担当者の不安を払拭する1on1OJTトレーナー研修「株式会社ノビテク」

- 1回の面談で部下のやる気をMAXに引き出す「1on1ミーティング」実践研修

先ほど、OJT研修の成果を高めるためには、OJTトレーナーの育成が重要だとお伝えしました。OJTトレーナーを効果的に育成するためには、OJTトレーナー育成研修を受講するのがおすすめです。そこで、キーセッションでおすすめの研修について紹介していきます。

後輩育成・チームのあり方を考えられるようになるOJT研修「ザ・ホスピタリティチーム株式会社」

ザ・ホスピタリティチーム株式会社では、サービス業に特化したOJT研修を受けられます。たとえば、ホテル・旅館、ウェディング、飲食、病院・介護施設、旅行会社などのサービス業の会社におすすめです。

ザ・ホスピタリティチーム株式会社のOJT研修では、サービス業の現場のリアルを理解している専門講師が、わかりやすく指導してくれます。研修で取り扱う内容は徹底してサービス業の課題に寄り添ったものであり、以下のような内容を学べます。

- サービス業の現場が抱える問題

- 部下を育成すると先輩社員や会社にどのようなメリットがあるのか

- OJTの意味とサービス業の現場で使える育成方法

- OJTに使える教育ツール

以上のような内容を学び、OJT担当者は自分の仕事だけでなく、後輩の育成やチームのあり方についても考えられるようになります。

サービス業の現場には、お客さまへの対応だけでなく、離職率やチームワークなどさまざまな問題があります。これらの問題を解決するには、現場の結束がとても重要です。自分の仕事だけでなく、周りをよく見て課題を解決していける将来のリーダー社員を育てるためにも、ザ・ホスピタリティチーム株式会社の研修を通じてOJTを学びましょう。

【OJTを体系化する部下育成研修】サービス業の現場で生かせる部下指導5つのステップ (3時間 または 6時間)

サービス業リーダー向けに、OJTの意義理解から教育ツール活用・アクションプラン策定まで、現場で生かせる5ステップ部下育成メソッドを学び、自部署育成プランを構築。現場マネジメント力向上にも貢献し、組織の人財力強化で離職率低減、スタッフ成長促進、生産性・サービス品質向上を実現します。

OJT担当者の不安を払拭する1on1OJTトレーナー研修「株式会社ノビテク」

株式会社ノビテクのOJT研修では、ロールプレイングやケーススタディなどの実践型トレーニングを実施しています。OJTでは何をやればいいのか、どのようなことに気を付ければいいかがわかるので、OJT担当者は不安を払拭して実際のOJTに臨めます。OJTを担当するのがはじめての社員や、OJTの経験はあるけれど自分のやり方を見直したい社員の受講をとくにおすすめします。

OJTは新入社員と先輩社員が1対1で行うため、上手にコミュニケーションできるかどうかが、OJTの成功に大きく関わります。株式会社ノビテクのOT研修ではこの点に注目し、1対1でOJTをする意義やプロセスについて研修で解説します。

1対1のコミュニケーションで非常に重要なのが、傾聴・質問・フィードバックです。先輩社員から一方的に教えるだけでなく、傾聴や質問によって新入社員の考えを理解し、どのようにすれば仕事ができるようになるのかフィードバックする必要があります。

傾聴・質問・フィードバックのスキルは、株式会社ノビテクのOJTで学べます。実践形式で実際にどのように新入社員に接すればいいのかを理解できるので、OJTへの不安を払拭して実践に臨めます。

OJT担当としての不安を解消する1on1を活用したOJTトレーナー研修 (6時間)

1on1を活用した実践型トレーニングで、OJT担当者の不安を解消。傾聴・質問・フィードバックスキルを体感的に習得し、即実践につなげます。

1回の面談で部下のやる気をMAXに引き出す「1on1ミーティング」実践研修「株式会社モチベーション&コミュニケーション」

この研修は、部下を抱えるリーダーや、あまり成長を感じない部下に悩んでいる方などが対象です。OJTを担当しているものの、部下のミスが多く指摘しても直らなかったり、指示通りに動いてくれなかったりと、悩みを抱えている方におすすめです。

こうした悩みの背景には、なにかうまくいかない原因があります。それを探るのが、上司と部下が1対1で行う「1on1ミーティング」です。この研修では1on1ミーティングの手法を学ぶことで、部下のやる気を引き出し、自発的に動くようにする具体的な方法を身につけられます。90分でひととおりのスキルを身につけられるので、忙しいリーダー層の方にもおすすめです。

株式会社モチベーション&コミュニケーションは、組織のコミュニケーション課題の解決に特化した研修プログラムを提供する会社です。OJTだけでなく、伝わる話し方や聴く力、論理的思考や営業スキルなど、ビジネスパーソンに必須のスキルを身につけられる研修を提供しています。

1回の面談で部下のやる気をMAXに引き出す「1on1ミーティング」実践研修 (90分)

ほんの少し部下とのコミュニケーションを増やすだけで、驚くほど部下のやる気は変わります。この研修では1回の面談で部下のやる気をMAXに引き出す1on1ミーティングの具体的なやり方を解説いたします。

OJT研修のよくある質問

OJT研修についてよくある質問は、以下の3点です。

- OJT研修中に困ったことがある場合、どうすればいいですか?

- OJT研修で効果的に学ぶためにはどうすればいいですか?

- OJT研修後、自分の成長を評価する方法は何ですか?

それぞれ回答していきます。

Q. OJT研修中に困ったことがある場合、どうすればいいですか?

OJT研修中に困ったことがある場合は、まず自分で解決方法を考えてみることが大切です。それでも解決できない場合は、遠慮せずに上司や先輩に相談しましょう。彼らは経験豊富で、アドバイスや助けを提供してくれるはずです。

Q. OJT研修で効果的に学ぶためにはどうすればいいですか?

OJT研修で効果的に学ぶためには、積極的に質問し、自分から進んで業務を行う姿勢が大切です。また、先輩や上司からのフィードバックを真摯に受け止め、改善点を繰り返し練習することで、スキルを向上させられます。

Q. OJT研修後、自分の成長を評価する方法は何ですか?

OJT研修後の成長を評価する方法として、研修前と研修後の自分のスキルや知識を比較してみることが効果的です。また、上司や先輩からのフィードバックを参考にし、自分がどのように変わったのか振り返ることも重要です。さらに、定期的に目標を設定し、自分の進捗を確認することで、自分の成長を客観的に評価できます。

OJT研修をうまく実施するにはトレーナーの育成が肝要

OJT研修を効果的に実施するためには、トレーナーの育成が肝要です。明確な目的と目標を設定し、受講者が必要なスキルや知識を明確に理解できるようにするにはトレーナーの能力が大きく影響します。

したがって、トレーナー自身も研修を受けたりスキルアップし、指導力やコミュニケーション能力を高めることが重要です。トレーナーの育成に力を注ぐことで、効果的で成果の上がるOJT研修を実現できます。

OJTトレーナー育成研修については、以下の記事を参考にしてください。

OJT研修は即戦力を育成するにはとても効果的な方法です。OJT研修の教育担当者は仕事を理解しているだけではなく人材育成に必要なスキルを習得している必要があります。豊富なOJTトレーニングの経験をもつ講師による研修をご紹介します。

自社内でOJTトレーナー研修の実施が難しい場合は、外部の研修専門会社に依頼することも選択肢の一つです。キーセッションでは、豊富なノウハウを持った提携研修会社から、予算と希望に合ったプランを提供しています。相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

研修の導入を徹底サポート

研修の導入を徹底サポート