「キャリアデザイン研修ってどんな研修?」「キャリアデザイン研修にはどんな目的があるの?」

このような疑問を抱えている経営者や人事担当者も多いのではないでしょうか。

当記事では、キャリアデザイン研修の内容や目的、研修を成功させるポイントについて紹介していきます。キャリアデザイン研修の実施を検討している方は、ぜひご一読ください。

この記事でわかること

- キャリアデザイン研修の内容

- キャリアデザイン研修の目的

- キャリアデザイン研修を成功させるポイント

キャリアデザイン研修は多くの企業が実施しており、その中から自社に適した一社を選ぶのは大変です。キーセッションでは、複数の研修会社の中から、貴社のご要望に沿った研修会社を提案します。相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。

岩本里視 - 一般社団法人プロティアンキャリア協会認定プロフェッショナル・ファシリテーター/4designs株式会社COO

大学卒業後、化学薬品メーカー/外資系医療機器メーカーで営業・マーケティングに従事。優秀営業社員として世界1位の表彰を受けたことも。その後、人材育成部門の立ち上げを任され、上司部下による1on1・コーチングの定着化、研修企画や実施、評価制度、人材育成プラン、組織改編を経験。

続きを表示現在は研修講師として、営業スキル系やマネジメント系のほか、自身がキャリアプラトーから脱した経験を基にキャリア研修にも数多く登壇。

■保有資格

一般社団法人プロティアン・キャリア協会 認定プロフェッショナル・ファシリテーター

2級キャリアコンサルタント技能士/国家資格キャリアコンサルタント

トラストコーチングスクール認定コーチ

日本プロフェッショナル講師協会認定講師/メンタルヘルスマネジメントⅡ種・Ⅲ種

キャリアデザインとは

キャリアデザイン研修とは、仕事における自分自身のキャリアを考えるための研修です。どんなスキルを身につけておくべきか、どんな経歴を歩むべきかなども学びます。

そもそもキャリアデザインとは、自分が将来なりたい姿や状態を実現するため、今後の職業人生を主体的に設計することです。社員のキャリアビジョンが明確になれば、仕事に対して積極的に取り組む社員が増え、生産性や業績の向上につながる可能性があります。

キャリアデザイン研修が注目される背景

キャリアデザイン研修が注目されている背景には、新型コロナウイルスや働き方改革などの影響が挙げられます。新型コロナウイルスや働き方改革によって、人々の仕事に対する考え方が変わってきているからです。

リモートワークを経験したことで、自分に合った働き方や家族との時間を重視する人が増えました。また、終身雇用の概念が無くなってきた現在では、会社と社員が対等な立場でいるために社員のキャリア自律が大切です。

実際に、仕事に対する価値観の変容に関する意識調査によると、44.4%の人が仕事や働き方に対する考え方が変わったと回答しています。とくに30代以下は、考え方が変わったと回答する割合が高いです。

(参照:SOMPOホールディングス)

キャリアデザイン研修の目的・効果

キャリアデザイン研修の目的・効果は、以下の3点が挙げられます。

- 自律型人材の育成につながる

- 人事戦略に活用できる

- モチベーションアップにより離職を防ぐ

それぞれ、詳しく見ていきます。

自律型人材の育成につながる

キャリアデザイン研修の目的は、自律型人材を育成することです。

キャリアデザイン研修を受けることで、将来実現したい目標や現在の仕事に対する意義が明確になります。明確化されたことで、社員のモチベーションが向上し、能動的に行動でき、主体的に業務に取り組むことができる自律型人材が育成されるのです。

人事戦略に活用できる

キャリアデザイン研修を実施する目的として、人事戦略に活用することも挙げられます。

研修では、社員のキャリアに対する目標や考え方を把握できます。集めたデータは、人事データとしての活用が可能です。

たとえば、営業担当の従業員が、サービスの開発に興味をもっていることがわかるかもしれません。自社にとって営業の経験がある社員がサービス開発に関わることがプラスであると判断すれば、その従業員を異動させることで、自社にも従業員にもメリットがあります。

このように、キャリアデザイン研修は社員の自律だけでなく、会社にもメリットがあります。

モチベーションアップにより離職を防ぐ

モチベーションアップにより、離職を防ぐ効果も期待できます。

キャリアデザイン研修を受講することで、社員の退職意欲が醸成されると思われがちです。しかし、現在の仕事をする意義が明確化されるため、モチベーションや貢献意欲が向上し離職防止につながります。

また、社員が描くキャリアプランに対し、会社として実現できることを提案できます。社員に寄り添うことで、よりロイヤリティを感じてもらえる可能性もあるでしょう。

社員の離職を防ぎたい場合も、キャリアデザイン研修の実施がおすすめです。

キャリアデザイン研修のカリキュラム例

キャリアデザイン研修のカリキュラム例は、以下の通りです。

- 対象者

入社3年目までの新入社員・若手社員

- 目指すゴール

- 過去を振り返り、未来を具体的に考えるヒントを得る

- 社員の成長意欲と仕事へのモチベーションを高める

- 理想の姿に向けて何をすべきか具体化し、行動計画へと落とし込む

| 研修の流れ | 研修内容 |

|---|---|

| 導入 | ◆キャリアは自ら描くもの

|

| 過去と現在を考える | ◆過去を振り返る

【ワーク】ライフラインチャートの作成 ⇒過去の出来事と気持ちを可視化する ◆ライフラインチャートをもとに自己分析 【ワーク】逆境を乗り越えた瞬間と、そのときどんな要素がそろっていたかを整理する |

| 未来を思い描く | ◆VUCAの時代に求められる人間力とは

|

| 行動宣言・まとめ | ◆アクションプラン設定

【ワーク】3年後の理想の姿を描く ⇒グループ内で討議・共有 【ワーク】理想に近づくために、3ヶ月・半年・1年後に達成したい目標を設定 |

おすすめのキャリアデザイン研修のラインナップ

おすすめのキャリアデザイン研修は、モチベーション&コミュニケーション株式会社が実施している「社員の定着・生産性アップに寄与するキャリアデザイン研修」です。

この研修では、離職防止や生産性を上げるプログラムを用意しています。

キャリアデザインの基礎知識から価値観の把握、実際にキャリアプランの作成までできることが特徴です。自分のキャリアを、自分で形成できる人材が育成できます。

モチベーション&コミュニケーション株式会社は、コミュニケーションの課題解決に特化した会社です。仕事で必要なコミュニケーションスキルを、実践型のトレーニングで習得できます。

変化の激しいVUCA時代において、個々の価値観を掘り下げ、業務適性を見極めながら自律的にキャリアを設計する手法をワーク形式で習得。目標志向の行動計画を策定し、成長意欲を高めることで離職抑止と生産性向上を同時に実現し、個人と組織双方の視点を育み、主体的なキャリア構築力を強化します。

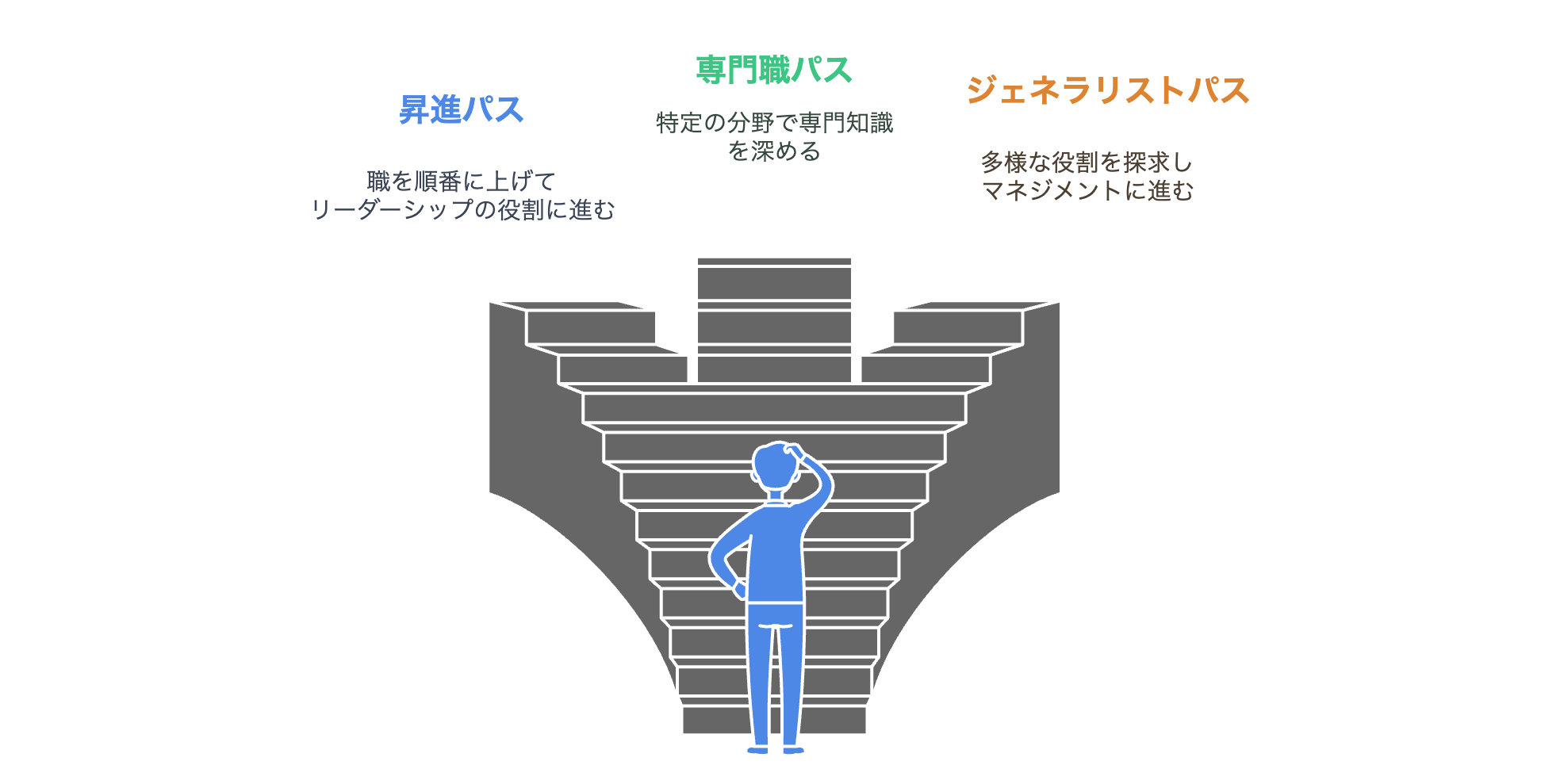

【対象者別】キャリアデザイン研修の内容

対象者ごとのキャリアデザイン研修の内容は、主に以下の4つに分けられます。

- 新入社員はキャリアデザインの構築

- 中堅社員(30代~40代)はキャリアデザインの再構築

- 管理職(30代後半~50代前半)は部下のキャリアデザイン支援

- 定年前(50代後半~60代)で再びキャリアデザインの再構築

それぞれの階層別に、キャリアデザイン研修の内容を紹介していきます。

新入社員はキャリアデザインの構築

新入社員を対象としたキャリアデザイン研修は、キャリアデザインの基礎や主体的に行動する大切さを学び、キャリアプランを実際に構築します。求められることや自分にできること、今後のビジョンを考える機会となるでしょう。

また、入社面接の際、多くの人は初めて自分のキャリアについて考えます。その後、人事との面談や先輩社員からの話を通して、具体的な仕事の内容について理解を深めるでしょう。このプロセスを経てから、再度キャリアプランについて検討することは、これからキャリアを築く上で有効な方法です。

仕事が始まり壁にぶつかったとしても、明確なキャリアデザインを持っていれば、理想に向かって歩けます。また、入社のタイミングでのキャリアデザイン研修は、離職率の低下に重要な役割をはたしています。

中堅社員(30代~40代)はキャリアデザインの再構築

中堅社員(30代〜40代)を対象としたキャリアデザイン研修では、事例を学びキャリアデザインを再構築します。

理想のキャリアを歩んでいる社員もいれば、理想とはかけ離れている社員もいます。このタイミングでキャリアデザイン研修を実施することで、自分の価値を再認識したりキャリアを再構築したりする機会を提供できるでしょう。

教えられるのではなく、自分で気付きを発見できるワーク型の研修プランがおすすめです。

また、中堅社員は社内だけでなく、私生活のキャリアデザインも考えなければいけません。仕事だけでなく、私生活についても考えられる研修プランで実施しましょう。

管理職(30代後半~50代前半)は部下のキャリアデザイン支援

管理職(30代後半〜50代前半)は、部下のキャリアデザインを支援する方法を学びます。

キャリアデザインは結婚や出産などの私生活、価値観にまで踏み込むケースがあります。踏み込み方を間違えると、ハラスメントに直結する危険性も否めません。

上司としてどのような接し方をするべきなのかや、どの程度まで踏み込むのかを学びます。部下と適切なコミュニケーションを取ることで、お互いに利益のあるキャリアデザインが実施可能です。

もちろん、管理職自身が仕事と私生活を両立させられるよう、キャリアデザインを学ぶこともおすすめします。

定年前(50代後半~60代)で再びキャリアデザインの再構築

定年前(50代後半~60代)は、再びキャリアデザインの再構築を実施します。

定年前に、キャリアデザインは必要無いと考える人も多いです。しかし、雇用延長により年齢を重ねても働く必要があるため、キャリアデザインを再構築するといいでしょう。

自分の価値を再認識したり、周囲に貢献し続ける方法を学んだりすることで、高いモチベーションを維持したまま働けます。また、残りの人生を充実させるために、お金の学習や自己分析などを実施することもおすすめです。

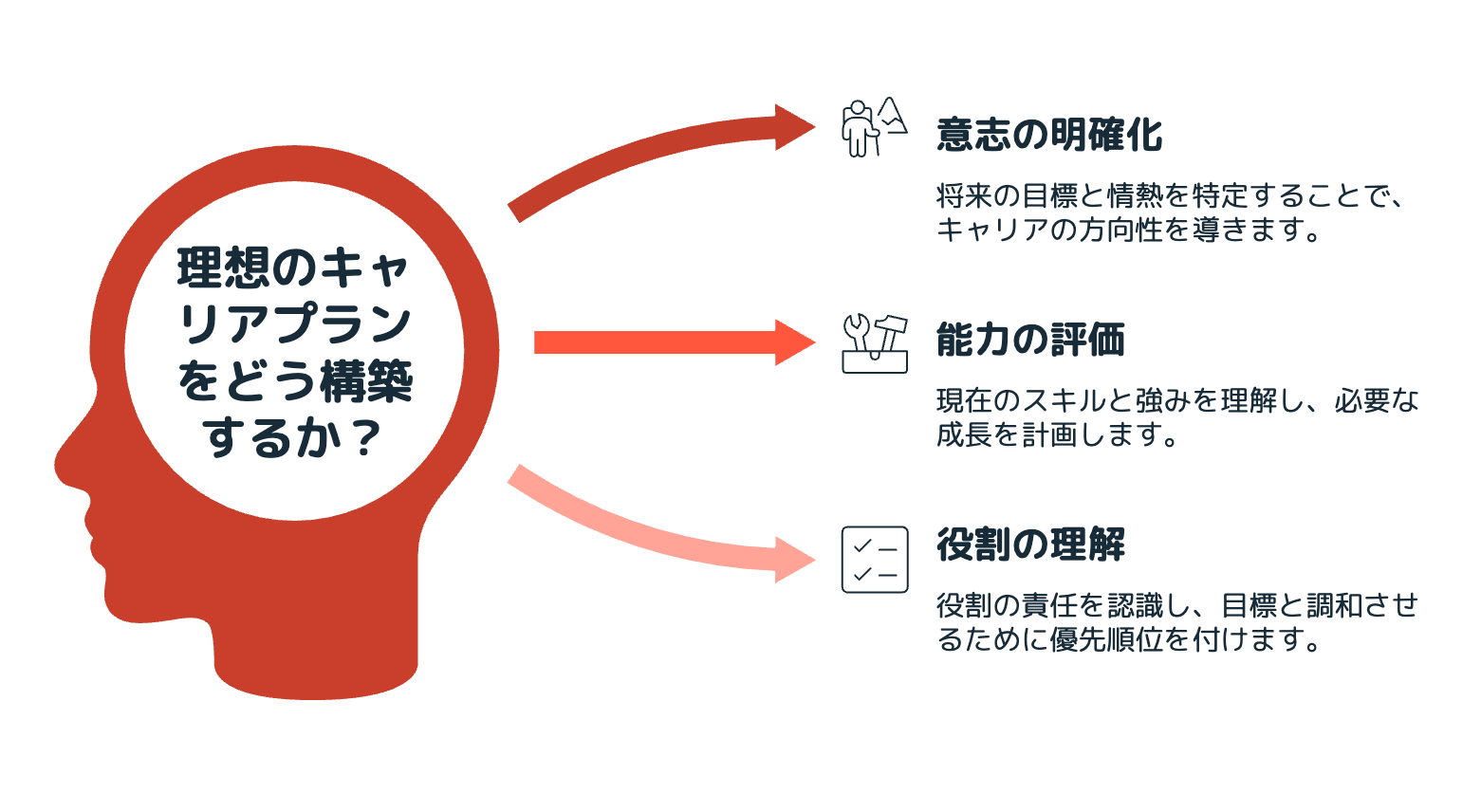

キャリアデザインの4ステップ

キャリアデザインの4つのステップは、以下の通りです。

- 過去を分析する

- 自分を分析する

- 理想像を明確にする

- 行動計画を立てる

ステップ2で「できること」、ステップ3で「したいこと」を意識することがポイントです。

各ステップを、詳しく見ていきましょう。

1.過去を分析する

キャリアデザインを行ううえで最初のステップは、過去を分析することです。具体的には、以下の項目が挙げられます。

- 過去に担っていた仕事や役割

- うまくできたこと

- 何度やっても成果が上がらなかったこと

- 持っている資格や技術

- 人から良く褒められたこと

過去を分析することで、自分の得意不得意を明確にでき、仕事での立場や役立ち方を把握できます。過去の出来事を挙げるだけでなく、どう感じたかも思い出しましょう。現段階では、とにかく過去を分析し書き出すことが重要です。

2.自分を分析する

2つ目のステップでは、自分を分析します。自分の分析で大切なのは、「できること」を考えることです。

まずは、楽しかったことや苦痛だったこと、成長できたことを分類して自己分析を進めます。思いつく出来事を書き出すことで、自分には何ができるのかを分析できます。

キャリアデザインでは、自分をどれだけ知っているかが重要なため、力を入れて自己分析しましょう。

3.理想像を明確にする

過去や自分の分析が終わったら、3つ目のステップとして理想像を明確にします。「したいこと」を考えることが大切です。

キャリアデザインでは、自分の得意不得意や興味など仕事だけでなく、私生活を含めた理想像について考える必要があります。

どんな働き方をしたいか、どんな価値観を大事にしたいかなどを具体的に考えると、次のステップに進みやすいです。出世を理想像にしたり、周囲にどう見られているかを踏まえたりする必要はありません。

また、理想像に対する理由も考えましょう。具体的な理由を考えることで、キャリアとゴールの間にズレが生じていないか確認できます。

4.行動計画を立てる

最後のステップは、理想像に向かった行動計画を立てることです。理想像から逆算し、「35歳で主任になり、チームで目標を達成できるようなマネジメントスキルを身につける」のように実際の業務における具体的な状態がイメージできるような目標を立てましょう。目標達成のために、どのようなスキルを習得するかや、どのような経験を積むべきかもまとめます。

また、キャリアデザインは長期間に及ぶため、短期、中期、長期計画と分けて計画を立てることが大切です。行動計画を分けることで、今取り組むべき行動が把握できます。

キャリアデザイン研修を成功させるポイント

キャリアデザイン研修を成功させるポイントは、以下の2点です。

- 研修の目的を共有する

- アフターフォローを行う

それぞれ、詳しく見ていきます。

研修の目的を共有する

キャリアデザイン研修を成功させるには、事前に目的を共有することが大切です。目的を共有することで、社員は目的意識をもった状態で研修を進められます。逆に目的が共有できていなければ、聞き流すだけで充実した研修ができません。

中堅社員に受講させる場合は、現場に若手社員が取り残されるため「研修よりも自分の仕事に戻りたい」と考える人も多いです。目的を共有することで、集中して研修に取り組んでもらいましょう。

アフターフォローを行う

キャリアデザイン研修の成功には、アフターフォローの実施も欠かせません。アフターフォローによって、キャリアデザイン研修の内容やキャリアプランを再確認できます。再確認によって、研修の効果をさらに高められるでしょう。

アフターフォローの方法は、主に以下の3つです。

- 社内でのキャリア面談

- 社外専門家によるキャリアカウンセリング

- 人事制度

それぞれ、具体的に解説します。

社内でのキャリア面談

まず挙げられる方法は、社内でのキャリア面談です。

キャリア面談では、上司と部下が今後のキャリアについて話し合います。キャリアデザイン研修で学んだ内容を元に、今後のキャリアプランを再検討します。

また、上司がアドバイスやズレの修正を行えることも、キャリア面談のメリットです。上司から直接アドバイスをもらうことで、部下のモチベーションアップにもつながります。

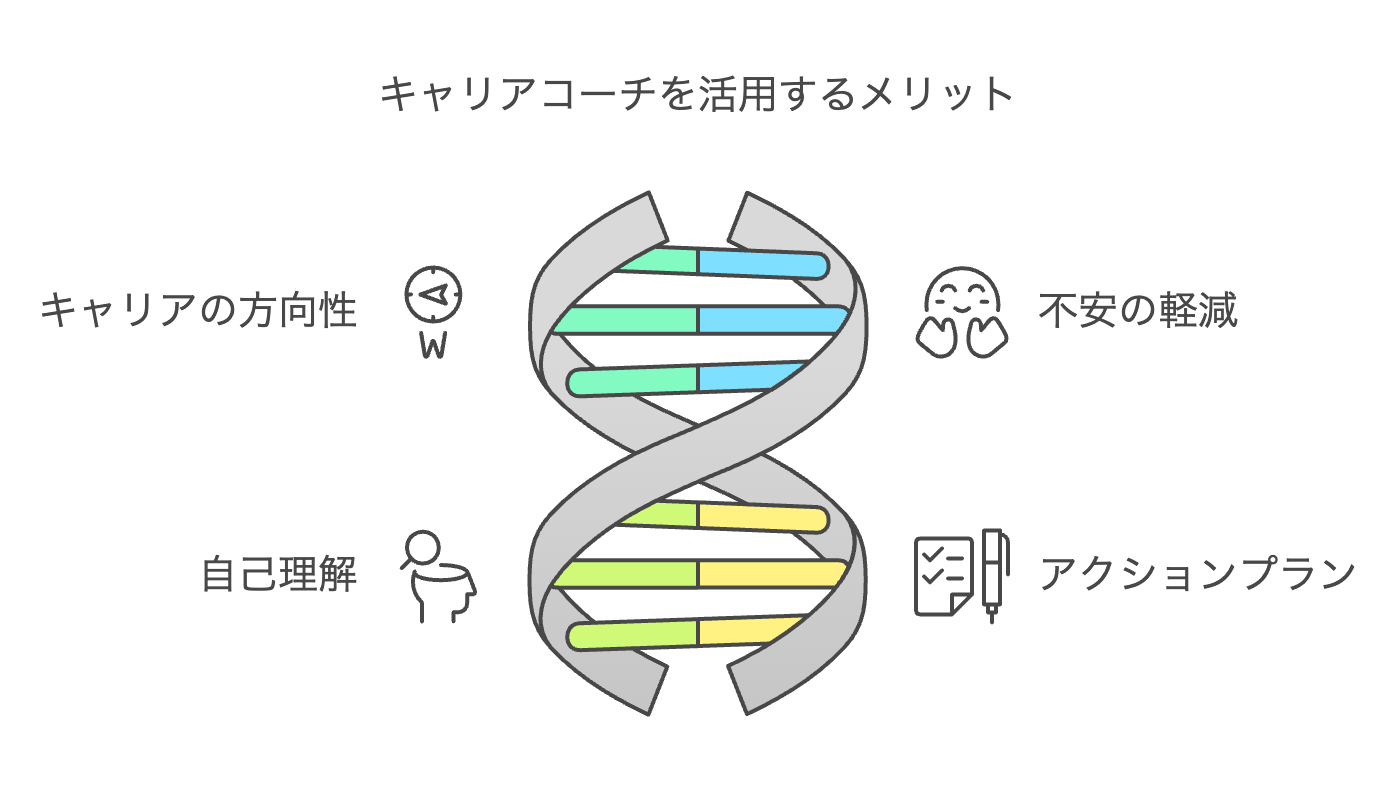

社外専門家によるキャリアカウンセリング

アフターフォローには、社外の専門家によるキャリアカウンセリングもおすすめです。

上司が相手の場合、社内評価を気にして本音のキャリア観を話せないケースがあります。キャリアカウンセリングであれば、社外の第三者が相手であるため本音を話しやすいです。

また、キャリアカウンセリングでは客観的なアドバイスがもらえます。新しい視点でキャリアデザインを見直す意味でも、キャリアカウンセリングを取り入れましょう。

人事制度

人事制度を整えることも、アフターフォローの方法です。

社員のキャリアデザインを叶えるには、柔軟な人事制度が求められます。社内でさまざまなポジションを経験できるような、柔軟性のある制度を整えましょう。

社員が希望部署に入れるよう交渉できるFA制度や、一定期間だけ他の部署で仕事ができる留学制度がおすすめです。

また、キャリアにおける豊富な選択肢を用意することで、社員の定着率向上にもつながります。さまざまな経験をしたい社員が多い場合は、人事制度を整えましょう。

キャリアデザイン研修についてよくある質問

キャリアデザイン研修についてよくある質問は、以下の4つです。

- キャリアデザイン研修の対象者はどうやって選べばいいですか?

- キャリアデザイン研修を選ぶ上でのポイントはありますか?

- キャリアデザイン研修の前後にすべきことはありますか?

- 管理職が部下のキャリアデザインをサポートできるようになるような研修はありますか?

それぞれの質問に回答していきます。

- Q. キャリアデザイン研修の対象者はどうやって選べばいいですか?

まずは、会社として実現したい目的を明確にしてから対象者を選びましょう。

離職率を下げたい場合、どの階層を対象にしてキャリアデザイン研修を実施すれば、目標を達成できるか検討します。たとえば、女性社員が結婚や出産を機に離職するのであれば、女性を対象にキャリアデザイン研修を実施します。

目標を見定めてから、対象者を決めていきましょう。

- Q. キャリアデザイン研修を選ぶ上でのポイントはありますか?

キャリアデザイン研修の研修先を選ぶ際、3つのポイントを意識することが大切です。

- 会社が求めている二次的な効果への理解

- 二次的な効果への方法論を持っている

- プログラムを柔軟に変更する能力

会社でのキャリアデザイン研修は、社員がキャリアデザインを描くことで期待できる二次的な効果が目的です。そのため、二次的な効果を深く理解した研修先を選びましょう。

- Q. キャリアデザイン研修の前後にすべきことはありますか?

キャリアデザイン研修前にはアンケートの実施、研修後は上司と協力して研修やキャリアパスの見直しをするといいでしょう。

研修前のアンケートでは、社員の意識や理想像を確認します。事前に一度考えておいてもらうことで、研修の充実度を高められます。

研修後は、上司と協力して適宜キャリアパスの見直しを図ります。キャリアパスに応じて依頼する仕事の内容を調整できるとなおよいでしょう。

- Q. 管理職が部下のキャリアデザインをサポートできるようになるような研修はありますか?

管理職が、部下をサポートできるようになる研修はあります。

「社員のキャリアデザインをサポートできる管理職を養成したい」という要望は、増えています。年功序列や終身雇用が当たり前の時代で育った上司には、キャリアデザインに対する理解が無いことも多いです。

上司にも研修を受けてもらい、納得したうえで部下のキャリアデザインをサポートすることが大切です。

また、上司がキャリアデザインを支援するため、ノウハウやツールの活用法を習得することも重要なポイントに挙げられます。

キャリアデザイン研修を実施して「自律型人材」を育成しよう

キャリアデザイン研修を実施することで、自律型人材を育成したり、離職を防止したりする効果が期待できます。

研修の効果を高めるためには、アフターフォローの実施が欠かせません。キャリア面談やキャリアカウンセリングなどを適宜行い、構築したキャリアプランに沿って仕事ができているかを確認することが大切です。

キャリアデザイン研修はさまざまな企業が実施しており、自社に適した一社を選ぶのは大変です。そこでおすすめするのは、キーセッションを利用して研修会社を探す方法です。キーセッションでは、さまざまな研修会社の中から、貴社の要望に合った研修会社を提案します。相談も無料なので、お気軽にお問い合わせください。

(一般社団法人プロティアン・キャリア協会 岩本里視 監修)

キャリアデザイン研修のおすすめ研修会社27選

キャリアデザイン研修のおすすめ研修会社27選