「効果的な人材育成研修を実施したい」「人材育成研修を行った後も社員には離職せずに働いてもらいたい」

このように考えている経営者や人事担当者は多いのではないでしょうか。

当記事では、人材育成研修の実施内容や目的、おすすめの人材育成研修について紹介します。人材育成研修を検討している担当者の人は、ご一読ください。

この記事でわかること

- 人材育成研修を行う目的

- 人材育成研修を企画する前の注意点

- 人材育成研修の種類・内容

- 人材育成研修を効率的に行うポイント

人材育成研修を受けてもらうことで、ビジネスマナーや業界の基礎知識の習得、自身のスキルアップに役立ててもらえます。しかし、人材育成研修を実施するためには準備することが多く、自社だけで運営するのは時間と手間がかかるものです。そこでおすすめなのが、研修専門会社に委託する方法です。

キーセッションでは、貴社に適した人材育成研修をさまざまなプランの中からご提案します。相談は無料で、予算と目的をお伝えいただくことで貴社に適した提案が可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

目次 [ 非表示 ]

- 人材育成研修とは

- 人材育成研修を行う目的

- 人材育成研修を企画する前に把握すべきこと

- 人材育成研修の種類・内容

- 人材育成研修を効率的に行う3つのポイント

- 人材育成研修で行動変容を起こすポイント

- 人材育成研修で大切なこと(階層別)

- 人材育成研修の前に活用したい『スキルマップ』

- おすすめの人材育成研修

- 意見が違う人ともうまく会話ができる【アサーティブコミュニケーション実践研修】「株式会社モチベーション&コミュニケーション」

- 人間関係の悩みを解決し社内活性化を図るホスピタリティ・コミュニケーション研修「ザ・ホスピタリティチーム株式会社」

- 【Zaim】財務基礎知識体感 ビジネスゲーム研修「株式会社ノビテク」

- 【ゲームカンパニーX】ゲームメソッドを活用した ベーストレーニング研修「株式会社ノビテク」

- 部下との関係性を築く質問力と傾聴スキル研修「株式会社モチベーション&コミュニケーション」

- 【新社会人向け基礎講座】ビジネスマナー & ほうれんそう研修「株式会社PDCAの学校」

- 個々に合わせたタイプ別の指導方法を学ぶOJTトレーナー研修「株式会社PDCAの学校」

- 【しごとっち】シゴト体験ビジネスゲーム型研修「株式会社ノビテク」

- ホスピタリティチーム力アップ研修「ザ・ホスピタリティチーム株式会社」

- 自己改革・能力開発を促進するモチベーションアップ研修「株式会社モチベーション&コミュニケーション」

- ビジネススキル研修~新人営業職編~「株式会社セールスの学校」

- これからの時代に活躍するために必要なオンラインマナー研修「株式会社かんき出版」

- 人材育成研修に関してよくある質問

- 人材育成研修を実施して、会社・社員を成長させよう

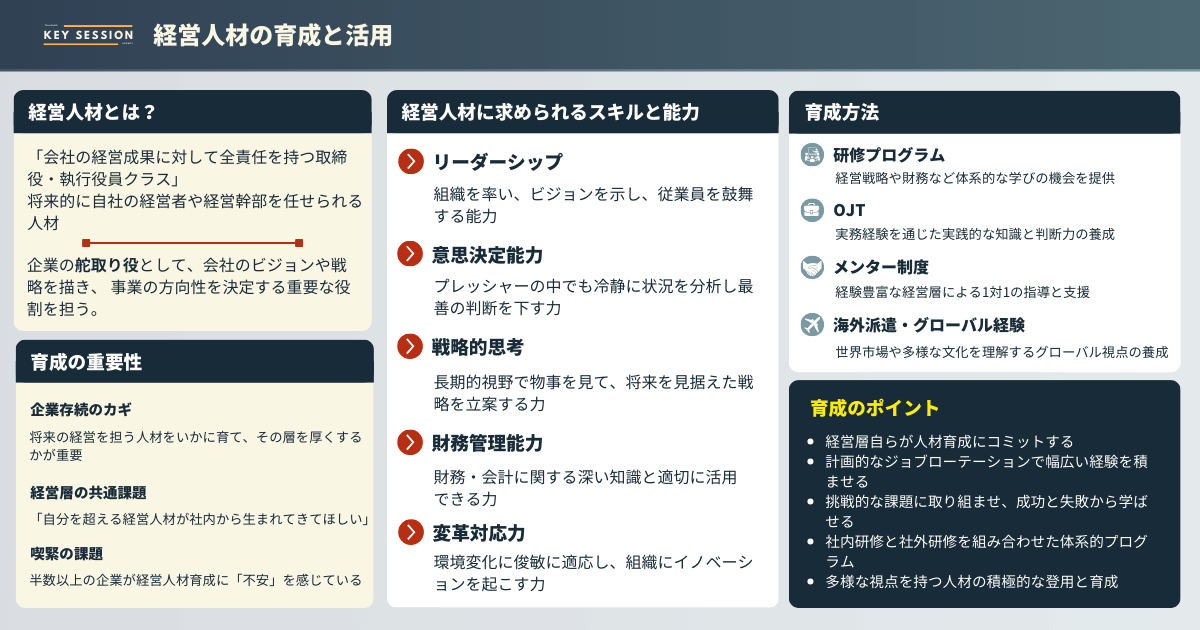

人材育成研修とは

人材育成研修とは、社員を自社のビジネスに貢献できる人材へと育成するために実施される研修のことです。

人材育成研修は人材育成を目的としているため、受講者によって研修内容が変わります。たとえば、新入社員が受講する場合は、ビジネスマナーや報連相など社会人としての基礎を学ぶのが一般的です。若手社員や中堅社員が受講者になると、マネジメントやリーダーシップ、さらには担当業務の発展的な内容などを学び、本人の活躍の領域を広げていきます。

人材育成研修の受講をきっかけに、社員が主体的に事業に取り組み成果を出してくれるようになれば、企業の業績アップにつながります。企業存続のためにも人材育成研修の実施は必須です。

人材育成研修を行う目的

人材育成研修を行う目的は、以下の3つです。

- 組織力の向上

- 従業員の離職防止

- 実践的なビジネススキルやマインドの習得・向上

それぞれの詳細について解説します。

組織力の向上

人材育成研修を行う1つ目の目的は、組織力の向上です。

プロジェクトなどチームで取り組む業務を成功させるためには、高い組織力が必要です。研修では個々の能力を伸ばすのはもちろん、組織に馴染むことも目的としています。組織に馴染められれば、従業員一人ひとりが能力を発揮しやすくなります。組織全体のパフォーマンスを高めるのに有効です。

また、中堅社員を対象とした研修には、マネジメントを学べるものもあります。上司のマネジメント力が向上し傾聴力や質問力が身につけば、職場の雰囲気がよくなります。上司と部下との信頼関係が築きやすくなり、組織力も向上させられるでしょう。

従業員の離職防止

人材育成研修を行う2つ目の目的は、従業員の離職防止です。

終身雇用が崩壊している今、スキルアップを目的に転職する従業員は少なくありません。そこで、プランを立てながら研修を実施することで、自社での成長を促せるため、優秀な従業員が離職するのを防げます。

また、マネジメントやリーダーシップの内容を学べる人材育成研修は、社内コミュニケーションにおける共通言語を創るのに有効です。これにより「上司によって言っていることが違う」「指示された通りに実施したのに評価されない」などの状況を防げます。社員から不満が生まれにくくなることで、離職防止も期待できます。

実践的なビジネススキルやマインドの習得・向上

人材育成研修を行う3つ目の目的は、ビジネススキルやマインドの習得・向上を図ることです。

社会人基礎力や自責意識の大切さなどについて研修で学習することで、社員はそれらのスキルを意識して業務に励むようになります。

また、実地のビジネスシーンを想定した体験型のプログラムへの参加などを通じて、現場で実践できるスキル・マインドの定着が可能です。

実地で役立つスキル・マインドを身につけることは、業務効率化や生産性向上につながります。

人材育成研修を企画する前に把握すべきこと

人材育成研修を企画する前に把握すべきことは、以下の3点です。

- 育成対象者の課題

- 企業の将来像

- 現場で実践する仕組み

具体的にどのようなポイントを確認すべきかについて見ていきましょう。

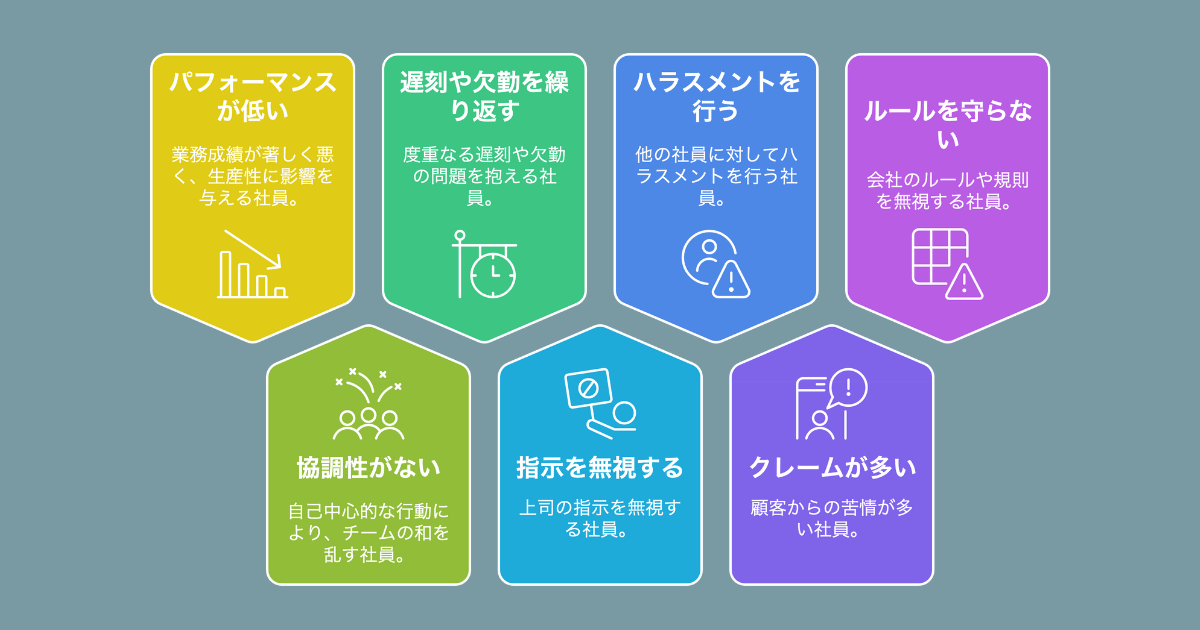

育成対象者の課題

人材育成研修を導入する前に、まず育成対象者がどのような課題を抱えているかを明確にします。本人と直属の上司にアンケートを取るなどヒアリングし、主観・客観の両方から、育成対象者の足りないスキルを把握しましょう。

営業の成果がいまいち、プレゼンが弱い、論理的な資料づくりが苦手、リーダーシップに欠ける、など人によって異なる課題が見つかるはずです。課題が明確になれば、育成対象者の伸ばすべき能力も明らかになってくるので、どのような研修を選べば良いのかわかります。

企業の将来像

人材育成研修を導入する前に、組織としてどのように成長したいのか、企業の将来像を把握することも重要です。経営目標に対し、人材育成という観点でどのように貢献すれば良いのかを考え、それに合った研修を導入するのです。

たとえば、「顧客満足度を高めたい」という経営目標があるなら、営業力やマーケティング、マナー、接遇を学べる研修を導入するのが適当です。海外展開をしたいなら、語学や海外でも通じるビジネスマナーを学べる研修を導入します。組織が目指す姿と社員のスキルの方向性が一致するよう、企業の将来像を踏まえて研修を導入しましょう。

現場で実践する仕組み

「研修の効果があまり出ない」と悩んでいる企業では、学んだことを現場で活かせる仕組みが整備がされていないことが少なくありません。現場主義の上司が研修に対して理解を示さない、そもそも研修の内容と現場の実情がずれている、など原因はさまざまです。

研修を受講しても、実践できる環境がなければ意味がありません。育成対象者だけでなく、その上司を巻き込んだ啓発を行ったり、人事考課の評価項目に研修内容の振り返りと実践を盛り込んだり、研修を活かせる工夫をしましょう。

人材育成研修の種類・内容

人材育成の基本的な方法として、以下7つの手法が有名です。

- OJT

- OFF-JT

- SD

- 公開講座

- eラーニング

- 外部講師による集合研修

- 内部講師による集合研修

- 各手法の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

OJT

OJT(On-the-Job Training)は、多くの企業で採用されている人材育成方法の1つで、新入社員や部署異動者、中途採用者に有効です。

現場で実践しながら学ぶ方法で、先輩社員や教育担当者と行動を共にします。 日常業務を行いながらの教育になりますので、早期戦力化を図りたいときに効果を発揮する方法です。

OJTのメリット

- 実践力が身に付く

- 指導がタイムリーに行える

- 個人の課題が明確になる

- コストがかからない

- 指導される側のモチベーションを保ちやすい

個別に対応できるため、個々の能力や理解力に合わせた指導ができるのが最大のメリットです。繊細な技術なども指導しやすく、臨機応変な教育が可能になります。

その場にあった具体的な指示を出せる、問題があったときのフォローがすぐできるのもOJTならではです。また、同じ仕事を一緒にするため、先輩と後輩の距離が縮まるメリットもあり、入社後間もない社員の不安解消にもつながります。

OJTのデメリット

- 体系的に行いにくい

- 教育担当者の確保が難しい

- 指導する側とされる側のコミュニケーションが必要

- 仕事量に教育内容が左右される

- 教育担当者に指導力が必要

指導者はメンターの役割も担うことがあり、社員にかかる責任と負担が大きくなります。業務や職種によっては十分な指導時間を作れないのもデメリットです。

また、担当するメンバーが少ない場合は、担当者育成から始めるケースも想定しなければなりません。

OFF-JT

OFF-JT(Off The Job Training)は、職場外での研修や教育を表わします。会議室等で行われる集合研修で、グループワークや座学でビジネスマナーや業界の基礎などを学びます。

新入社員や中途採用者だけではなく、中堅社員のスキルアップにも対応可能です。 人事担当者や管理職が講師を務める場合と、研修会社から外部の研修講師を紹介してもらう場合があります。

社内だけではなく、外部研修もこれに含まれます。また、最近ではeラーニングを活用して研修を行う企業も増えています。

OFF-JTのメリット

- 大人数を対象にした集団教育が可能

- 受講者全員で知識の共有ができる

- 研修内容をマニュアル化できる

- 現場では伝えきれないことも学べる

- 学ぶことに集中できる

自社の担当者だけではなく外部講師を活用することで、より専門的な狭義の知識や技術の習得が期待できます。

外部からの風を入れることで、これまでと違った視点で育成計画に取り組む機会にもなります。

研修を受ける対象者のレベルに合わせた講師を選べるため、参加する側も適度な緊張感が得られます。

OFF-JTのデメリット

- 時間の確保が必要

- 実施の定着が難しい

- コストがかかる

- 実践に結びつきにくい

- 参加者の意識により効果が左右される

対象者が集まれる時間、講師との都合、研修内容など調整すべきことが多く、担当者に負担がかかります。

インプット型の育成方法のため、実践につなげるには応用が必要な場合も多く、個々の能力により研修の効果に差が出るのがデメリットです。

SD

SD(Self Development)は、自己啓発のことで、個人的に取り組む方法です。自ら能力開発を行い、社会人としてだけではなく人としての成長を促す内容がほとんどです。

社内外のセミナーに参加する、個人的に本を読む、通信教育で学ぶなど、方法は多岐に渡ります。個人のスキルアップがメインになっており、資格取得もSDに含まれます。

SDのメリット

- 学ぶ内容の幅が広い

- 学び方の選択が多い

- 企業側の手間が少ない

- 時間を有効活用できる

- 学ぶモチベーションを保ちやすい

自発的に興味のある内容を学べるので、『やらされている感』がなく、向上心を刺激できます。

会社で学びにかかる費用の一部を支援しているところも多く、職種や役職などに関わらず誰でも学ぶ機会を作れます。

SDのデメリット

- 個人の意識により結果が変わる

- 仲間がいなく孤独感を感じやすい

- 強制力がない

- 学習内容を他の人が把握しにくい

- 目標が立てにくい

この方法は社員自身に内容や時間、費用が一任される部分が多く、本人のやる気が薄い場合は途中で挫折する可能性があります。

まだ仕事に慣れていない若手にはハードルが高い手法です。また、学んでいる内容を上司が認識しにくく、結果や変化が見えないことも考えられます。

定期的に面談などを行い、取り組みの状況などを確認するとともに、モチベーションの維持を図ることが非常に大切になります。

【人材育成研修の3大手法】

| OJT (On-the-Job Training)現任訓練 | Show:やってみせる | 先輩社員がお手本となって業務をやってみせ、内容をイメージさせる |

|---|---|---|

| Tell:説明する | 業務でポイントとなる部分を口頭で説明し、わからない部分について質問を受ける | |

| Do:実践する | お手本と説明に沿って実際に仕事をやらせてみる | |

| Check:評価する | 仕事内容をチェックし、うまくいったところは褒め、そうでなかったところは再度指導して次につなげる | |

| OFF-JT (Off-the-Job Training)職場外での研修や教育 | 新入社員向け | ・マナー研修:ビジネス敬語、電話応対、名刺交換などの基礎知識 ・キャリア構築研修:将来目指すべき社会人像を明らかにする ・コミュニケーション研修:報連相の重要性を学ぶ |

| 若手社員向け | ・タイムマネジメント研修:仕事を効率よく進める手段を学ぶ ・接遇研修:顧客満足度向上につながるおもてなしの技術 ・ロジカルシンキング研修:相手の意図を正確に汲み取り、最短時間で解決に導くスキル |

|

| 中堅社員向け | ・チームビルディング研修:メンバー一人ひとりの力を最大限引き出す ・コーチング研修:自ら考えて行動できる後輩の育成 ・プレゼンテーション研修:資料作りのコツと、訴求力・提案力の向上 |

|

| 管理職向け | ・マネジメント研修:部下を導き、経営者の視点を持ってチームを率いる ・コンプライアンス研修:法令を守り企業の信頼を維持する ・部下育成研修:正しく部下を評価しモチベーションを引き出す |

|

| SD (Self Development)自己啓発 | 本を読む | 興味のある内容や、業務に関連する分野について知識を得る |

| 社内外のセミナー | 仕事の進め方、キャリアパス、コミュニケーションスキルなどを学ぶ | |

| 通信教育 | 語学や教養を身につける | |

| 資格取得 | 専門スキルや語学などの技術取得を資格で証明する |

公開講座

公開講座とは、研修会社が主催する一般人向けの研修のことです。オープンな研修なので、いろいろな会社の社員が参加しています。

公開講座は研修会社が日時と会場を決めます。自社の業務に関係する公開講座の情報を入手したら、メールや掲示物などを使って社員に周知しましょう。日時の都合が合う社員には、受講を促してみてはいかがでしょうか。

公開講座のメリット

- 1名から参加できる

- 異業種の社員と交流の機会が持てる

- 社員が自主的に参加できる

- 無料のセミナーもある

- 企業側の手間が少ない

公開講座は、研修会社が研修を行う会場に、社員が参加しに行く研修なので、企業側にとって負担が少ないのがメリットです。費用が安いことや、人事担当者が事前準備をする必要がないこと、1名から参加できることなど、人材育成に人件費を割けない中小企業に向いています。

公開講座のデメリット

- 会場が限られている

- 日時の融通が利かない

- 研修プログラムのカスタマイズができない

- 評価に活かしにくい

- 成果に結びつくかどうかが本人の意識に依存する

公開講座のデメリットは、研修会社が日時と会場、テーマを決定するため、カスタマイズできないことが挙げられます。日時と場所の都合が合わなければ、参加することもできません。また、テーマやレベル感を自社の社員に応じて変えてもらうこともできないです。

eラーニング

eラーニング(e-Learning)とは、オンラインを利用した研修です。一般的には、社員が都合の良いときに録画された研修動画を見たり、確認テストを受けたりする形式のオンライン研修です。

eラーニングのメリット

- 職場や自宅で受講できる

- 社員が自分のペースで取り組める

- 繰り返し動画を見て復習できる

- 教材をオンラインで配布できる

- 人事担当者が進捗状況を管理できる

eラーニングの最大のメリットは、手軽に受講できることです。職場や自宅でいつでも受講できるので、忙しい社員でも、時間を見つけて研修を受けられます。

また、各社員がeラーニングのプログラムをどこまで進められているかは、人事担当者から見えるようになっていることが多いです。人事側でも進捗を管理できるので、受講ペースが遅れている人をフォローするなどの対応ができます。

eラーニングのデメリット

- リアルタイムの受講はできない

- 実践形式で学びたい内容には向かない

- 講師に直接質問できない

- 受講態度が社員本人任せになる

- システムの導入が必要な場合がある

eラーニングは録画した動画を見るため、リアルタイムでの受講はできません。また、画面越しの指導になるため、実践が必要なスキルを身につけるのには向かないでしょう。

講師と対面で行う研修と異なり、直接質問することもできません。社員が不真面目な態度で研修を聞き流しても、注意を受けないため、知識が定着しにくい場合もあります。

外部講師による集合研修

外部講師による集合研修は、各部門のスペシャリストを本社に招き、講師となって社内研修を実施してもらう方法です。研修内容に合わせて講師を選択できるため、新入社員や中途採用者、中堅社員まで幅広く対応できます。また、外部講師に委託することで、社内の人間では取り扱えない専門的なスキルの習得も可能になります。

外部講師による集合研修のメリット

- 各部門のスペシャリストから学べる

- 社内では取り扱えない専門的なスキル習得ができる

- 研修担当者の負担が軽い

- 参加者には緊張感をもって受講してもらえる

専門のスペシャリストから直接学べるため、効果的な研修を受講してもらえるのは大きなメリットです。また、社内の人間が講師を務めると馴れ合いの雰囲気が出てしまい、受講者はただ参加するだけとなってしまうことも少なくありません。外部から講師を招くことで、参加者は適度な緊張感をもって望んでもらえます。

外部講師による集合研修のデメリット

- 費用がかかる

- スケジュール調整・すり合わせの手間がかかる

外部講師を招く場合は、費用がかかります。当日の講演料や交通費、さらに社外で実施する場合は会場・器材の準備費用がかかることもあります。費用は講師のレベルや研修期間によって異なりますが、10〜30万円程度が相場です。

また、効果的な研修を実施するためには社内の様子を知っておいてもらう必要があり、担当者は事前準備に負担がかかります。事前に打ち合わせを行い内容をすり合わせたり、業務に影響が出ないタイミングで実施できるよう、講師とのスケジュール調整をしたりする必要があります。

内部講師による集合研修

内部講師による集合研修は、社内の人間が講師となり研修を行う方法です。

内部講師によって行われる研修では、企業ビジョンや業務に関する基礎を学ぶことがほとんどです。そのため、新入社員や中途採用者を対象とした人材育成研修で取り入れられています。

なお、講師を務めるのは人事担当者や管理職が多い傾向にあります。

内部講師による集合研修のメリット

- コストを削減できる

- 会社の実情に合わせた研修を行える

- スケジュールや場所を調整しやすい

- 研修後のフォローがしやすい

社内の人間が講師を務めることで、準備から実施まで社内で完結できます。外部講師に委託すると講演料や交通費などがかかりますが、内部講師による研修なら業務の一環として行えるため、コストをかけずに済みます。

また、社内に講師がいるため、研修後のフォローをしやすいところもメリットです。

内部講師による集合研修のデメリット

- 研修担当者の負担が大きい

- 雰囲気が緩くなりがち

- 講師によっては質が低くなる

研修担当となった社員は通常の業務に加え、研修の場所取りやスケジュール確認、資料作成などを行わなければいけません。なかでも、講師を務める社員の負担は、想像以上のものとなるでしょう。

また、講師を務めるのは普段見慣れている上司です。そのため、受講者の緊張感は薄れる可能性があります。全体的に雰囲気が緩くなれば集中力が低下し、無駄な時間を過ごし兼ねません。労力をかけて準備しても、期待していた効果が得られないリスクがあります。

人材育成研修を効率的に行う3つのポイント

人材育成研修を効率的に行うポイントは、以下の3つです。

- 人材育成に関する自社の管理体制を整える

- 必要な人材と能力の洗い出し

- 3つの研修手法を複合的に活用する

それぞれの詳細について詳しく解説します。

ポイント1:人材育成に関する自社の管理体制を整える

人材育成を効率的に行うためには、管理体制を整えるのがポイントです。具体的には、以下の3点を整えましょう。

- 人事評価制度を見直す

- 目標管理制度を導入する

- タレントマネジメントシステムを導入する

それぞれの詳細や期待できる効果について解説します。

人事評価制度を見直す

管理体制を整える1つとして、人事評価制度の見直しが挙げられます。

人事評価制度は業務内容や能力、会社への貢献度などを評価するものです。この結果が昇給や昇進、配置転換などの参考になります。

しかし、人事評価制度があいまいな評価だったり、客観性のない評価だったりする場合は、社員からの反感を受けるだけです。会社が人材育成に力を注いでも正しく評価されない環境は、社員のモチベーションを下げるため、人材流出につながります。

あらためて何をどのように評価し、結果をどう反映させていくのかが明確になっているか再確認することが重要です。

目標管理制度を導入する

管理体制を整えるためには、目標管理制度の導入も検討しましょう。

目標管理制度は個人が設定した目標に対し、どのくらい達成できたかを示すためのものです。目標を達成できていれば、組織や会社の目標達成にしっかり貢献できていることになります。人事評価でも目標管理制度があることで、正当な評価につながります。

しかし、最初から個人に目標設定を促しても、企業の経営戦略が確立されていないと個人に落とし込めません。また、目標達成のためサポートすることも難しくなります。そのため、組織をピラミッドとして捉え、頂点(経営者)やその下(管理職)から行い、徐々に下の階層に浸透させていくよう計画を立てて進めることが大切です。

目標管理制度を導入する際は、上司が部下の目標管理をしっかり行えるよう、上司自らも制度の効果やノウハウを熟知しておく必要があります。

タレントマネジメントシステムを導入する

管理体制を整えるためには、タレントマネジメントシステムの導入も有効です。

タレントマネジメントとは、個人のもつ能力や才能、資質を把握し、従業員一人ひとりが最高のパフォーマンスができるよう環境を整えることです。

もともとアメリカで人材を育成し、定着させる効果的な方法として作られたものですが、近年日本でも注目を浴びています。

個々の特性にあった育成を行い、適材適所で自分に最適な役割を行ってもらうことにより、少ない人数でも最大限の効果を生み出すことが可能になります。

ポイント2:必要な人材と能力の洗い出し

人材育成では、必要な人数や能力、経験などを洗い出し整理する必要があります。 採用したけれど、もうすでに飽和状態の資格や技術者だった、ということになっては意味のない人員補充になってしまいます。

いつまでにどのような人材を必要としているのか、現状の把握は欠かせません。戦力となる社員を育てるだけではなく、次世代リーダーを見据えた採用が大切です。長期的な枠組みで採用と育成を捉えていきましょう。

管理者が考えている人材と現場で求めている人材にギャップがある可能性がありますので、ヒアリングを十分に行い、現場の声を反映させることも重要です。

ポイント3:3つの研修手法を複合的に活用する

OJT、OFF-JT、SDは、単独で行うよりも組み合わせて活用することで効果が最大化します。

OFF-JTでは企業で統一した意識や知識を共有し、基礎を学びます。そしてOJTを使って、実際の仕事に活用できるよう現場指導を行います。

さらにSDで個々が必要な知識や技術を深め、スキルアップを行います。

ひとつでも欠けると知識が伴わなかったり、実践力や応用力が磨かれなかったり、向上心が薄れてしまいます。

育成の目的にあった育成手法を組み合わせ、内容を検討していくと適切な指導を行えるようになります。

人材育成研修で行動変容を起こすポイント

人材育成研修で行動変容を起こすポイントは、以下の4つです。

- 動機づけ(目的意識)をしっかり行う

- 行動計画を作成して上司と共有する

- 振り返りの場を用意する

- 測定可能なゴールを設定する

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

動機づけ(目的意識)をしっかり行う

「何のためにこの研修を受けるのか」などの動機づけを行った上で、社員に研修を受講してもらいましょう。研修を受講するとどのようなスキルが伸びて、活躍の場がどのように広がるのか、上司や社長から個別にメッセージを出します。

ここでポイントとなるのが、受講者全員に一斉にメッセージを送るのではなく、個別に送ることです。一斉メッセージを受け取った社員は、上司や社長から期待されているとは感じられません。「あなたのこういうスキルを伸ばしてほしい」「将来、このような仕事であなたにぜひ活躍してほしい」と受講者を名指しで動機づけしましょう。

行動計画を作成して上司と共有する

研修を受講したら、受講者には行動計画を作成してもらい、上司と共有させましょう。研修でどのようなことを学んだのか、学んだことを活かすためには何をしたら良いのかを、受講者自身が明確に意識できるようにするためです。

上司と共有するのは、現場の理解を得るためです。現場主義の上司などは、「研修で学ぶことなんて机上の空論」と思っていることがあります。最近の研修はすぐに実践できる内容なので、上司の理解を得るためにも、行動計画を作成しましょう。

研修の計画やタイムスケジュールの作成方法は、以下記事でご紹介しています。

⇒研修計画の作り方|3つのパターンや計画のポイント、具体例も紹介

⇒研修スケジュールの作り方|作成の流れやポイント、テンプレートを紹介

振り返りの場を用意する

研修を受講した後は現場の仕事に戻りますが、定期的に振り返りの機会を設けましょう。研修で学んだことを活かせているか、活かせていない場合は何が原因なのかを考えます。

振り返りの場を設けないと、受講者は研修で学んだことを忘れていってしまいます。忘れてしまっては研修の意味がないので、思い出すためにも、振り返りの機会を用意しましょう。

測定可能なゴールを設定する

研修の効果を客観的に把握するため、測定可能なゴールを設定しておきます。たとえば、売上上昇やコスト削減、残業時間削減など、数字で表せる目標です。また、社員のモチベーションなどアンケートを取って把握できることでも構いません。

研修を導入し、成果が上がったかどうかを把握することも、人材育成における大切なポイントです。成果が上がった場合は今後も継続していけば良いですし、成果につながらなければ原因を探りましょう。

研修の目標や目的の設定については、こちらの記事で詳しく解説しています。

人材育成研修で大切なこと(階層別)

人材育成研修で大切なことを、以下3つの階層にわけて解説します。

- 新入社員研修

- 中堅社員研修

- 管理職

より効果的な研修を行えるよう、それぞれ参考にしてください。

新入社員研修

新入社員が対象の人材育成研修は、基本的なビジネススキルを獲得することが目的です。社会人に求められるビジネスマナーやビジネス文書の作成方法、メールの書き方を身につけます。

また、仕事に臨む姿勢を教育することも、新入社員研修で重要なポイントです。「学生と社会人は何が違うのか」「学生の頃は許されていても社会人になると通用しないことは何か」「社会人になるとなぜ行動を変えなければならないのか」など重要なことを学びます。

学生気分で入社してしまう人も多いので、研修を受講してもらい、学生と社会人とでは役割が異なることを理解してもらいましょう。

中堅社員研修

中堅社員になると、自分の仕事は一通りできるようになり、仕事がマンネリ化し始めることがあります。また、上司からの指示で仕事がどんどん降って来るのに、若手社員の詰めの甘い仕事を修正して…と仕事が集中しがちです。ストレスが溜まり、退職を考え始める人もいるでしょう。

このようなタイミングで導入したいのが、中堅社員向けの研修です。リーダー候補として後輩を率いていく立場にあるため、リーダーシップやプロジェクトマネジメント、年次が下の社員とのコミュニケーション方法などを学びます。

管理職

管理職は一人前のビジネスパーソンのイメージですが、研修が不要なわけではありません。研修で一流のビジネススキルを身につけることで、組織にさらなる成果をもたらします。

管理職向けの人材育成研修では、経営理念や経営課題に基づいたマネジメントや、管理職ならではの責任を学びます。管理職は、経営方針をわかりやすく噛み砕き、現場の指示に落とし込む立場です。プレイヤーとは異なるスキルが必要なので、研修を通して身につけてもらいましょう。

人材育成研修の前に活用したい『スキルマップ』

人材育成研修を導入する前に、育成対象の社員の課題を把握することが重要だと解説しました。そのために使えるツールとして、「スキルマップ」を紹介します。

スキルマップとは

スキルマップとは、社員のスキルを一覧表にまとめたシートのことです。たとえば、縦にスキルを列挙し、横に社員の氏名を書き、交わる欄にスキルのレベルを記入していきます。このようにまとめると、社員のスキルとその習熟度を把握できます。

スキルマップを使えば、誰にどのようなスキルがあるかが一目でわかります。社員がもつスキルのばらつきを改善したいなら、スキルの足りない社員を対象に研修を受講することが、有効な方法だと言えます。また、特別なスキルを持っている社員を探して研修を受講してもらい、スキルに磨きをかけてもらうこともできます。

スキルマップを活用するメリット

スキルマップを活用するメリットは、人材の育成や配置、採用において役立つ点です。

たとえば、人事異動の際には、スキルマップがあることで社員の得意なスキルを活かせる部署に配置できます。適材適所の組織を作れるうえに、社員は結果を出しやすくなることからモチベーション向上にもつながります。

また、採用活動の際もスキルマップは有効です。スキルマップを見て組織にとって足りないスキルを発見できれば、中途採用などでそのスキルをもつ人材を狙って採用できるようになります。企業全体のレベルアップに貢献できるでしょう。

スキルマップの作り方とテンプレート

スキルマップを作るには、業務に必要なスキルの一覧を棚卸しする必要があります。業務の流れを確認しながら、必要なスキルを洗い出しましょう。業務が多岐にわたり、人事担当者が詳細を把握できていない場合は、現場の社員にヒアリングします。

スキルの一覧が出来上がったら、それを表の左端に縦に記入します。表の上部に横並びで社員の氏名を記入したら、スキルマップ自体のテンプレートは完成です。

表ができたら、次はレベルの評価を考えましょう。たとえば5段階評価にして、1はマニュアルを見ながらできるレベル、5は後輩に指導できるレベル、などのように評価を定義します。

おすすめの人材育成研修

おすすめの人材育成研修は、以下のとおりです。

- 意見が違う人ともうまく会話ができる【アサーティブコミュニケーション実践研修】

- 人間関係の悩みを解決し社内活性化を図るホスピタリティ・コミュニケーション研修

- 【Zaim】財務基礎知識体感 ビジネスゲーム研修

- 【ゲームカンパニーX】ゲームメソッドを活用した ベーストレーニング研修

- 部下との関係性を築く質問力と傾聴スキル研修

- 【新社会人向け基礎講座】ビジネスマナー & ほうれんそう研修

- 個々に合わせたタイプ別の指導方法を学ぶOJTトレーナー研修

- 【しごとっち】シゴト体験ビジネスゲーム型研修

- ホスピタリティチーム力アップ研修

- 自己改革・能力開発を促進するモチベーションアップ研修

- ビジネススキル研修~新人営業職編~

- これからの時代に活躍するために必要なオンラインマナー研修

それぞれの詳細について解説します。

意見が違う人ともうまく会話ができる【アサーティブコミュニケーション実践研修】「株式会社モチベーション&コミュニケーション」

株式会社モチベーション&コミュニケーションが提供する「意見が違う人ともうまく会話ができる【アサーティブコミュニケーション実践研修】」では、価値観が合わない人や話しにくい人ともうまく会話できる「会話力」を学べます。

ビジネスにおいて人とのコミュニケーションは必須です。「いつも意見が合わずにぶつかってしまう」「高圧的で話しかけにくい人がいる」などの悩みがあると、報連相がうまくいかず、業務に支障が出てしまうこともあります。本研修を受けさせることで、意見が合わない人ともうまく会話ができるスキルが身につくため、職場での対人ストレスの軽減につながります。

株式会社モチベーション&コミュニケーションは、組織のコミュニケーション課題解決に特化する研修会社です。上場企業をはじめ、さまざまな企業への導入実績をもっています。豊富な経験から、自社に合ったプランを提案してもらえるでしょう。

意見が違う人とも上手く会話ができる【アサーティブコミュニケーション実践研修】

意見の食い違いで生じる対話の摩擦やストレスを、アイメッセージやDESC法を用いた実践ワークで解消し、職場やプライベートで異なる価値観を持つ相手とも柔軟かつ自信を持って会話できるスキルを身につけ、対人関係の質を向上させ他者に左右されない主体的なコミュニケーションを実現します。

人間関係の悩みを解決し社内活性化を図るホスピタリティ・コミュニケーション研修「ザ・ホスピタリティチーム株式会社」

ザ・ホスピタリティチーム株式会社が提供する「人間関係の悩みを解決し社内活性化を図るホスピタリティ・コミュニケーション研修」では、ホスピタリティの精神をコミュニケーションに活かす方法を学べます。

新しいプロジェクトを発足する際、異なる部署からメンバーが選出されることはよくあります。しかし、初対面の人が多くコミュニケーションがうまく取れないと、チームのパフォーマンスが発揮できません。そこで、相手を思いやるホスピタリティをコミュニケーションに活かすことで、意思疎通が取れるようになり、信頼関係をスムーズに構築できます。

ザ・ホスピタリティチーム株式会社はサービス業専門の現場教育を得意とする研修会社です。一般職から管理職までさまざまなニーズに合わせたプランを提供してくれます。

【人間関係の悩みを解決し社内活性化を図る】ホスピタリティ・コミュニケーション研修

社内にホスピタリティマインドを根付かせ、思いやりと気配りに基づく効果的なコミュニケーションで信頼関係と心理的安全性を構築。部門間連携を強化し、主体的に動ける社員へ導くことで、共創力アップ・離職率低減・顧客満足度向上や新規プロジェクト推進にも貢献する実践型研修。

【Zaim】財務基礎知識体感 ビジネスゲーム研修「株式会社ノビテク」

株式会社ノビテクが提供する「【Zaim】財務基礎知識体感 ビジネスゲーム研修」では、財務に関する知識を身につけられます。

仕事をするうえで、財務的な視点を活かせる場面は多々あります。しかし、財務は理解するのが難しいとネガティブに捉えている人は多いようです。本研修では人生ゲームさながらのビジネスシミュレーションゲームを通じて、企業活動と財務諸表の連動性を学べます。座学だけで学ぶ研修とは違い、ゲームを取り入れることで高い集中力を維持しながら研修に取り組んでもらえます。

株式会社ノビテクは眠くならない研修を提供するため、さまざまな工夫を講じる研修会社です。財務のように難しいテーマの研修でも、株式会社ノビテクの手にかかれば思わず夢中になれる研修へと変えてくれます。

【ゲームカンパニーX】ゲームメソッドを活用した ベーストレーニング研修「株式会社ノビテク」

株式会社ノビテクが提供する「【ゲームカンパニーX】ゲームメソッドを活用した ベーストレーニング研修」は、習得してほしいスキルや知識をゲーム形式で学べる研修です。

そもそも、研修に対して「眠くなりそう」「退屈そう」とネガティブな印象を抱いている人は多いものです。そこで本研修では、ゲーム形式で学べるスタイルを採用しています。架空の会社に入社し、さまざまな現場を体験しながらビジネスマインド・マナースキルを学べます。他人事ではなく、最初から最後まで当事者として参加できるため、高い効果が期待できるでしょう。

株式会社ノビテクは、眠くならない記憶に残る研修を得意とする会社です。「研修を企画しても効果が上がらない」などの悩みを抱える企業におすすめです。

【ゲームカンパニーX】ゲームメソッドを活用した ベーストレーニング研修

ゲーム要素を取り入れた体感型研修で、若手社員がビジネスマナーやPDCA、報連相・タイムマネジメントを楽しく実践的に習得します。

部下との関係性を築く質問力と傾聴スキル研修「株式会社モチベーション&コミュニケーション」

株式会社モチベーション&コミュニケーションが提供する「部下との関係性を築く質問力と傾聴スキル研修」は、部下の言いたいことを聴ける傾聴力と、話を深める質問力を習得できる研修です。そのため、幹部層や管理職、リーダーが受講対象者となります。

仕事を行ううえで、部下が上司に相談や報告することは多々あります。そのとき、上司が聴く耳をもたなかったり話を遮ったりすると、部下は「上司に何を言っても無駄」と思うようになるでしょう。本研修を受けさせることで、傾聴力と質問力を身につけられるため、部下のモチベーションを下げることなくコミュニケーションをとれるようになります。

株式会社モチベーション&コミュニケーションは、組織のコミュニケーション課題解決に特化した研修会社です。「部下のモチベーションを上げたい」「積極的に意見を出してもらえる環境を作りたい」という企業におすすめです。

上司が部下の意見を遮らず、信頼関係を深める対話術を実践ワークで習得。傾聴力と深掘り質問力を身につけ、モチベーション維持、ハラスメント防止やコンプライアンス強化、安心報告体制構築、生産性向上、離職率低減、チーム力強化、風通しの良い組織文化醸成を実現します。

【新社会人向け基礎講座】ビジネスマナー & ほうれんそう研修「株式会社PDCAの学校」

株式会社PDCAの学校が提供する「【新社会人向け基礎講座】ビジネスマナー & ほうれんそう研修」は、社会人に必要なビジネス基礎を学べる研修です。

本研修は2日間に分けて行われます。1日目にビジネスマナーを、2日目にほうれんそうを学び、現場で活かせるスキルを実践トレーニングで学べます。自信をもって行動できる新人を育てられるため、早期離職の防止にも有効です。

株式会社PDCAの学校は、技術・スキルを体系的に学び取れる全ビジネスパーソンを対象とした教育会社です。本研修は毎年2,000名の新社会人に対して行っており実績数に長けているため、高い効果が期待できます。

【新社会人向け基礎講座】ビジネスマナー & ほうれんそう研修

実践的なビジネスマナーと報連相を2日間で徹底習得。新社会人の自信とコミュニケーション力を高め、離職率改善を実現します。

個々に合わせたタイプ別の指導方法を学ぶOJTトレーナー研修「株式会社PDCAの学校」

株式会社PDCAの学校が提供する「個々に合わせたタイプ別の指導方法を学ぶOJTトレーナー研修」は、OJT担当者や新任指導者、中堅社員など実務を通して教育指導する社員を対象とした研修です。

優秀な人材を育成するためには、OJT担当者の高い指導力が必須です。しかし、指導力が低いと、新入社員や部下が成長しにくくなります。新入社員や部下のモチベーションが下がり、離職につながる恐れもあるでしょう。本研修を受講してもらうことで、OJT担当者としてのスキルが身につき、人が育つ体制を整えられます。

株式会社PDCAの学校は、人材育成に関する研修を豊富に取り扱う会社です。人材育成に課題を抱える企業担当者の人は、気軽にお問い合わせください。

【しごとっち】シゴト体験ビジネスゲーム型研修「株式会社ノビテク」

株式会社ノビテクでは、「【しごとっち】シゴト体験ビジネスゲーム型研修」という研修プログラムを提供しています。内定者や新入社員、若手社員、リーダー候補者を対象としたプログラムです。

架空の会社に入社してプロジェクトを進めていくビジネスシミュレーションを行うので、基礎的なビジネススキルを身につけられます。ゲーム形式で能動的に取り組めるので、学んだことが定着しやすく、すぐに実践で活かせるでしょう。

株式会社ノビテクは、基本的なやり方を学ぶだけでなく、うまくやり遂げられるよう、受講者自身が思考できるように導く研修を提供しています。受講者が夢中になれる工夫を凝らしたプログラムを提供しており、眠くならずに学べるとの評判があります。

体感型のビジネスゲームを通じて、現場で役立つスキルやマインドを楽しく習得。シミュレーションと反復演習で、時間管理やG-PDCA、役割期待の理解まで実践的に身につきます。

ホスピタリティチーム力アップ研修「ザ・ホスピタリティチーム株式会社」

ザ・ホスピタリティチーム株式会社が提供する研修「ホスピタリティチーム力アップ研修」では、チーム一丸となって目標に向かうチーム力を学べます。若手社員や中堅社員、管理職など、チームには立場が異なるさまざまな人がいます。コミュニケーションを取って円滑に業務を進めるためにも、研修でホスピタリティの考え方と実践を身につけましょう。

チームがひとつにまとまるためには、チームのメンバーどうしがお互いの想いを共有していなければなりません。お互いが気持ちよく仕事をするためには、社内でホスピタリティの考えをもつ必要があります。顧客にだけ親切に接するのではなく、社内でもおもてなしやサービスの心が必要です。

ザ・ホスピタリティチーム株式会社は、サービス業に強い研修会社です。ホスピタリティのプロが行う研修なので、高い効果が期待できます。

自己改革・能力開発を促進するモチベーションアップ研修「株式会社モチベーション&コミュニケーション」

株式会社モチベーション&コミュニケーションが提供する「自己改革・能力開発を促進するモチベーションアップ研修」は、社員ひとりひとりのモチベーションを高める効果がある研修です。受講者の思い込みや固定観念を把握し、それを塗り替えることで、新たな自分を想像するモチベーションアップ研修です。

些細な失敗でも、積み重なれば自信喪失につながり、チャレンジしにくい消極的な気持ちになってしまうものです。失敗を恐れず常に新しいことにチャレンジできるマインドを育てるために、研修をご活用ください。

株式会社モチベーション&コミュニケーションは、組織におけるコミュニケーション課題の解決に特化した研修会社です。実践型トレーニングが豊富なので、学んだことが定着しやすく、実践でも活かしやすいです。

社員一人ひとりが自発的にモチベーションを高め、行動を変革できるように導く研修。思い込みや固定観念を打破し、個人とチームのパフォーマンス向上を目指します。

ビジネススキル研修~新人営業職編~「株式会社セールスの学校」

株式会社セールスの学校が提供する「ビジネススキル研修~新人営業職編~」は、新人営業スタッフを対象とした研修です。コミュニケーション、プレゼン、PDCFAサイクルなど、営業スタッフに必要な基礎スキルを身につけられます。

研修期間は月に2回、2週間に一度通学し、他社からの参加者とともに学びます。講師からのアドバイスだけでなく、受講者どうしでもフィードバックを行うので、人脈形成にも役立つ研修です。

株式会社セールスの学校は、実践トレーニングを重視する研修会社です。ワーク中心の研修なので、受講者の記憶に定着しやすいのが特徴です。習慣化できる仕組みを提供してくれるので、研修を受講した後も効果が持続します。

新入社員の営業スキル向上を目指し、実践的なトレーニングとOJTを通じて、業務効率やコミュニケーション力、提案力を強化します。離職率の改善やモチベーション維持にも効果的です。

これからの時代に活躍するために必要なオンラインマナー研修「株式会社かんき出版」

株式会社かんき出版が提供するオンラインマナー研修は、新入社員から中堅社員、リーダー層、マネージャーなど、幅広い社員が受けておきたい研修です。オンラインで会議や商談を行うとき、どのようなマナーがあるのか、印象を良くするためにはどうしたら良いのかを学べます。

オンラインツールは便利ですが、対面とは違う難しさがあります。たとえば、音声が少しくぐもって聞こえるため、あまり早口だと話を聞きとってもらえません。ちょっとしたことで損をして商機を逃さないためにも、オンラインマナーを学んでおきましょう。

株式会社かんき出版は、出版社のネットワークを活かし、専門知識をもつ人に講師を依頼しています。著書を出版できるくらい知識が豊富な人が講師を務めるので、安心して受講できます。

新入社員からリーダーまで、基本ルール、身だしなみ・環境設定、映え演出、画面共有を使った対話術などを90分~4時間で習得し、リモート商談・会議で他社と差をつける。

なお、研修会社の選び方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

人材育成研修に関してよくある質問

人材育成研修に関するよくある質問は、以下の3つです。

- オンラインとオフラインの研修の違いとは?

- 自社の状況に合わせてカスタマイズが可能か?

- 研修費用はどの程度か?

それぞれの詳細について詳しく解説します。

- Q. オンラインとオフラインの研修の違いとは?

オンラインとオフラインの研修には、以下2つの面において違いがあります。

- 情報伝達の面

- 研修効果の面

情報伝達の面においては、オンライン研修のほうが優れている傾向にあります。オフライン研修は席が遠いことでパワーポイントなどの資料が見えにくく、うまく情報が伝わらないことがあります。オンライン研修はパソコンやタブレットを通して見られるため、資料が鮮明に映し出されますし、アーカイブ動画を残しておけば振り返りとして何度でも活用可能です。

ただし、研修効果に関しては、オフラインのほうが優れている傾向にあります。オンライン研修は目の前に講師や他の受講者がいないため臨場感が劣ります。わからないことがあっても質問しづらく、受講者同士で気軽に意見交換もできません。オフラインなら講師や他の受講者と共に同じ空間を共有できるため、当事者として高い意識をもって参加できます。

- Q. 自社の状況に合わせてカスタマイズが可能か?

可能です。

研修プランは基本的な形があり、そこから自社に足りないスキルや抱えている課題などに合わせてカスタマイズできます。また、研修内容は受講する対象者によって異なるものです。講師と綿密に打合せすることで、自社の状況に合わせた研修を実施できます。

- Q. 研修費用はどの程度か?

社内研修で研修企画会社に発注をする場合は、1日20万〜50万円程度が相場です。短時間の研修では、1時間当たり1万〜5万円が目安です。

費用の内訳は講演料や交通費用、会場・器材の準備費用などになります。研修でツールを活用する場合は、ツールの初期費用と月額費用などもかかります。

費用を抑えるポイントとしては、オンライン研修での実施や、国・自治体からの助成金の活用などが有効です。

人材育成研修を実施して、会社・社員を成長させよう

人材育成研修を受けさせることで、社員にはビジネスマナーや業界の基礎知識の習得、自身のスキルアップに役立ててもらえます。社員が自社のビジネスに貢献できるようになれば成果が上がり、会社の業績アップにつながります。

とはいえ、人材育成研修を企画するのは時間と手間がかかるため、研修担当者には大きな負担がかかるでしょう。研修の質が低ければ、期待していた効果が薄れてしまいます。研修会社に依頼すれば、自社に合わせたプログラムを作成でき、より効果的な人材育成研修の実施が可能です。

キーセッションでは貴社のご要望をお伺いしたうえで、最適な研修会社をご紹介します。

相談は無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

人材育成研修のおすすめ研修会社25選

人材育成研修のおすすめ研修会社25選