「コミュニケーション研修とは?」「コミュニケーション研修は意味ない?」といった風にお悩みの方も多いのではないでしょうか。

コミュニケーション能力はさまざまな職種でも使える汎用性の高いスキルです。コミュニケーション研修を実施すれば、数多くのメリットが得られるでしょう。

この記事では、コミュニケーション研修とは何かや、研修の目的、実施するメリットなどを紹介します。

コミュニケーション研修の実施を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

この記事でわかること

- コミュニケーション研修の必要性

- コミュニケーション研修で得られること

- コミュニケーション研修を成功させるコツ

キーセッションでは、貴社にぴったりなコミュニケーション研修を、豊富な提携会社からご提案します。無料で相談が可能なので、ぜひご検討ください。

コミュニケーション研修におすすめの会社28選!失敗しない選び方も解説

目次 [ 非表示 ]

- コミュニケーション研修とは

- コミュニケーション研修が必要な企業が抱える課題

- コミュニケーション研修の目的

- コミュニケーション研修のメリット

- コミュニケーション研修で身につくスキル5選

- コミュニケーション研修のカリキュラム事例

- コミュニケーション研修のおすすめラインナップ

- 相手を思いやり血の通ったコミュニケーションで社内活性化を図るホスピタリティ・コミュニケーション研修「ザ・ホスピタリティチーム株式会社」

- 「意見が違う人とも上手く会話ができる【アサーティブコミュニケーション実践研修】」株式会社モチベーション&コミュニケーション

- 「 アッという間にファンが増える 繁栄コミュニケーション研修」有限会社ケー・ウィッシュ

- 「【新人営業向け】業務の効率アップ!コミュニケーション研修」株式会社PDCAの学校

- 「ホスピタリティあふれる顧客対応コミュニケーション研修」株式会社ノビテク

- 「オンラインの打合せ・商談でワンランク上の画面越しコミュニケーション術研修」株式会社かんき出版

- 「シゴト体験ビジネスゲーム型コミュニケーション研修」株式会社ノビテク

- 立場・年代別に必要なコミュニケーション研修

- コミュニケーション研修を選ぶ際に意識する5つのポイント

- コミュニケーション研修を成功させるコツ

- コミュニケーション研修についてよくある質問

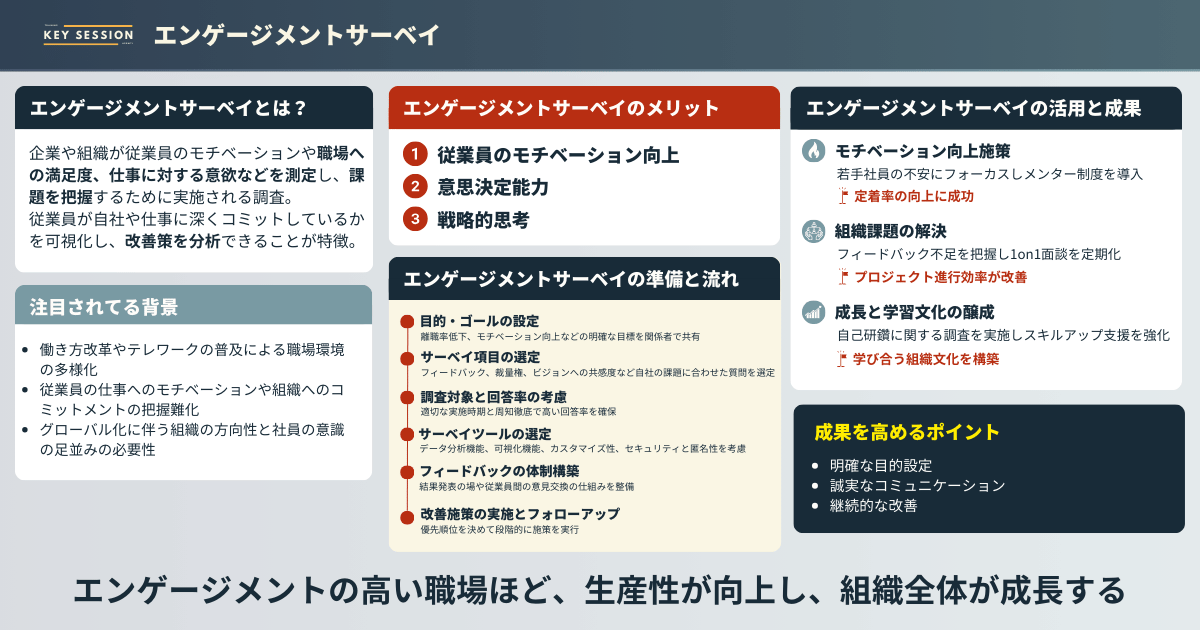

コミュニケーション研修とは

コミュニケーション研修とは、社内で発生するコミュニケーションを正しく交わすための研修です。コミュニケーションスキルは新卒から役員社員に至るまで身につけておきたい能力の一つになります。

業務内外で行われるコミュニケーションで間違いや勘違いを起こさないよう、正しいコミュニケーションのルールを学び、スキルを身に付けます。職場環境の改善や、業務上のミスの防止にもつながる重要なスキルです。

とはいえ、正しいコミュニケーションを適切に教えるのは難しいものです。コミュニケーションについて詳しい、精通している人材がいても正しく指導するのは苦労します。外部企業に研修を依頼するのがおすすめです。

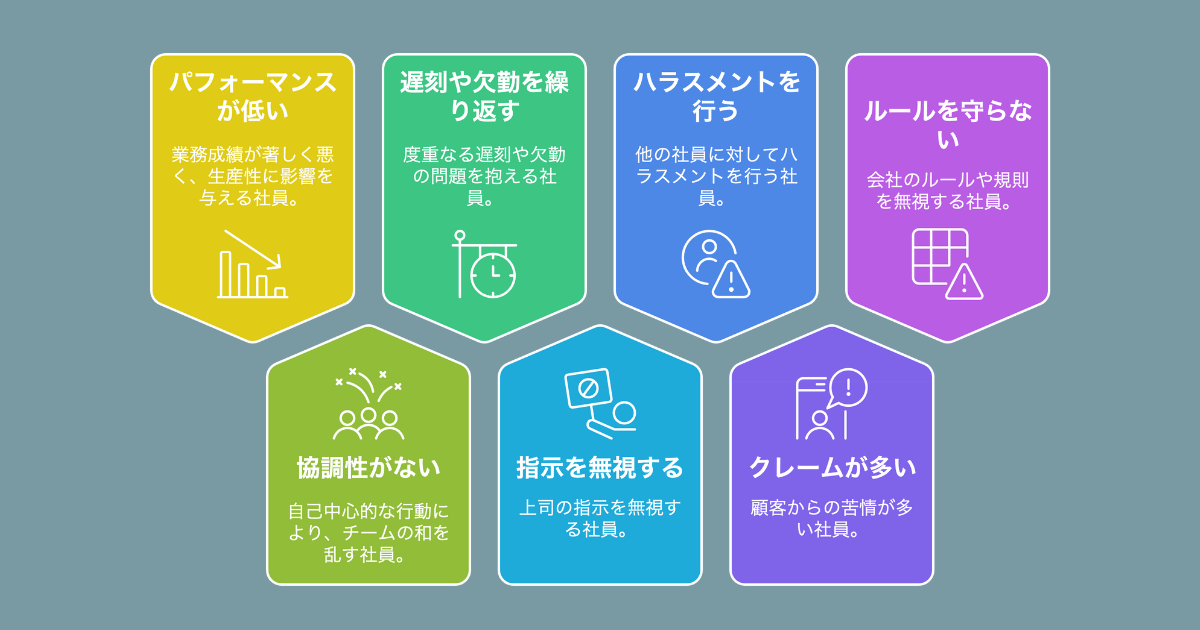

コミュニケーション研修が必要な企業が抱える課題

コミュニケーション研修が必要な企業が抱える課題は、以下が挙げられます。

- 自社の売上が向上しない

- 業務上の伝達ミスによりトラブルが発生する

- 人間関係で悩みを抱える社員が出てくる

それぞれの問題について詳しく解説します。

自社の売上が向上しない

コミュニケーション不足は、自社の売上の停滞を招きます。コミュニケーションが不足するほど、社内の情報共有がスムーズにいかず、業務の分担や進捗確認に悪影響が及ぶためです。

情報をスムーズに伝達することで、会社としての目標やビジョンの共有ができ、業務の効率化が図れます。そのために社内でのコミュニケーションは欠かせません。

業務上の伝達ミスによりトラブルが発生する

コミュニケーション不足によって業務上の伝達ミスが発生し、トラブルを招くこともあります。取引先や顧客に対する信用を失うことにもつながりかねません。

部門間、事業所間などの横のつながりが希薄である場合、同じ案件も二度手間、三度手間と時間がかかってしまうこともあるでしょう。こういった手間を取引先や顧客に与えてしまうと、会社としての信頼を失います。

人間関係で悩みを抱える社員が出てくる

コミュニケーションが不足している企業では、人間関係で悩みを抱える社員も出てきやすくなります。結果的に離職率の増加にもつながるでしょう。

上司と部下、先輩と後輩などの縦のつながりに隔たりがある、横のつながりが希薄といった場合、仕事で何かあった際に頼れる存在がいないと感じてしまいやすいです。

研修を通じて社内の風通しをよくしたり、部署内の交流を活発化したりする取り組みが欠かせません。

コミュニケーション研修の目的

コミュニケーション研修のおもな目的は以下です。

- 社内外の人間関係が良好にするため

- 業務をスムーズに進められる

- 社員のストレスを減らす

- 社内の人材育成につながる

それぞれを解説します。

社内外の人間関係が良好にするため

コミュニケーション研修の目的の1つは、社内外の人間関係や付き合いを良好にすることです

参考:日経メディカル Online『日経メディカル Onlineに登録する会員(※)に対して、「退職理由に関する意識調査」』より

日経メディカル Onlineによると退職理由の第一位は「人間関係」でした。

人間関係の維持に大きく関わるのが、日々の些細なコミュニケーションです。以下のような些細な心がけが人間関係に大きく影響します。

- 朝の挨拶が笑顔で交わされる

- 帰り際のひと声

- 成果を上げた社員へのねぎらいの言葉

コミュニケーション研修によってちょっとした言葉やしぐさ、行動を通じて相手に好印象を与え、良い関係性を築くことができます。

複雑で急速に進化するビジネス環境で、異なるコミュニケーションツール、リモートチーム、さらには複数のタイムゾーンにまたがる多文化チームなど、効果的なコミュニケーションがこれまで以上に重要かつ困難になっています。よってコミュニケーション能力はマネージャーの最も重要なスキルとなります。

《出典》 コミュニケーションスキルを向上させるためにできる8つのこと - Harvard Division of Continuing Education

業務をスムーズに進めるため

業務をスムーズに進めるのも、コミュニケーション研修の目的です。

仕事を進めるにあたってチームワークが重要です。

コミュニケーションが良い職場では、日常会話も活発であることが多く、お互いの仕事の進捗状況だけではなく、仕事の仕方や得意不得意を理解しやすくなります。

ひとりだけに負担がかかることも避けられますし、仕事でミスをしたとしても、日ごろのコミュニケーションが取れていると、相談がしやすく早期解決ができます。

社員のストレスを減らすため

社員のストレス軽減もコミュニケーション研修の狙いになります。

厚生労働省のデータによると、働く人がストレスと感じている上位に『対人関係』があります。

個人のコミュニケーション力が上がることで、人間関係が良好になり仕事に関わる人のストレスが軽減されます。

ストレス軽減は離職率の抑制にも効果を発揮する可能性があり、人材不足に悩みを抱えているときこそ研修が必要です。

自分の感情と、それが引き起こす行動を認識していれば、これらの感情と行動を管理することができます。

《出典》 心の知能指数を向上させる方法 - Harvard Division of Continuing Education

社内の人材育成につなげるため

コミュニケーション研修の目的の最後は、社内の人材育成につなげることです。

社内のコミュニケーションの良い関係性ができていると指導する側には、以下のようなメリットがあります。

- 指導内容が伝わりやすい

- 成長の度合いがわかりやすい

指導を受ける側のメリットは以下です。

- 質問がしやすい

- 相談がしやすい

人材育成に対して課題を持っている企業は少なくありません。人を育てるには、指導される側と指導する側の信頼関係も大切です。

業務だけを教える教育では、社員のモチベーションアップにはつながりにくくなりますので、十分にコミュニケーションを取りながらおこなうことで、良い人材が育ちます。

コミュニケーション研修のメリット

コミュニケーション研修で得られるメリットは以下が挙げられます。

- 社員の報・連・相スキルを伸ばせる

- 社員の質問スキルを高められる

- 社内でコミュニケーションを交わす意識が高まる

社員の報・連・相スキルを伸ばせる

コミュニケーション研修を実施すれば、社員の報・連・相スキルの向上が実現します。報・連・相はどの業務でも必須のビジネススキルです。

社内で情報共有が活性化することで効率的に業務を進められ、不正が起こりにくい環境を実現できるでしょう。コミュニケーション不足によって起こる人的ミスが少なくなり、取引先や顧客を不安にさせることも減ります。

社員の質問スキルを高められる

コミュニケーション研修を通じて、社員の質問スキルを高められます。適切なタイミングで的確な質問ができる人材ほど、業務における認識のズレが少ないでしょう。

また、自分の意見を伝える、指摘するなどのコミュニケーションが円滑に行われることで、一体となって仕事をしているという認識が強まります。社員のスキルアップにもつながりやすいです。

報告すべきこと、聞くべきことを逃さないため業務上でのミスも減ります。

社内でコミュニケーションを交わす意識が高まる

コミュニケーション研修を実施することで、社内でのコミュニケーション意識が高まります。結果として、社員同士の関係性がよくなり離職率の低下、仕事に対する充実度の向上につながるでしょう。

縦横のコミュニケーションがしっかり取れていると、仕事に対するモチベーションも上がりやすいです。悩みを相談できる人がいる、すぐに質問できる人がいることはよい企業として欠かせない条件です。

コミュニケーション研修で身につくスキル5選

コミュニケーション研修で身につくスキルは主に以下の5つです。

- 聴くスキル

- 訊くスキル

- 話すスキル

- 言葉を選ぶスキル

- ファシリテーションスキル

1.聴くスキル

コミュニケーション研修で身につくスキルの1つ目は、相手の話を聴くスキルです。

コミュニケーションが苦手な人のほとんどが「うまく話せない」という理由を挙げます。しかしながらコミュニケーションの基本は、話すことではなく聴くことです。

傾聴という言葉を聞いたことがあると思いますが、これがコミュニケーションの基本と言えます。

相手を理解したいという思いを持って聴く。そうすると相手の言葉だけではなく、話している表情、しぐさ、声のトーンなどにも注意を向けるようになり、相槌が上手くなり、相手が気持ちよく話せる雰囲気を作ることができます。

2.訊くスキル

コミュニケーション研修で身につくスキルの2つ目は、『訊く』スキルです。質問力と置き換えても良いかもしれません。

相槌を打つだけではなく、話を広げるために相手から言葉を引き出すためのスキルです。

訊くスキルを持っていると、悩みを抱えているような同僚や後輩に対してのコミュニケーションに特に役立ちます。言いにくいことや、まだ頭の中で整理しきれていないことを話そうとするときに、適切な質問を投げかけることで、相手は話しやすくなるからです。

3.話すスキル

コミュニケーション研修で身につくスキルの3つ目は、話すスキルです。言いたいことを端的にわかりやすく伝える能力を身に着けます。

このスキルを求めている人は非常に多いです。相手の心を鷲掴みにする話し方を身につけるとコミュニケーションは楽しくなります。

また話す際には、以下の要素に気をつけることで印象が良くなり話を聞いてもらいやすくなります。

- 話すスピード

- 声の大きさ

- 姿勢

- 視線

4.言葉を選ぶスキル

コミュニケーション研修で身につくスキルの4つ目は、言葉選びの能力です。

コミュニケーション上手な人は、言葉を操るのがとても上手です。難しい言葉を知っているのではなく、状況に応じた適切な言葉使いができます。

相手の年齢や職業、立場に合わせた言葉を使うことで、話は伝わりやすくなります。そのうえ、相手に「自分を理解してくれている」と感じてもらいやすくなり、より密なコミュニケーションが取りやすくなるでしょう。

また、過度に尊敬語や謙譲語などを使うと、人との距離は縮まりにくくなります。相手のタイプにあった適度な敬語を使えるのがベターです。

5.ファシリテーションスキル

コミュニケーション研修で身につく最後のスキルが、ファシリテーションスキルです。ファシリテーションスキルとは、会議などで参加者の意見を引き出し、議論を活発化させるスキルのことです。

会議に参加しているメンバーから意見を引き出し、有意義な話し合いの場を作り出せるようになるとスムーズに業務が行えるようになります。

また、会議などで自分の意見を伝えたい時にも重要なスキルでしょう。複数の人の意見を促し、まとめ上げるスキルは会議だけでなくさまざまな現場で役立ちます。

コミュニケーション研修のカリキュラム事例

2日間のコミュニケーション研修カリキュラム例をご紹介します。

- 1日目で基礎的なスキルを磨く

- 2日目で状況別のコミュニケーションスキルを磨く

1日目で基礎的なスキルを磨く

研修初日は自分のコミュニケーションの特徴を知ることが重要です。グループワークの中でコミュニケーションに必要な「聴く・話す」の力を養います。

「聞く」「聴く」「訊く」の違いや傾聴スキル、質問力の向上方法を学びます。また、コミュニケーションの重要性を学び、基本的なビジネスマナーを身につけます。

2日目で状況別のコミュニケーションスキルを磨く

研修2日目は、状況別に最適なコミュニケーションをとる訓練を実施します。オンラインや会議などシーン別の会話やメッセージを伝える際のコツを詳細に学んでいきます。

伝わる話し方のポイントや文章の組み立て方、対面とオンラインでのコミュニケーションの違いなど。状況ごとに具体的なコミュニケーション方法を学ぶことで、どのようなシーンでも円滑にコミュニケーションが取れるようになるでしょう。

コミュニケーション研修のおすすめラインナップ

ここでは、キーセッションが扱うおすすめのコミュニケーション研修のラインナップを紹介します。

相手を思いやり血の通ったコミュニケーションで社内活性化を図るホスピタリティ・コミュニケーション研修「ザ・ホスピタリティチーム株式会社」

この研修では、職場の人間関係を向上させ、社員どうしが協力して付加価値を生み出せる環境を作るコミュニケーションスキルを学びます。

ロールプレイングやワークショップを通じ、ホスピタリティとコミュニケーションスキルを習得していきます。職場で人の好き・嫌いを作らないようにする方法や、相手の価値観や多様性を受け入れる方法など、他者と関わるときに重要なことを学べます。

ホスピタリティ・コミュニケーション研修を受講した方からは、「すべてが自分次第ということが印象に残った」といった声が上がっています。職場でうまく付き合えない人がいると、相手が悪者のように感じられますが、その人にも固有の価値観があります。自分に合わせるよう相手に求めるのではなく、自分がどのように付き合えば良いのかという発想を持てるようになるのが、本研修の大きな効果です。

ザ・ホスピタリティチーム株式会社は、サービス業を中心に現場教育を行ってきた研修会社です。コミュニケーションが最重要とも言えるサービス業を知り尽くした会社なので、コミュニケーション研修はすぐに使える実践的な内容が満載です。

【人間関係の悩みを解決し社内活性化を図る】ホスピタリティ・コミュニケーション研修

社内にホスピタリティマインドを根付かせ、思いやりと気配りに基づく効果的なコミュニケーションで信頼関係と心理的安全性を構築。部門間連携を強化し、主体的に動ける社員へ導くことで、共創力アップ・離職率低減・顧客満足度向上や新規プロジェクト推進にも貢献する実践型研修。

「意見が違う人とも上手く会話ができる【アサーティブコミュニケーション実践研修】」株式会社モチベーション&コミュニケーション

職場内でいつも意見がぶつかってしまう人、話しかけづらく苦手だと感じる人はいませんか。そんな人との会話で疲れたり、話すのが億劫になったりして自分の意見を我慢してしまうと、ストレスは溜まる一方です。

この課題を解決するには、自分自身のコミュニケーション方法を見直すのが一番の近道です。本研修で学ぶ「アサーティブコミュニケーション」とは、相手に配慮しながら自分の主張を伝えるノウハウです。

適切なタイミングや言葉で意見を交わすことができれば、意思の疎通がスムーズになり、円滑な人間関係構築につながります。普段何気なく行っているコミュニケーションの取り方を客観的に見直し、意見が異なる人とも上手に会話を進める方法を学びます。

株式会社モチベーション&コミュニケーションは、「人生にイノベーションを」という理念のもと、全国各地で社会人の学びの場を提供しています。心理学やカウンセラー資格を持つプロの講師が、コミュニケーション全般の課題解決に尽力します。

良質なコミュニケーションが取れれば人間関係はもっと良くなり、相手を知る努力や言葉の裏にある心を感じ取る力はさらに高まります。それが結果として企業の信頼度を高め、より良い職場づくりにつながるのです。組織に、自分自身にイノベーションを起こせる人材育成のお手伝いをいたします。

意見が違う人とも上手く会話ができる【アサーティブコミュニケーション実践研修】

意見の食い違いで生じる対話の摩擦やストレスを、アイメッセージやDESC法を用いた実践ワークで解消し、職場やプライベートで異なる価値観を持つ相手とも柔軟かつ自信を持って会話できるスキルを身につけ、対人関係の質を向上させ他者に左右されない主体的なコミュニケーションを実現します。

「 アッという間にファンが増える 繁栄コミュニケーション研修」有限会社ケー・ウィッシュ

有限会社ケー・ウィッシュが提供する「アッという間にファンが増える 繁栄コミュニケーション研修」は、個人の内面から変革を促し、プラスのエネルギーで人間関係を豊かにするためのプログラムです。

対人関係での悩みを抱え、日々の仕事や人生をより楽しく、ストレスフリーで送りたいと考える方に最適な研修です。この研修では、単なるテクニックに留まらず、自分自身との対話(セルフコミュニケーション)を通じて、自然体で人と接する方法を学びます。

研修内容は多岐にわたり、直観力を鍛えるゲームや感情と意識レベルの管理法、さらには声紋個性分析を利用した深い自己理解に至るまで、参加者一人ひとりの内面を深掘りします。講師の桑名涼子氏は、パーソナリティとしての豊富な経験を活かし、話術によって個人の内面が如何に影響を与えるかを示し、実用的なコミュニケーションスキルを提供します。

参加者は、この研修を通じて「自分が変われば相手が変わる」という理念を体験し、自信を持って人と接する力を身につけることができます。過去の受講者からは、「言葉の周波数の話が興味深かった」「振り回されていた自分が変わった」という声も多数寄せられています。この研修は、仕事だけでなくプライベートにおいても人生を豊かにするための一歩となるでしょう。

「【新人営業向け】業務の効率アップ!コミュニケーション研修」株式会社PDCAの学校

営業として必要な顧客対応力、プレゼン力、ヒアリング力をロールプレイングやグループワークを通して実践的に養います。また、社内外のコミュニケーションを円滑にする会話力や、営業の業務効率アップのノウハウもあわせて学べる、営業職に特化した内容です。

とはいえ、研修で学んだことを実際の現場で活用しなければ意味がありません。研修終了後も職場で継続して取り組めるよう、学びを習慣化できるフォロー研修や、貴社のOJTと研修を統合させた育成計画を一緒に考えます。

新人営業職が一日でも早く戦力となることを目指して、どんな経験からも学び、自ら成長する人材の育成をバックアップします。

株式会社PDCAの学校は、「人生の大部分を費やす仕事に、楽しく充実感を持って取り組む社会人を増やしたい」との思いから、仕事に悩みを持つ人の手助けをし、働く喜びを感じられる職場づくりの手助けを行っています。

営業職として数多く達成感や挫折を味わい、後進の育成にも力を入れてきた講師が、その経験をもとにセールスに必要な力について総合的にお伝えします。実際の商談や交渉の場に近いワークや、他社の営業職と交流できる集合型研修を通して、個人と組織がともに成長する機会を創出します。

新入社員の営業スキル向上を目指し、実践的なトレーニングとOJTを通じて、業務効率やコミュニケーション力、提案力を強化します。離職率の改善やモチベーション維持にも効果的です。

「ホスピタリティあふれる顧客対応コミュニケーション研修」株式会社ノビテク

社外の人、特にお客様と良い関係性を築くことは、ビジネスの場で欠かせないスキルの一つです。

本研修では、ホスピタリティの高い対応に欠かせない、挨拶・表情・身だしなみといった基本項目はもちろん、立ち居振る舞いや言葉遣い、相手に安心感を与える聞き方・話し方まで、お客様との良好なコミュニケーションに役立つ要素を網羅的に学べます。講義だけでなく様々なワークを取り入れ、「実際にやってみる」ことを通して自分の得意・不得意分野を知り、繰り返し練習することで実践において力を発揮できる状態を目指します。

株式会社ノビテクは、1,100以上の企業に研修を実施してきた実績をもとに、それぞれの現場や社員が持つ悩みに即した最適なカリキュラムをご提案しています。現状に課題を感じている組織や個人は、その多くが「課題は把握しているが、どうすればいいかわからない」状態にあります。それを打破するために、研修を通して基本的な考え方ややり方を学び、上手く物事が進むためのきっかけ作りをします。

やり方がわかれば行動が起き、行動はやがて成果につながり、成果が見えれば社員は仕事にやりがいを感じるようになります。その循環によって、企業も社員も良い方向へ成長できるのです。

「オンラインの打合せ・商談でワンランク上の画面越しコミュニケーション術研修」株式会社かんき出版

新型コロナウィルスの影響で、対面型を避け、オンラインで商談や打ち合わせを行う機会が増加しました。

とはいえ、コロナ対策で急遽オンラインに切り替えを余儀なくされたため、多くの企業では従業員に正しいやり方を教えられていないのが現状です。

そのため、従来の対面型と同じコミュニケーションの取り方では「伝わらない」「進まない」「成果がでない」といった問題が起こっています。

この研修で、オンラインの打合せ・商談でも話を活性化させ、相手に正しく伝わるようになるノウハウとコツを習得しましょう。画面越し特有のコミュニケーションスキルは、これからの時代に必須のスキルです。

株式会社かんき出版は、目先の戦力UPで短期的な成果をあげるだけではなく、人・人間・個人まで下りた視点で長期的な企業価値へつなげる【真の戦力】を育成するための研修を提供しています。

ビジネス書・自己啓発書に特化した出版社ならではの著者ネットワークを活かし、クオリティの高い研修カリキュラムを提供します。

オンラインの打合せ・商談でワンランク上の画面越しコミュニケーション術研修

最適な環境設定や“映え”ポイント、感情共有技法、画面共有活用法などを学び、リモート商談や会議を活性化し成果を上げるノウハウを習得し、企業価値向上にもつなげます。

「シゴト体験ビジネスゲーム型コミュニケーション研修」株式会社ノビテク

架空の会社に入社し、売上1位を目指すビジネスシミュレーションゲームを通して、チームづくりやリーダーシップの発揮、メンバーとのコミュニケーション方法を学びます。

売上を伸ばすには競争だけでなく社内の協力関係が欠かせないことや、トライ&エラーを繰り返しながら振り返りと戦略を立てることの重要性を体感できる内容です。

また、ビジネスの現場で起こりうるトラブルもゲーム内に散りばめられているため、会社経営の全体像の把握にも役立ちます。思わず夢中になるゲーム型研修は、学習効果が高く、現場に役立つスキルを身につけるのに最適です。

株式会社ノビテクは、社員の自信を引き出し、前向きな行動へとつなげる研修を多数実施しています。中でも、つい没頭してしまう世界観を持った「体感ゲーム型」の研修は、ノビテクならではのカリキュラムです。

ビジネスゲーム内のアクティビティを通して、受講者の「楽しそう!やってみたい!」という気持ちを刺激し、自発的な行動や発言を促します。研修での体験と学びが自信の源となり、実際の現場で周囲の人と協力し合う・状況をよく観察する・相手の気持ちに配慮しながら自分の意見を伝えるといった、ビジネスで重要な「人間力」が育ちます。

体感型のビジネスゲームを通じて、現場で役立つスキルやマインドを楽しく習得。シミュレーションと反復演習で、時間管理やG-PDCA、役割期待の理解まで実践的に身につきます。

立場・年代別に必要なコミュニケーション研修

以下の3つのグループに分けて、立場・年代別に必要なコミュニケーション研修の内容を紹介します。

- 新人を対象にした研修

- 中堅社員を対象にした研修

- 管理職を対象にした研修

コミュニケーション研修といっても、社員全員で同じ内容を行うよりは、属性にあったコミュニケーションスキルを身につけるのが大切です。

新人を対象にした研修

新卒で入社した社員は、まだ学生気分が抜けきらないことも多く、社会人としての基本的なコミュニケーションを研修で学ぶとよいでしょう。同級生やせいぜい1~2つ上の先輩としか関わっていないことも多く、ビジネスにおけるコミュニケーションスキルを身につける必要があります。

若い年代は学生自体からスマホやSNSが身近な存在で、コミュニケーションに対して、効率化を求めている傾向があります。対面の会話はもちろんですが、メールや電話での話し方、聴き方などの基本をしっかり理解できる内容がおすすめです。

中堅社員を対象にした研修

中堅社員には、新人時代よりも訊く能力と話す能力を伸ばすような内容で、コミュニケーション研修を実施しましょう。

臨機応変な対応、相手を不快にしない交渉術など、実践的な内容をおすすめします。また、新人社員と上司との間に入ることも多くなりますので、後輩との関わり方、上司との関わり方も改めて学ぶのもよいでしょう。

中堅社員は責任のある商談や重要なプロジェクト、新人教育を任せられることもあり、より高いコミュニケーション能力が求められます。

管理職を対象にした研修

管理職対象のコミュニケーション研修には、部下ひとりひとりの特性を見抜き、その人に合った指導をするための関わり方を重視した内容が必要です。

聴く、訊く、話す、言葉、どのスキルもまんべんなく向上する総合的な内容がおすすめです。

管理職は部下のやる気を引き出し、業績に反映させるための能力が期待されます。

チームをまとめるために、効率よく部下の話を聴きまとめ、会社側の意向を伝え動いてもらえるようなカリキュラムが求められます。

コミュニケーション研修を選ぶ際に意識する5つのポイント

コミュニケーション研修で意識するべきポイントは以下の5つです。

- 専門性の高い講師に依頼する

- 求める結果に沿った研修内容か確認する

- 実践的な内容を盛り込んだ研修に絞る

- 社員のモチベーションが継続がしやすい内容か確認する

- 適切な人数の研修に絞る

1.専門性の高い講師に依頼する

専門性が高く実績のある講師から学ぶことで、わかりやすく効果が高い研修となります。企業研修をおこなっている講師全員がコミュニケーション研修の実績方法とは限りません。

社内の研修担当者が勉強をして講師を務めるのも良いですが、外部から講師を招くことで外の風を入れるきっかけにもなります。効果を優先するのであれば、専門性の高い外部講師を探してみましょう。

2.求める結果に沿った研修内容か確認する

求める内容に即した研修を選ぶことで、カリキュラムを立てやすくなります。研修を企画するとき、目的と結果が必ずあるはずです。

何度研修をおこなっても効果が薄いと感じているとしたら、求める結果が曖昧な可能性があります。まずは社内のメンバーにどんな状態になってほしいかを明確に言語化することが大切です。

講師と事前に打ち合わせをして、今抱えている課題と期待する結果を伝えるようにしましょう。

3.実践的な内容を盛り込んだ研修に絞る

研修は講師が一方的に話すだけのものではなく、個人ワークやグループワーク、ロールプレイなどがあるとより効果が高まります。

座学だけよりも、グループワークなどを通してアウトプットすることで、理解が深まります。とくにコミュニケーションはシチュエーションが毎回異なるため、実践で経験を積むことが大切です。

また、実践形式の研修は個人のコミュニケーションの癖もわかり、改善点も見つけやすくなります。

4.社員のモチベーションが継続がしやすい内容か確認する

社員のモチベーションを維持できる内容かどうかもチェックしてください。研修は1度おこなえばよいものではありません。

学んだ内容を実践すると、必ず疑問や課題が出てきます。フィードバックができるように定期的に開催するのがポイントです。また、インプットとアウトプットをバランスよくできる研修で、社員のモチベーションと集中力をキープさせることも大切。

コミュニケーションに苦手意識を持っている社員が多い場合は、特に何度も研修を受け聴くこと、話すことに慣れる機会を作るようにしましょう。

5.適切な人数の研修に絞る

研修を受ける対象者を絞ることで、必要な知識を同じ立場の人たちで共有することができます。コミュニケーションスキルは、年代や立場により違いがあります。

また、研修の人数も重要なポイントです。

あまり人数が多いと、一方的な内容になりやすく、実践形式がしにくくなります。

社員の人数によっては、同じ内容を何度かに分けて実施する事が効果的です。

コミュニケーション研修を成功させるコツ

コミュニケーション研修を成功させるコツは以下の3つです。

- コミュニケーション研修会社に具体的な依頼内容を伝える

- コミュニケーション研修の目標を明確化する

- コミュニケーション研修で変化した社員の姿をイメージする

コミュニケーション研修会社に具体的な依頼内容を伝える

研修の効果を最大化するために、現状の課題と理想の状態を具体的に伝えてください。

そのうえで、実践的な内容を研修会社にリクエストしましょう。講義では情報を得るだけです。知識として定着させるためには行動と実践が必要なため、行動につながりにくい内容では効果が期待できません。

具体的なワークや研修の流れまで検討することで、精度の高い研修を実施できるでしょう。

コミュニケーション研修の目標を明確化する

コミュニケーション研修を成功させる上で、目標の明確化は不可欠です。目標が明確になることで参加者全員の意識統一が可能になり、研修の密度も高まるでしょう。

研修では実際にある課題の解決を目標に現場の声に沿った内容にします。

研修担当者と現場の社員との間に課題や目標の差があるケースが多くみられます。

どのような課題を解決するために、どのようなスキルアップを目指すことが必要なのかを具体的に掲げることが大切です。

コミュニケーション研修で変化した社員の姿をイメージする

コミュニケーション研修で受講社員がどのように変化するのかイメージしておくのも重要です。研修を通じた社員の変化は、研修の成功度合いを判定する一つの指標になります。

たとえば、会議で毎回社員から改善点の提案が出て、議論が活発化するといったイメージです。具体的に日々の業務での理想のイメージを解像度高く持っておくと、研修会社もカリキュラムを組み立てやすくなります。

コミュニケーション研修についてよくある質問

ここからは、コミュニケーション研修についてよくある以下の2つの質問に回答します。

- コミュニケーション研修の効果はどう測定する?

- コミュニケーション研修で必要な費用は?

- Q. コミュニケーション研修の効果はどう測定する?

人間関係は、人の感情や考えが複雑に行き交うために数値化が難しく、研修効果が測りにくいと思う方は多いです。

それを防ぐために、職場のコミュニケーション課題をどこまで解決するか、しっかりゴールを決めましょう。「笑顔で挨拶をし合う部署」「朝礼で活発に意見交換できる雰囲気」などです。

研修会社の中には、社員アンケートなどで効果の持続度合いを測定するところもありますので、事前に打ち合わせてみると良いです。

- Q. コミュニケーション研修で必要な費用は?

コミュニケーション研修で必要な費用は、社内研修・外部研修・eラーニングでそれぞれ異なります。費用や目標、カリキュラムに応じて選択してください。

- 社内研修:1日あたり200,000~500,000円

- 外部研修:1日あたり18,000~30,000円/人

- eラーニング:月定額や年間契約などプランによって変動します。

eラーニングの場合、社内研修に比べて費用を安く抑えられるメリットがあります。

コミュニケーション研修におすすめの会社28選!失敗しない選び方も解説

コミュニケーション研修におすすめの会社28選!失敗しない選び方も解説