「仕事の進め方研修を実施するとどんな効果があるの?」「おすすめの仕事の進め方研修を知りたい」

このような疑問を抱えている経営者や人事担当者も多いのではないでしょうか。

この記事では、仕事の進め方研修の効果やカリキュラム例、おすすめの仕事の進め方研修について紹介していきます。仕事の進め方研修の実施を検討している方は、ぜひご一読ください。

この記事でわかること

- 仕事の進め方研修の効果

- 仕事の進め方研修のカリキュラム例

- おすすめの仕事の進め方研修

仕事の進め方研修を実施することで、業務が効率化され、生産性が向上する効果が期待できます。ただし、その成果を出すためには、研修の内容が重要です。そのため、外部の研修会社に依頼して、仕事を効率的に進めるノウハウを教わるのがおすすめです。

キーセッションでは、複数の研修会社から、貴社の目的や予算に応じて最適な研修会社をご提案します。相談は無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

仕事の進め方研修とは

仕事の進め方研修とは、仕事を効率的に進めるための考え方やスキルを学ぶ研修です。

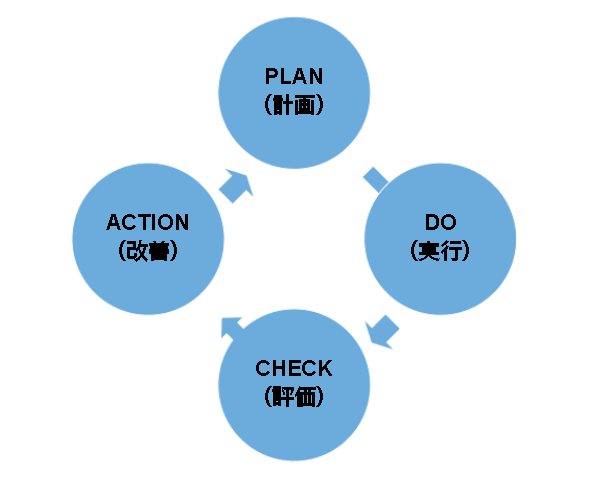

仕事の進め方研修では、PDCAサイクルの回し方や、従業員同士での円滑なコミュニケーションの取り方などを学びます。これらのスキルを学び身につけることで、効率的に仕事を進められます。

「職場での時間の無駄遣いが目立つ」「部署内において仕事の質のバラつきが気になる」と感じる企業では、ぜひ受講してほしい研修の一つです。

仕事の進め方研修の重要性

現代において、仕事の進め方研修を実施して効率的に仕事を遂行することは非常に重要です。

昨今ではさまざまな企業において、人手不足が叫ばれるようになりました。働き手が少ない中でこれまで通りの成果を出すためには、仕事を効率化して生産性を上げなければなりません。

しかし、日々せわしく業務をこなす中で、仕事を効率化するノウハウを能動的に学ぶことは難しいものです。そのような場合に有効なのが、仕事の進め方研修の実施です。

研修を通じ、プロから短時間でノウハウを学べば、合理的に仕事を進めるスキルを習得できます。

仕事の進め方研修の目的・効果

仕事の進め方研修の目的・効果は以下の3点です。

- 業務の生産性が向上する

- 従業員の自主性が高まる

- 職場でのコミュニケーションが円滑になる

それぞれ解説していきます。

業務の生産性が向上する

仕事の進め方研修を実施する大きな目的の一つは、業務の生産性向上です。

研修でタイムマネジメントスキルやPDCAサイクルの回し方を学べば、時間管理と優先順位のつけ方が上達します。

仕事の目標設定やスケジューリングが的確になり、複数のタスクを合理的に進められます。また、振り返りの習慣が身につくことで、うまくいった点・いかなかった点を常に精査し、能率的に業務の進め方をアップデートできるでしょう。

仕事の進め方研修で個々がノウハウを身につけ職場で実践すれば、それぞれの担当業務が効率化されるばかりでなく、部署全体の生産性も向上します。各部署の生産性が高まることで、ひいては企業全体としての業績アップも期待できます。

従業員の自主性が高まる

仕事の進め方研修を実施することで、従業員の自主性を高める効果も期待できます。

個々が仕事の進め方を工夫するようになると、業務をスムーズに進行可能です。その結果、仕事に対するモチベーションが上がり、自分自身で判断して能動的に行動する傾向が高まります。

従来行っていた仕事を短時間でこなせるようになれば、時間にゆとりが生まれるでしょう。その余った時間で、これまで行っていなかった他の業務を任せられ、従業員の視野を広げることにもつながります。

職場でのコミュニケーションが円滑になる

仕事の進め方研修を実施することで、職場でのコミュニケーションが生まれやすくなる効果も期待できます。

仕事の進め方研修では、業務を円滑に進行するための対話の手法を学びます。スキルを実践することで社内での意思疎通が図りやすくなり、相互理解が可能です。

また、業務の生産性向上により、個々の仕事に余裕が生まれることもコミュニケーションの活性化につながります。

たとえば、仕事のスケジュールがタイトだと、周囲のことにまでなかなか気が回らないものです。しかし、本研修で身につけたノウハウを活かし、業務にバッファができれば、周囲を気づかうゆとりが生まれます。

結果、上司への効果的な報告・連絡・相談の仕方や、部下へのわかりやすい指示の出し方にまで配慮ができるようになります。対話が良好に進み、職場の雰囲気がよくなることで、従業員の離職を防ぐ効果まで期待できるのも大きなメリットです。

仕事の進め方研修のカリキュラム例

仕事の進め方研修のカリキュラム例は、以下の通りです。ここでは、2つのカリキュラム例を紹介します。

1.「【若手社員向け】仕事の進め方研修」のカリキュラム例

| テーマ | 研修内容 |

|---|---|

| 1.オリエンテーション | 【講義】ねらいの共有 【演習】自己紹介(アイスブレイク) |

| 2.周囲から期待されている役割 | 【講義】役割と役割行動の一致/不一致 【演習】周囲から期待されている役割を考える ※会社からの期待・上司からの期待・後輩からの期待・お客様からの期待・自分からの期待 |

| 3.仕事体感演習① | 【演習】ストロータワーゲーム ※計画なく実行することで完成できないことを体感する 【演習】ストロータワーゲーム振り返り ※役割分担の重要性を理解する |

| 4.PDCAとタイムマネジメント | 【講義・演習】タイムマネジメントと仕事の進め方(PDCAマネジメントサイクル) ※PDCAサイクルとは ※仕事と納期、仕事はP(計画)が5割 【講義・演習】PDCAとタイムマネジメントの関係 ※時間は有限、時間はコスト、時間の使い方のポイントと使い方のコツ 【演習】自分自身の典型的な一週間のタイムスケジュールの振り返り ※振り返りの視点/業務の優先順位づけ、業務への取り組み方等 |

| 5.仕事体感演習② | 【演習】ストロータワーゲーム(再挑戦) ※学習内容を実践し、タイムマネジメント・PDCA・チームワークの重要性を体感理解する ※経験の振り返りと共有・検討(1回目と比較して、改善した点・よかった点・もっと工夫できた点をチェック) |

| 6.自己育成プラン作成と行動宣言 | 【演習】自己成長するためのアクションプランを作成する ※会社、上司、後輩、お客様からの期待を考慮する ※自分自身の理想の姿をイメージする 【演習】アクションプランの行動宣言 【講義】質疑応答とまとめ |

2.「段取り上手は仕事上手!仕事の進め方研修」の研修内容

| テーマ | 研修内容 |

|---|---|

| 1.段取り上手=仕事上手 | 1)朝15分の使い方で一日が決まる 2)◯◯から逆算して考える思考法 |

| 2.よい指示の受け方、悪い指示の受け方 | 1)上司の指示を的確に理解する3つのポイント 2)やってはいけない指示の受け方 |

| 3.できる人の報連相、できない人の報連相 | 1)できる人は◯◯報告を欠かさない 2)できない人がやりがちな報告とは? |

| 4.タイムマネジメントの基礎 | 1)スケジュールを「見える化」する 2)◯◯◯◯をもたせて突発事項にも対応できるようにする |

| 5.質の高い仕事を進めるコツ | 1)緊急度と重要度の2軸で優先順位をつける 2)30秒の振り返り・内省の時間をつくろう |

おすすめの仕事の進め方研修

おすすめの仕事の進め方研修は、下記の2つです。

- 若手社員(入社1年目~3年目)のための仕事の進め方研修

- 段取り上手は仕事上手!仕事の進め方研修

それぞれの研修の内容について紹介します。

「若手社員(入社1年目~3年目)のための仕事の進め方研修」株式会社ノビテク

株式会社ノビテクでは、「若手社員(入社1年目~3年目)のための仕事の進め方研修」を実施しています。

若手社員に対し企業が抱える課題の一つとして、「自分の業務の前後が見えていない」ことが挙げられます。これは、若手社員自身がチームや組織から期待されている役割を理解していないために起こる問題です。

本研修では仕事体感ゲームを通じ、自らが組織で果たすべき役割を明らかにし、計画性をもって物事にあたる重要性を学びます。PDCAやタイムマネジメントの概念もあわせて解説し、優先順位を決めて効率よく仕事を進められるようレクチャーします。

研修期間は1日です。

「段取り上手は仕事上手!仕事の進め方研修」株式会社モチベーション&コミュニケーション

株式会社モチベーション&コミュニケーションでは、「段取り上手は仕事上手!仕事の進め方研修」を実施しています。

タスクの優先順位づけが不得意であると、仕事の段取りが悪化し、業務の遅延が発生しがちです。また、コミュニケーションスキルの不足から社内の意思疎通が滞ることで、業務の生産性に悪影響を及ぼす可能性があります。

仕事の基礎能力が未熟な新入社員や内定者の場合は、とくにその兆候が顕著です。

本研修では、仕事の進め方の基本をレクチャーし、効果的な報告・連絡・相談の仕方を実践形式で学びます。仕事の段取りのコツや、コミュニケーションの質を上げる手法を学ぶことで、仕事の生産性アップを狙います。

新入社員・若手社員・中堅社員・若手管理職など、幅広いポジションに向けた内容調整も可能です。

仕事の進め方研修の対象者

仕事の進め方研修の対象者は、下記の通りです。

- 内定者や新卒、中途採用など新たに入社する社員

- 入社2~3年目の若手社員

- 将来のリーダー候補の中堅社員

- 進捗管理や労務管理などの仕事が増える管理職

新入社員や若手社員はもちろん、上司やリーダーのような立場の社員も、仕事の進め方で悩みを抱えることが多いものです。これらの幅広い年齢・役割の社員に対して、仕事の進め方研修は有効です。

仕事の進め方研修を実施する際のポイント

仕事の進め方研修を実施する際のポイントは、以下の3つです。

- 研修の対象者に沿った内容にする

- ケーススタディやビジネスゲームを盛り込む

- 職場で実践するためのアクションプランを立てる

それぞれのポイントを紹介します。

研修の対象者に沿った内容にする

仕事の進め方研修を実施する上では、研修の対象者に沿った内容にすることがポイントです。

仕事の進め方に関する課題は社員の年次や役職によって異なるため、それぞれの業務実態に合わせた内容を実施しましょう。たとえば、以下のような研修内容に設定するのがおすすめです。

| 研修対象者 | 研修内容 |

|---|---|

| 新入社員 | ●「報連相」はなぜ必要なのか ● 慌てず仕事に取り組むための時間管理術 ● 計画、実行、評価、改善(PDCA)の重要性 |

| 中堅社員 | ● 仕事のスピードアップと優先順位のつけ方 ● 後輩への適切な指示の出し方 ● 職場で起こりがちなミスやトラブル予防法 |

| リーダー・管理職 | ● 部下に信頼されるコミュニケーション術 ● トラブル発生時の適切な対処方法 ● チームを目標達成に導く方法 |

社員が抱える課題がわからない場合は、事前にアンケートやヒアリングで抽出するのがおすすめです。しっかりと課題に沿った研修を実施することで、その課題を解決でき、業務の効率化や生産性の向上へとつながります。

ケーススタディやビジネスゲームを盛り込む

仕事の進め方研修では、ケーススタディやビジネスゲームを盛り込むこともおすすめです。

座学だけでは、知識は定着しづらいものです。実践することでこそスキルは身につきやすくなるため、演習形式の研修には大きなメリットがあります。

たとえば、自社の業種に合ったケーススタディを通じ、日常業務と重ねて考えやすくすることで、多くの気づきを促します。

また、業務進行を仮想体験できるビジネスゲームを通し、計画を立てる必要性や、チームメンバーで連携する重要性について楽しみながら学ぶのも有効です。業務経験が浅い新入社員の場合はとくに、ビジネスゲーム自体が貴重な体験となり、実際の業務に活かせます。

職場で実践するためのアクションプランを立てる

職場で実践するためのアクションプランを立てることも、仕事の進め方研修を実施する際のポイントです。

研修で得た学びや、自分自身の業務を振り返って気づいた改善点は、実際の現場で活用できてはじめて意味があります。そのためには、具体的なアクションプランが欠かせません。

受講者自身が行動計画を練ることで業務に活かしやすくなり、より研修の効果が発揮されます。自主的に行動することでモチベーションも向上し、行動変容も期待できます。

具体的なアクションプランがあることで、上司が研修後のフィードバックをしやすくなるのもメリットです。

仕事の進め方研修についてよくある質問

仕事の進め方研修についてよくある質問は、以下の3つです。

- 仕事の進め方研修はいつ頃実施するのがいいですか?

- 短期間で受講できる仕事の進め方研修はありますか?

- 仕事の進め方研修で従業員の自主性も改善されますか?

それぞれの質問とその回答を紹介していきます。

仕事の進め方研修はいつ頃実施するのがいいですか?

研修の適切な実施時期は、研修の対象者によって異なります。

新入社員に対しては、入社して間もないタイミングと、半年ほど経過したあとの2回実施することが望ましいです。1回目では基礎的知識を学び、2回目では半年の業務経験を通じて感じた課題に対し、フォロー可能な内容にすることをおすすめします。

中堅社員や管理職については、入社3~5年目や管理職1~2年目などと年次を区切り、合同で研修を実施すると効果的です。キャリアの近い者同士で悩みを相談し合えれば、社員のメンタル面の安定も期待できます。

それ以外の年次の社員についても、研修の開催時期を決めて定期的に学ぶ習慣をつけておくと、仕事の進め方について振り返りができるメリットがあります。

短期間で受講できる仕事の進め方研修はありますか?

短期間で受講可能な仕事の進め方研修もあります。

たとえば、この記事で紹介している「若手社員(入社1年目~3年目)のための仕事の進め方研修」は一日で完結します。要望に応じて、研修の時間をさらに短くすることも可能なので、希望する場合は研修会社にお問い合わせください。

仕事の進め方研修で社員の自主性も改善されますか?

上述した通り、本研修を受講することで、社員の自主性が改善される効果も期待できます。

しかし、研修をただ受講するだけでは、自主性を高めることは難しいものです。自社の課題に沿った実践的なカリキュラムを実施し、研修後は丁寧にフォローすることが大切です。

仕事の進め方研修を実施して業務の生産性を高めよう

仕事の進め方研修では、仕事を効率的に進めるための考え方やノウハウを学びます。タイムマネジメントスキルやPDCAサイクルの回し方、対話術などを身につけることで、業務が効率化され生産性が向上する効果が見込めます。

企業全体としての業績アップも期待できますが、十分な成果を得るためには、効率的なカリキュラムで研修を実施しなければなりません。そのためには、研修のプロに依頼し、直接ノウハウを教わるのがおすすめです。

キーセッションでは、優秀な講師が在籍する複数の研修会社の中から、貴社の目的や予算に合わせた研修会社を提案可能です。相談は無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

仕事の進め方研修のおすすめ研修会社12選

仕事の進め方研修のおすすめ研修会社12選