「働き方改革研修は効果がある?」「働き方改革研修はどんな人が対象かわからない」といった悩みがある人事担当者や経営者は多いのではないでしょうか。

働き方改革に取り組むことは、社員のみならず、企業にとってもメリットがあります。生産性や業績が向上し、事業拡大や利益の増加にもつながるからです。

この記事では働き方改革研修について、研修の目的や内容などを紹介していきます。働き方改革研修を検討している人事担当の方はぜひ、参考にしてみてください。

この記事でわかること

- 働き方改革研修とは

- 働き方改革研修の対象者

- 働き方改革研修のメリット

働き方改革研修を実施するなら、外部の専門性の高い講師に依頼するのがおすすめです。キーセッションでは、貴社にぴったりな働き方改革研修を、豊富な提携研修会社からご提案可能です。予算と目的を頂ければ提案可能なので、ぜひご検討ください。

働き方改革研修とは

働き方改革研修とは、業務の効率化やタイムマネジメント、そして業務改善策など、働き方改革のために必要な研修をまとめたものです。

研修を行うことで、企業そのものの改革につなげることを目的としています。

働き方改革と言うと、「残業が減り休みが取りやすくなる、社員に有利で企業に不利な制度」と捉える人も多く、生産性の向上まで踏み込んでいない企業がほとんどです。

こういった考え方では、働き方改革の恩恵を受けられず企業に悪影響を及ぼしかねません。あくまで、業務の効率化、そして生産性向上のための改革であると認識してください。

働き方改革とは

厚生労働省によると、「働き方改革」とは、「働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で『選択』できるようにするための改革」のことです。

出典:厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」

労働者それぞれが自分の置かれた事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、ひとりひとりがよりよい将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

働き方改革が必要なのは大企業だけでなく、中小企業や小規模事業者もです。職場環境の改善によって優秀な人材を確保できると期待できるので、むしろ人材不足や後継者不在に悩む中小企業や小規模事業者こそ、働き方改革を意識することが必要です。

具体的には以下に取り組む必要があります。

- 年次有給休暇の一定数の取得

- 時間外労働の上限の制限

- 同一労働同一賃金

働き方改革を実施しながら、成果を出すためには、生産性の向上や人事評価制度の刷新が必要です。

簡単に導入できない企業のほうが多いのですが、働き方改革研修を導入して社員の意識を変革したり、プロのコンサルティングを受けて課題を洗い出したりして、対応していきましょう。

⇒【即実行可】働き方改革を成功させるアイディア9選!成功事例まで徹底解説

働き方改革において企業が抱える悩みや課題

働き方改革において企業が抱えがちな悩みや課題の例は以下のとおりです。

- 休暇を増やしたら業績が下がるのではないか

- 残業時間を規制すると社員が仕事を持ち帰ってしまう

- 残業代がなくなったら社員のモチベーションが下がる

- 生産性向上のためのツールが高額すぎる

- 同一労働同一賃金により人件費が増加する

ここで重要なのは、経営者が仕組みを整え、社員も生産性向上に取り組むことです。経営層や管理職を含む社員全員が一丸となって取り組まなければ、働き方改革は実現できません。

働き方改革研修の目的

働き方改革研修の目的は、厚生労働省が提言する「働き方改革」を全社員が理解し、意識を変革することです。講義やグループワークを通じて働き方改革を正しく理解し、会社の変革につなげていきます。

働き方改革の推進とは、ただ単に有休取得を強制する仕組みや、職場に長時間残れない仕組みを作ることではありません。勘違いしたまま強引に進めていけば、残業代を稼げなくなって社員が不満を抱えたり、労働時間の不足を外注に押し付けて反発を招いたりするかもしれません。

「長時間労働を減らせばよい」「多様な働き方は何でも認めればよい」といった勘違いをしたまま働き方改革に取り組んでも、よい成果は期待できません。こうした勘違いを取り除くとともに、全社員が一丸となって働き方改革に取り組めるようにすることが、研修の目的です。

働き方改革研修が企業にもたらす効果

働き方改革研修が企業にもたらす効果は、以下の3つが挙げられます。

- 生産性の向上

- 優秀な人材の採用・定着

- コストの削減

働き方改革研修を導入して働き方改革を進めた先にどのような効果が表れるのかを解説していきます。

生産性の向上

働き方改革研修がもたらす効果の一つ目は、生産性の向上です。労働時間を抑えながらも、成果は維持、あるいはアップを目指すことになるため、働き方改革を適切に進めれば自ずと生産性がアップします。

生産性が向上すれば、残った時間で新規事業に向けたアイディアを出すなど、緊急度が低く重要度が高いタスクに取り組めます。また、社員が長時間ダラダラ残業しなくなれば、電気代などの経費も削減できるでしょう。業績向上と経費削減の両方の意味で、生産性の向上は企業に大きなメリットをもたらします。

また、労働者にとっても労働時間を抑えながら成果を出せるようになるのは嬉しいメリットになります。

優秀な人材の定着・採用

働き方改革研修を実施し、一定の成果を出すことができれば、優秀な人材が定着しやすくなります。働きやすい環境の実現で、現在勤めている優秀な社員は辞めにくくなるからです。

また、採用の際にも、優秀な人材が集まりやすくなります。優秀な人材にとって転職市場は売り手市場なので、働きやすい環境の企業への転職を求める傾向にあるからです。

もし働き方改革が不十分で、社員が職場環境に不満を感じている場合、優秀な人材ほど早く辞めていきます。残るのは、他の企業に引き抜かれず、転職活動をする気力もない社員だけでしょう。新たに社員を募集しても同じです。

企業が成果を出すためにも、優秀な人材の採用と定着は必須の課題です。そのためには、優秀な人から選ばれる企業にならなければならず、働き方改革を推し進める必要があるのです。

離職率の改善については、こちらの記事で解説しています。

▼関連記事

離職率を下げる人材育成のポイント

コストの削減

研修を経て働き方改革を成功させると、コスト削減という効果も得られます。例えば、以下のようなコストを削減することができるのです。

- 長時間の残業に伴う残業代などのコスト

- すぐに辞めてしまう社員を補充するためのコスト

働き方改革によって生産性を高めたり、職場環境を改善したりすることにより、無駄なコストを減らせるのです。

無駄なコストの削減によって生まれた余裕は、社員の給与やボーナスとして還元するほか、事業拡大や新規事業のための投資として使えます。

⇒社員のモチベーションを上げたい経営者や人事担当が取り組むべき施策はこちらから!

働き方改革研修の対象者

働き方改革研修の対象者は企業の全員といえます。経営層や管理職向けの研修もあれば、新入社員や若手社員向けの研修もあります。

そのため、研修を導入する前に研修会社に相談し、自社の受講者と研修内容のミスマッチが起こらないよう、打ち合わせをしましょう。

経営層や管理職向けの研修では、経営観点での働き方改革のメリットや、社内の働き方を変えるための施策、上層部の意識変革などを学べます。

現場の社員向けの場合、生産性向上や意識変革など、現場の社員にできる取り組みが研修の中心です。

働き方改革研修のカリキュラム例

働き方改革研修のカリキュラム例は以下のとおりです。

■対象者

- 入社5年目以上の中堅社員

- 現場リーダー、主任クラスの社員

■目指すゴール

- 業務効率化の必要性を理解し実践へのきっかけをつかむ

- 働き方に対する「意識」と「行動」の両方を改める

- ワークライフバランスを整えメンタル不調を予防する

| イントロダクション | ・働き方改革はなぜ必要なのか ・働き方改革が職場と社員にもたらすメリット |

|---|---|

| 業務効率化に必要な知識 | ・業務の把握と棚卸しをしてみよう(ワーク) ・中堅社員に求められるタイムマネジメント ・業務効率化を妨げる要因とは |

| ワークライフバランス | ・ワークライフバランスが重要な理由 ・ワークとライフの理想的な比率を考えよう(ワーク) ・働き方を見直すための具体的手法 →タスクの可視化、チームワーク強化、優先順位づけ |

| まとめ | ・働き方の改善策を書き出そう(ワーク) ・改善策を実際の業務に落とし込もう(ワーク) |

働き方改革研修のラインナップ

キーセッションで実施中の働き方改革研修を紹介していきます。

生産性向上に繋がるスマートテレワーク術研修「株式会社かんき出版」

新型コロナウイルス対策としてテレワークが普及しつつありますが、テレワーク時の働き方は、オフィスに出社したときの働き方とは大きく異なります。慣れない環境に現場もマネジメント層も戸惑うことが多く、会社と自宅を往復する時間は減ったはずなのに、利益率は向上しておらず、効率の良い働き方ができていない、という組織は多いのではないでしょうか?。

これは間違ったやり方でテレワークを進めたため、コミュニケーション機会の減少や個人のパフォーマンスの悪化など、悪い結果を招いてしまっているからです。テレワークでの働き方に関する研修を導入し、生産性を維持・向上していきましょう。

株式会社かんき出版が主催するスマートテレワーク術研修は、新入社員から役員層まで、在宅勤務を行うすべての人が対象です。オフィスに出社しての勤務と在宅勤務の違いを理解した上で、生産性の高いテレワーク術を学ぶことができます。具体的には、移動時間の削減によって生まれた時間を活かす時間の使い方(スケジューリング)、テレワークならではのコミュニケーションの取り方などを身につけられます。

株式会社かんき出版はビジネス書や自己啓発書に特化した出版社です。本を執筆できるほどの専門知識を持つ著者ネットワークを活かして講師を依頼し、質の高い研修プログラムを提供しています。

オンラインミーティングで意見活性化が課題の企業向けに、テレワークとオフィスの違い理解から時間管理、画面越しコミュニケーション術、心身コンディション調整までを網羅し、生産性向上を実現する研修プログラム。

オフィスと在宅勤務を効率的に使いこなすハイブリッドワーク術研修「株式会社かんき出版」

多くの会社が、オフィスに出社して勤務するのと在宅勤務とを組み合わせて運用しています。こうした働き方を「ハイブリッドワーク」と言いますが、コロナ禍以前よりも生産性が悪化している…という悩みをよく聞きます。ハイブリッドワークで企業の生産性を高めるためには、社員がそのためのノウハウを身につけている必要があります。研修を導入して、生産性の維持・向上に努めましょう。

株式会社かんき出版のハイブリッドワーク術研修では、出社と在宅勤務を上手に使い分ける方法を身につけられます。オフィスと在宅の環境の違いやそれぞれの特性を理解したうえで、適切なスケジューリング術やコミュニケーション方法を学べます。オフィスにいるときに実践したいコミュニケーションやオンラインならではの話し方、聞き方から、チャット、メール、オンライン会議、電話など各種ツールの使い分け方も習得可能です。

株式会社かんき出版は、ビジネス書や自己啓発書に特化した出版社です。豊富な著者ネットワークを活かし、専門性の高い人材に研修の講師を依頼しているので、質の高い研修プログラムが期待できます。

オフィスと在宅勤務を効率的に使いこなすハイブリッドワーク術研修

移動時間は減りながらも生産性が上がらない、コミュニケーションが煩雑化する課題を解決。オフィス・在宅での最適スケジューリング術とチャット・メール・対面を使い分けるスマートコミュニケーションで、成果向上とストレス軽減を実現し、明日の働き方改革を促進。

働き方改革研修を実施するときのポイント

働き方改革研修を実施するときのポイントは以下のとおりです。

- 課題を洗い出して方向性を定める

- 働き方に対する意識を改める

それぞれについて詳しく解説します。

課題を洗い出して方向性を定める

働き方改革研修を実施する際には、事前に課題を洗い出して方向性を定めることがポイントです。働き方改革と一口に言っても、企業ごとに直面している課題は異なります。現在の状況から改善するべき部分を洗い出し、具体的な改善策を考えなければいけません。

その上で方向性を決め、それに応じた研修を進めることが大切です。

キーセッションでは、予算と希望内容だけでぴったりの研修プランがご提案できます。研修の相談は無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

▼関連記事

研修は外部委託すべき?メリット・デメリットを徹底解説!

働き方に対する意識を改める

働き方改革を実現するには、行動だけでなく意識を変えることが重要です。これまでの仕事に対する価値観を変えていく必要があります。

そのためには研修でしっかりと具体的なアプローチをしていかなければいけません。働き方改革研修では参加者の意識改革を促し、そして行動の変化につなげていきます。

働き方改革研修で学ぶことの方向性

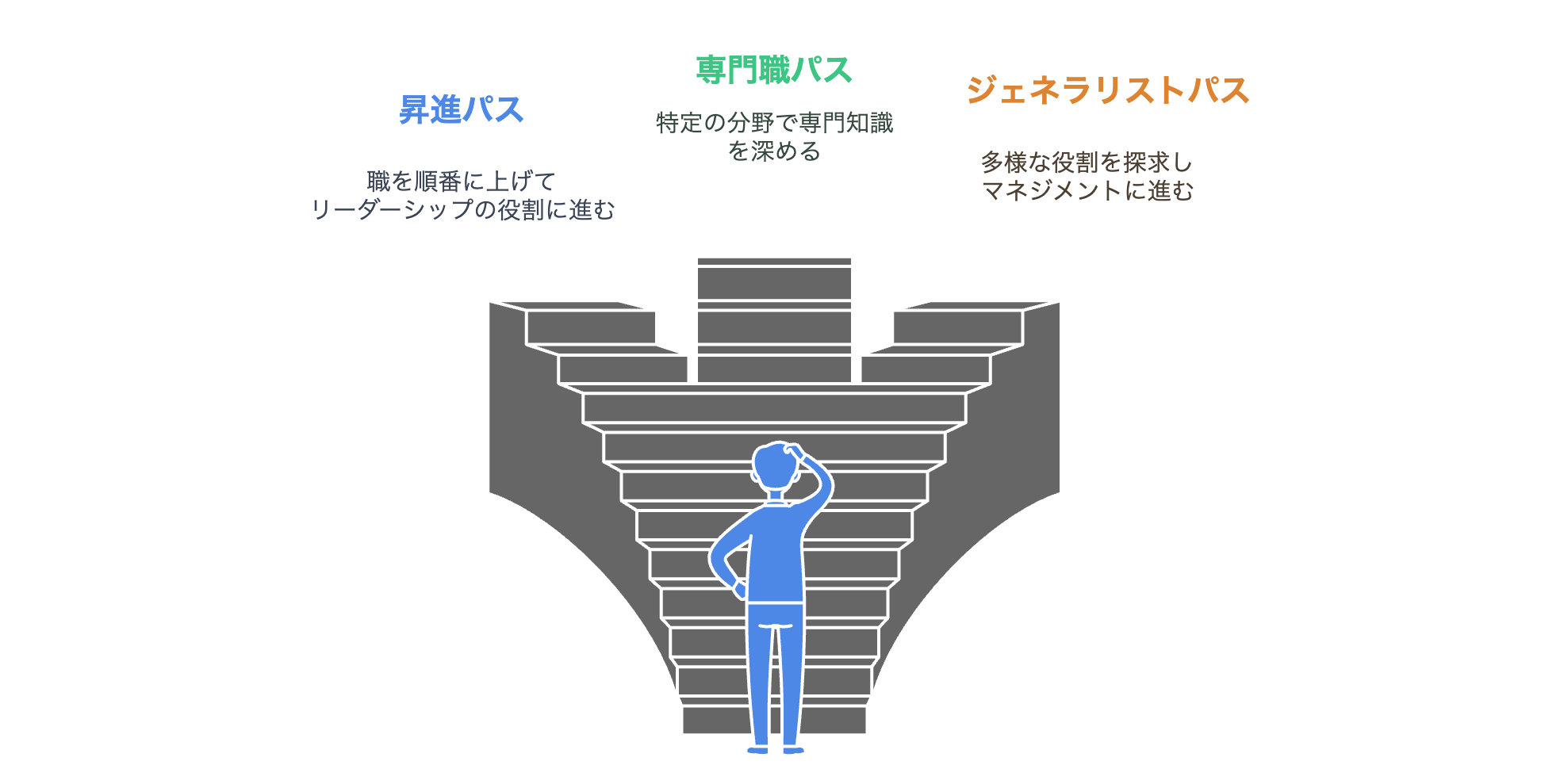

働き方研修で学ぶことの方向性は、以下の4つです。

- 管理職のマネジメントスキルを改善する

- メンバーの生産性向上・スキルアップを目指す

- 会議や部門間連携を効率化する

- 多様性を受け入れる

役職別で実施する内容もあれば、全体に向けて実施するものもあります。上記の4つの研修について詳しく解説していきます。

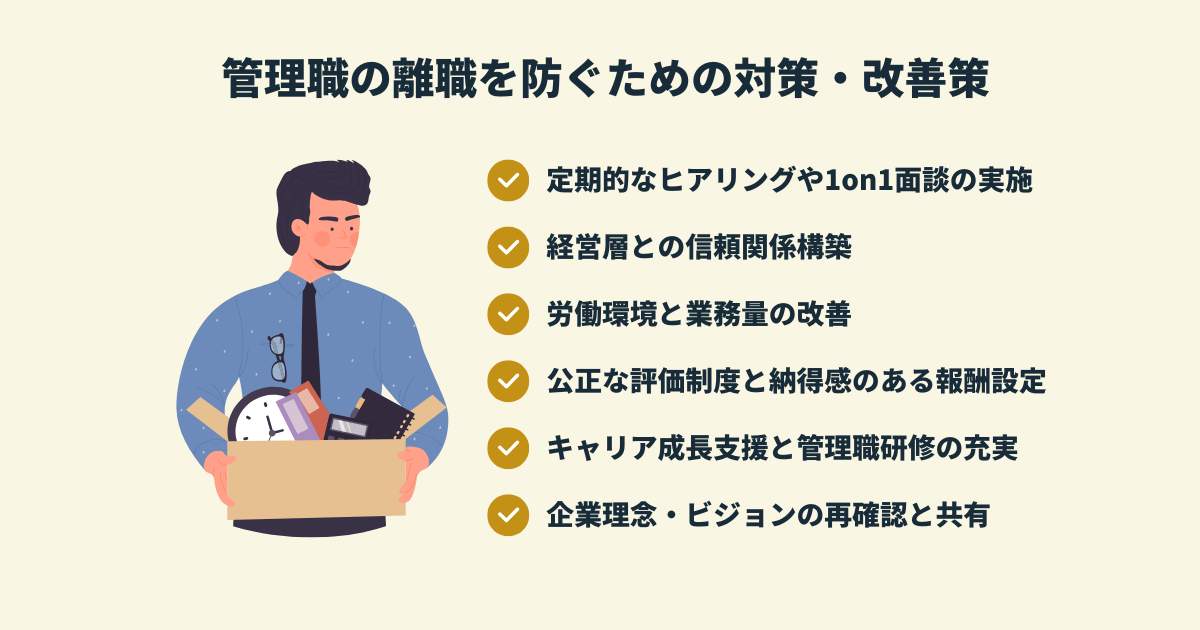

管理職を対象としたマネジメント研修

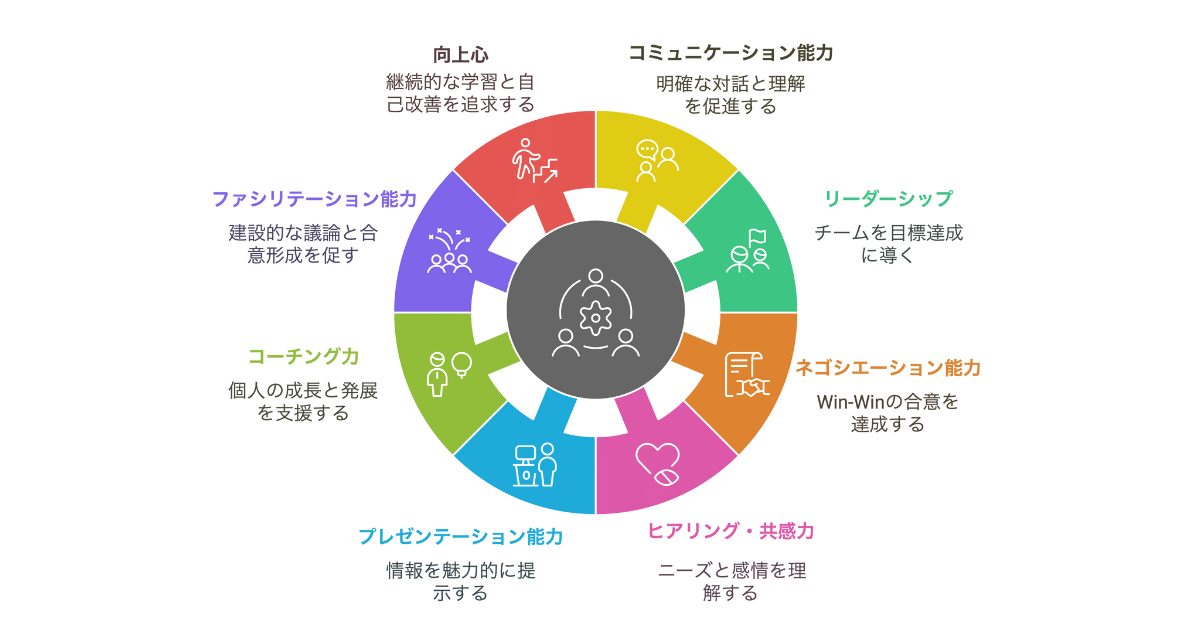

経営層や管理職、マネージャーなど組織を率いる立場に向けた研修では、以下のような内容を学びます。

- 生産性を高めるマネジメントの手法

- リーダーに必要なタイムマネジメント

- ハラスメント防止

- コンプライアンス遵守

- 多様な人材の活用

管理職のマネジメント力を高めることで無駄な労力を減らし、生産性の向上、企業の改革につなげていきます。

▼関連研修

マネジメント研修

メンバーの生産性向上・スキルアップ

主に現場で実務を担当する社員向けの研修では、メンバーの生産性向上やスキルアップを目指します。

具体的には、以下のような内容を学びます。

- 生産性を高める仕事の進め方

- 現場のタイムマネジメント

- チームワークを高めるコミュニケーション

- 仕事の属人化の解消

- コンプライアンス遵守

働き方改革は単に長時間労働をやめて残業せずに帰宅すれば良いのではなく、生産性を高めることが本質です。研修では、そのために何をすれば良いのかを学べるのです。

▼関連研修

タイムマネジメント研修

仕事の進め方研修

会議や部門間連携の効率化

会議や部門間連携の効率化を目指す研修は、コミュニケーションや連携をスムーズにすることによる生産性向上を目的としています。

一日の労働時間のうち、半分以上を会議に費やす人も多いです。会議の準備からファシリテーション、会議後のフォローアップの方法を学び、会議を効率的かつ効果的に実施することを目指します。また、各部門内だけでなく、部門間の連携に無駄が無いようにします。

会議そのものが業務を圧迫してしまっていることもありますが、会議時間の短縮や会議での生産性向上を視野に入れる企業は少ないのが現状です。これを改善することでより生産性の向上、業務の効率化を図ります。

▼関連研修

ファシリテーション研修

多様性を受け入れる

働き方の多様化が進むにつれ、育児や介護などと両立する人も増えています。こうした人材がいることを受け入れながら、業務において成果を上げるための研修です。

育児や介護などと両立しながらも働く意欲のある社員に力を借りることで、より積極的に働き方改革を企業全体で進めていけるようになります。

▼関連研修

ダイバーシティ研修

働き方改革研修についてよくある質問

働き方改革研修についてよくある質問は、以下の3つです。

- Q. 働き方改革研修の対象者はどんな人ですか?

働き方改革研修のプログラムによって、当てはまる対象者は異なります。働き方改革は経営層から新入社員まで全員の課題ですが、立場によって必要な視点や取り組みが異なるからです。自社で実施したい対象者向けのカリキュラムがあるかどうかを研修会社に確認するとよいでしょう。

なお、対象者が異なる場合でも研修会社に問い合わせをしてみましょう。多くの研修会社は柔軟にプログラムを変更してくれるので、パッケージの研修やウェブサイトに載っている研修ではカバーできない場合でも、対応してくれることがあります。

例えば、経営層や管理職向けの研修しかウェブサイトに載っていない場合でも、「全社員を対象に研修をしてほしい」「新入社員や若手社員向けの働き方改革研修はできますか?」など、聞いてみましょう。

キーセッションでは、要望に合わせて研修内容のカスタマイズが可能です。お気軽にお問い合わせください。

- Q. 短時間で働き方改革研修をやってもらえますか?

希望の時間を伝えれば、研修会社は柔軟に対応してくれます。数時間や1日など、希望する所要時間をお伝えください。

ただし、あまりに研修時間が短いと、高い効果は期待できません。短時間だと、グループワークなどの演習が行えず、座学中心になってしまうからです。実際に手を動かしたり頭を使ったりしないと、知識が定着しないので研修の成果が表れにくいです。

よって、基本的には、研修会社が推奨する時間で導入するのがおすすめです。研修会社はカリキュラムを受講者に理解させ、内容を定着させるために必要な時間をよくわかっているからです。研修会社が必要と判断する時間は確保できるようにしましょう。

また、働き方改革研修だけを導入するなら、短時間で終わることがあります。しかし、もしほかのトピックでも研修を導入したいと考えているなら、セットにして同日に導入するという手段もあります。別々に研修を導入するより、効率よく行えます。

働き方改革、ダイバーシティ&インクルージョン、生産性向上、ワークライフバランスなどのトピックは、重複する知識が多く、一緒に学ぶと効率がよいです。これらの研修をセットにすれば、重複する知識の講義は1回で済むので、短時間で研修を終わらせることができます。このように、近しいトピックの研修をセットにして導入するのも、時間を短縮するよい手だてです。

- Q. 働き方改革のコンサルティングは可能ですか?

研修会社によっては、コンサルティングできる場合があります。働き方改革研修を行うだけでなく、会社のコンサルティングを行い、働き方改革推進にどのような課題があり、どのような取り組みをすれば良いのかをアドバイスしてもらえます。

研修を実施しただけでは、なかなか自社の課題がわからない、という経営層の方は大勢います。また、課題がわかっても、有効な解決策を見つけるのは難しいものです。そこで、プロのコンサルタントに会社を診断してもらうことで、迅速に課題と解決策を見つけていきましょう。

コンサルティングを依頼したい場合は、研修会社のウェブサイトを確認するか、研修について問い合わせる際にコンサルティングを受けられるかを聞いてみましょう。

働き方改革研修のおすすめ研修会社22選

働き方改革研修のおすすめ研修会社22選