「リスクマネジメント研修で扱うべき内容は?」「リスクマネジメント研修の進め方がわからない」

このように、リスクマネジメント研修で悩んでいる経営者や人事担当者は多いのではないでしょうか。

本記事では、リスクマネジメント研修で解決できる課題や、リスクマネジメント研修を成功させるポイントなどをご紹介します。リスクマネジメント研修に関する情報をお届けするので、リスクマネジメント研修を検討している企業は、ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること

- リスクマネジメント研修の内容

- リスクマネジメント研修が組織にもたらす効果

- リスクマネジメント研修を成功させるポイント

リスクマネジメント研修の内容は多岐にわたるため、自社にあった内容のカリキュラムを選ぶことが大切です。キーセッションでは、複数の研修会社から貴社にぴったりな研修をご提案いたします。ぜひ、ご活用ください。

リスクマネジメント研修とは

リスクマネジメント研修とは、その名の通り「リスクマネジメント」について学べる研修です。この研修を受けることで、社員はリスクを未然に防ぐ方法や対処方法を理解できるようになります。

企業を取り巻くリスクはさまざまです。たとえば、以下のようなリスクが挙げられます。

- 事故や自然災害

- 情報漏えい

- 金利変動

- 為替変動

これらのリスクを防ぐ方法を学び、業務に活かすことができるのです。

さらに、企業におけるリスクマネジメントの重要性を学べます。リスクマネジメントを怠ると、顧客や株主に大きな損害を与えたり、企業の信頼を失ったりしてしまうことがあります。

大きな損害を出さないためにも、リスクマネジメントの重要性を理解することが大切です。

リスクマネジメントで管理するリスク

リスクマネジメントで管理するリスクは以下の通りです。

- 純粋リスク

- 投機的リスク

リスクマネジメント研修の内容を紹介する前に、リスクマネジメントで想定するそれぞれのリスクについて解説していきます。

純粋リスク

純粋リスクとは、企業に損害や損失のみをもたらすリスクを指します。

純粋リスクとして、以下が挙げられます。

- 火災・地震・水害などの自然災害

- テロや犯罪・交通事故・突発的な事故による財物の損壊

- 経営者・従業員の病気や死亡

投機的リスク

投機的リスクとは、損失だけでなく利益ももたらす可能性のあるリスクを指します。

投機的リスクとして、以下の例が挙げられます。

- 景気や為替、金利の変動

- 政策・関連法規の変更

- 規制の緩和・強化、税制の改正

- 新商品の開発、事業の多角化、新発明・技術革新

企業におけるリスクとは

企業におけるリスクには、以下の4つがあります。

- 戦略リスク

- 財務リスク

- ハザードリスク

- オペレーションリスク

戦略リスク

戦略リスクとは、経営に関わる戦略や戦略的目標に影響するリスクを指します。企業は成長するために、新規事業開発や利益につながる戦略を考えなければなりません。

しかし、経営戦略の判断ミスによる業績悪化や、新規事業企画そのものが失敗に終わるケースがあります。

戦略リスクではリスクイベントが起きた際に、対応できるためのリスク管理システムが必要です。

| リスクの種類 | 主な事例 |

|---|---|

| 戦略リスク |

|

財務リスク

財務リスクとは、保有している資産や負債価値の変動に伴い発生するリスクを指します。企業は資金繰りに問題がある場合、資金調達などを行い改善を図ります。

しかし、資金調達によって負債が増えてしまい、以前よりも経済状況が悪化する可能性は否定できません。また、他の事例としては、取引先の倒産による債権の未回収などがあります。

| リスクの種類 | 主な事例 |

|---|---|

| 財務リスク |

|

ハザードリスク

ハザードリスクとは、自然災害や事故などの外的要因により予測できないリスクを指します。ハザードリスクは発生を防げないため、経営メンバーはハザードリスクの影響によるリスクを軽減しなければなりません。

| リスクの種類 | 主な事例 |

|---|---|

| ハザードリスク |

|

オペレーショナルリスク

オペレーショナルリスクとは、企業の業務によって発生するリスクを指します。このリスクの事例としては、顧客情報漏洩やクレームなどが挙げられます。

| リスクの種類 | 主な事例 |

|---|---|

| オペレーショナルリスク |

|

リスクマネジメント研修の対象者

リスクマネジメント研修の対象者は、主に以下の2つのグループです。

- 若手社員

- マネジメント層

若手社員

リスクマネジメント研修の対象者は、新入社員などの若手社員です。若手社員に対してマネジメント研修を実施する際には、身の回りのリスクをコントロールを身につける研修を選ぶとよいです。

とくに、情報漏洩に関するリスクは研修で学んでおく必要があります。SNSの投稿や飲み会など職場の外での会話、エレベーター内の会話から内部情報が漏えいするリスクがあるからです。

マネジメント層

リスクマネジメント研修は、経営層や管理職など現場をマネジメントする社員も対象としています。マネジメント層に対しては、会社全体のリスクをコントロールする手法を学べる研修を選びましょう。

現場のリスクを洗い出し、それぞれに対して経営の視点でリスクを抑えるための知識を身につける必要があります。

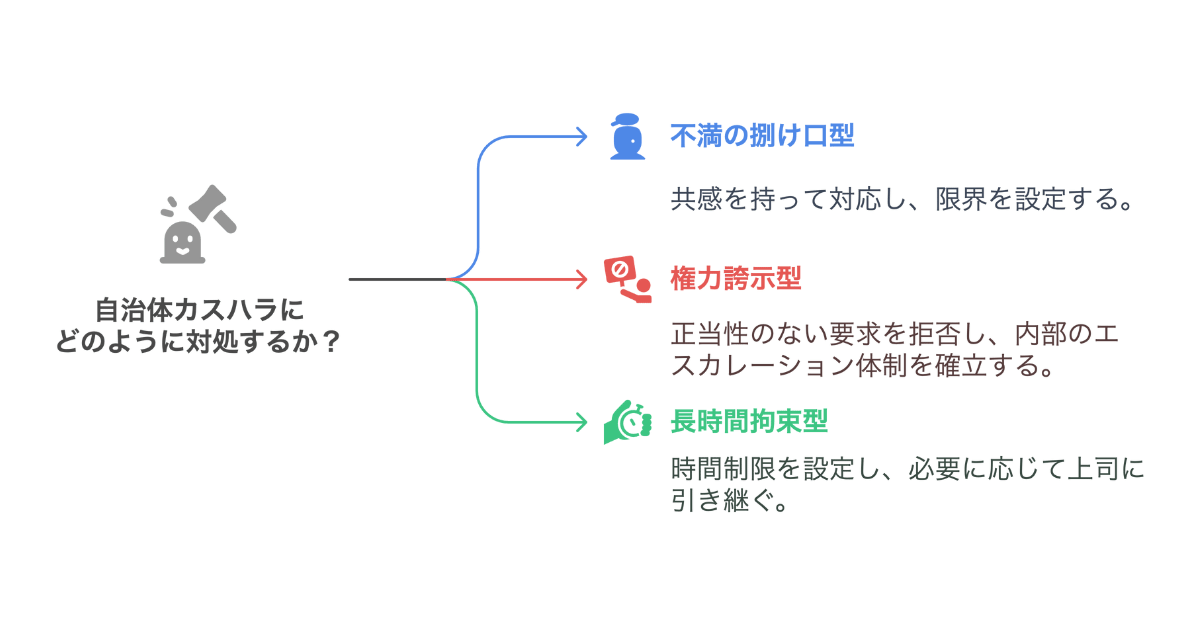

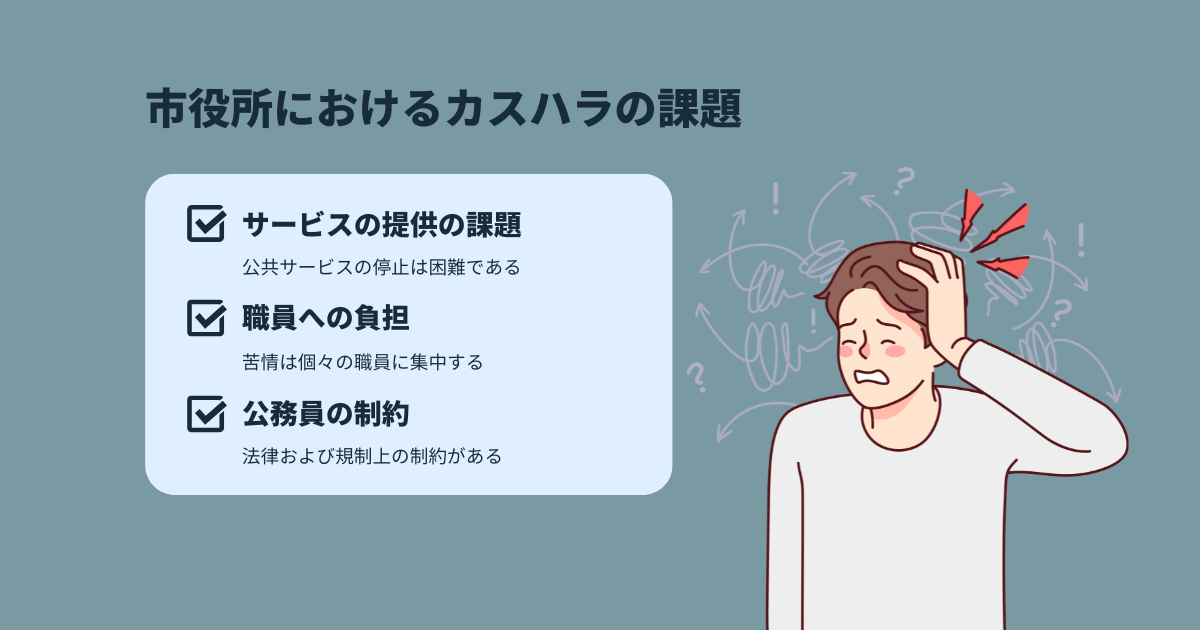

リスクマネジメント研修で解決できる企業が抱える課題

リスクマネジメント研修で解決できる課題は、以下のようなものがあります。

- 自社にどんなリスクがあるのかわからない

- リスクに対策する方法がわからない

- 事前にリスクに対処することはできないと思っている

- 今までトラブルが起きなかったので安心しきっている

- リスクマネジメントのKPIの設定方法がわからない

リスクマネジメントが効果を発揮するのは、実際にリスクが発現したときです。そのため、平常時に予算をかけて対策しておく意味を見出せない方が多く、上記のような悩みを抱えたまま放置しているケースが多いです。

リスクマネジメント研修を実施することで、このような悩みを事前に解決しましょう。

リスクマネジメント研修が組織にもたらす効果

リスクマネジメント研修では、組織に以下のような効果をもたらします。

- 社員の主体的な意識が向上する

- コミュニケーションが活性化する

- コンプライアンスを強化できる

社員の主体的な意識が向上する

リスクマネジメント研修では、社員の主体性な意識を向上させる効果があります。

研修では、社員が自らリスクを発見し対処するまでのプロセスを、実戦形式で学びます。座学で講義を聞くだけではないので、主体的に行動できる人材の育成が可能です。

コミュニケーションが活性化する

リスクマネジメント研修によって、コミュニケーションを活性化させることも可能です。研修のワークショップでは、複数人でグループを作り、ディスカッションするプログラムがあります。

普段、交流のない社員たちでグループを作ることで、コミュニケーションのきっかけになることもあります。

コンプライアンスを強化できる

リスクマネジメント研修を行うと、コンプライアンスを強化できます。

研修を通じて、社員はリスクが発現したときの損害の大きさや、周囲に迷惑をかける可能性を学べます。情報漏洩やSNSにおける炎上、ハラスメントなどの身近なリスクに対してコンプライアンスを守る意識が高まるでしょう。

リスクマネジメント研修の内容・進め方

リスクマネジメント研修では、以下の4つのステップで演習を行うのが一般的です。

- リスクの洗い出し

- リスクの分析

- リスクの評価

- リスクへの対応

この流れでリスクマネジメント研修を行うと、リスクへの気づきから対応まで一連の思考方法を学んでもらえます。それぞれのステップで何を学べるのか、詳しく解説していきましょう。

リスクの洗い出し

リスクマネジメントの最初のステップは、リスクの洗い出しです。研修では、参加者が所属する会社や部署において、どのようなリスクがあるかを可能な限り多く挙げていきます。

一般的に考えられるリスクには、たとえば以下のようなものがあります。

- 事故

- ヒューマンエラー

- 情報漏えい

- SNSにおける炎上

- リストラ

- ハラスメント

- 訴訟

- 法改正

- 為替変動

- 金利変動

- 株価下落

- 火災・自然災害

以上が一般的なリスクですが、リスクマネジメント研修ではより具体的に挙げていく必要があります。リスクの大小に関係なく、これ以上は絞り出せないところまで考えていくのです。

リスクの分析

続いて、洗い出したリスクを分析し、リスクの重大さを考えていきます。対処する順番を考える上でも、リスクの重大さを判定するのは重要なステップです。

リスクの重大さは「発生頻度」と「損失の大きさ」によって決まります。したがってこのステップでは、洗い出した各リスクの発生頻度と損失の大きさを考えていきます。

リスクの評価

次に、リスクを評価して対応の優先順位を決めます。

前のステップで分析した「発生頻度」と「損失の大きさ」を一覧にし、リスクを評価していくのです。グラフによって可視化(横軸に発生頻度、縦軸に損失の大きさを取ってマッピング)すると、リスクの重大さが把握できます。

可視化すると発生頻度が高く、損失の程度が大きい、最優先で対処するべきリスクの発見ができます。

リスクへの対応

優先順位が決まったら、リスクに対応する方法を考えます。

リスクへの対応方法は、一般的には以下のような方法が挙げられます。

- ポートフォリオ経営

- 保険への加入

- 事業売却

- リスクの保有

研修では各リスクへの対応策を考えるとともに、スケジュールやコストも考えなければなりません。その結果、発生頻度が低く損失の程度が少ないリスクについては「大きな対処をせずにリスクを保有した方がよい」などの結論になります。

リスクマネジメント研修の選び方

リスクマネジメント研修を選ぶ際は、以下の4つに沿った内容を選ぶようにしましょう。

- 業種

- 業界

- 会社規模

- 社員構成

これらの情報を研修会社に伝えると、自社に合った研修を探してもらえます。すべて合致しない場合は、カスタマイズできる研修もあります。自社に適した研修を実施して、効果を最大限にすることが大切です。

リスクマネジメント研修を成功させるポイント

リスクマネジメント研修を成功させるポイントは以下です。

- 自社に合わせた内容にしてもらう

- 実戦形式のワークを実施してもらう

自社に合わせた内容にしてもらう

リスクマネジメント研修は、自社に合わせた内容にすると効果が高まります。リスクは、業種によって性質や大きさが異なります。そのため、一般的なリスクマネジメントの講義ではなく、自社に合わせた内容を用意してもらうようにリクエストしましょう。

たとえば、製造業だと製造過程の事故や不良品のリコールなどが大きなリスクとなります。

IT企業であれば、情報漏洩や法改正などがリスクとして挙げられます。このように、業界や業種によってリスクの性質は異なるのです。

実践形式のワークしてもらう

リスクマネジメント研修では、実践形式のワークを中心に行うよう研修会社にリクエストしましょう。

組織のリスクを主体的に発見し、対処方法を提案できる社員を育てるためには、座学形式の研修では物足りないです。

リスクを洗い出す方法や分析・評価する方法、コストとスケジュールを踏まえた対処方法や考え方について学ぶ必要があります。そのために、実践形式のワークで導いてくれる研修を依頼することが大切です。

リスクマネジメント研修のラインナップ

キーセッションで扱うリスクマネジメント研修ラインナップの例を紹介します。

リスクへの対応法が身につくリスクマネジメント研修「株式会社モチベーション&コミュニケーション」

株式会社モチベーション&コミュニケーションが実施する、社内外の潜むリスクへの対応法を身につける研修です。コロナ禍を経て変化する社会情勢を踏まえつつ、各業界や各社の状況にあわせたリスクマネジメントの形を提案してくれます。

自社に合わせたリスクマネジメント研修を実施してほしい方に、ぜひチェックしてほしい研修プランです。

過去事例を活用し社内外のリスクを把握、未然防止から回避・軽減・分散まで4ステップで対応力を強化。危機発生時の迅速な報連相やコミュニケーション手法を習得し、スピーディーに動ける体制を整え、風通しの良い組織風土を醸成します。実践的ワークショップで体感し、学びを即実務に活かせます。

リスクマネジメント研修についてよくある質問

以下の研修についてよくある質問に答えていきます。

- Q. 自社に合わせたカスタマイズは可能か

自社に合わせたカスタマイズは可能です。導入企業の業種や業界ならではのリスクについても研修で取り扱いできます。企業にも起こりうる不祥事や訴訟の事例を扱うと、社員の危機感を高められます。

加えて、社内の危機管理マニュアルやコンプライアンス体制についても、講義でお伝え可能です。研修で扱ってほしい社内ルールがあれば、研修会社にお気軽にお申しつけください。

- Q. リスクマネジメント研修とコンプライアンス研修の違いは何か

コンプライアンス研修とは、社員のコンプライアンス意識を高めるための研修です。そのため、リスク全般を取り扱い、企業の危機を未然に防ぐリスクマネジメント研修とは性質が少々異なります。

しかし、コンプライアンス違反の防止は、リスクマネジメントの一つです。コンプライアンスとは何か、企業が守るべきモラルとは何か、違反しないためにはどうすればよいか学びます。

リスクマネジメント研修ではリスク全般を扱います。コンプライアンス遵守はもちろん、災害や突発的な事故、情報漏洩、投機的リスクなどについても学びます。

リスクマネジメント研修とコンプライアンス研修は、一部は重複するものの、基本的には主旨が異なる研修です。

- Q. リスクコンサルティングは可能か

ほとんどの場合、リスクコンサルティングは可能です。研修を専門で行う会社の場合、リスクコンサルティング事業を行う会社を紹介します。

適切なリスクマネジメントを行うため、会社の内部にいると気づきにくいリスクも見つける必要があります。客観的な視点から会社のリスクを洗い出して対策を考えなければなりません。そのためにも、研修を受講したあとにコンサルティングを導入すると、高い効果が期待できます。

リスクマネジメント研修のおすすめ研修会社14選

リスクマネジメント研修のおすすめ研修会社14選