近年人事・HR領域で「静かなる退職」という働き方が話題になっています。静かなる退職の意味や対処法が気になっている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、人事部や経営層がいま注目すべき「静かな退職」の概念や背景をわかりやすく整理し、職場に潜むワークライフバランスの崩壊、エンゲージメント低下、コミュニケーション不足といった原因から、従業員の業務量調整や責任回避など具体的な兆候・行動パターンまでを網羅的に解説します。

個人レベルでは自己分析やキャリア目標の再設定、360度フィードバックやパルスサーベイを活用した対話促進、スキルアップ戦略を提示し、組織レベルではフレックスタイム導入、OKRによる目標管理、メンタルヘルスケア体制の整備、退職抑制に直結するエンゲージメント向上施策を具体的に提案。

また静かなる退職の原因になりうる燃え尽きについて調査した独自アンケート内容も踏まえながら紹介します。

目次

静かな退職とは?

静かなる退職とは、職務へのモチベーションの低下などを理由に、実際に退職するのではなく最低限の業務や責任しか果たさないような働き方をすることです。米国のキャリアコーチブライアン・クリーリーが提唱したQuiet Quitting(クワイエット・クィッティング)が提唱したことで、広まることになりました。

特に新入社員や若手社員を中心にこの傾向が広がり、仕事へのモチベーション低下や組織エンゲージメントの問題が浮上。上司や人事担当者はサーベイを活用して課題を分析し、研修や人材育成プログラムの実施によってスキル向上や成長支援を行う必要があります。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 定義 | 雇用契約に基づく最低限の業務以外を行わず、時間外労働や自主的な業務参加を控える働き方。 |

| 背景 | 2021年頃に米国のSNSで話題化し、日本でも2023年以降、企業組織の課題として研修テーマや育成プログラムの議論に上るようになった。 |

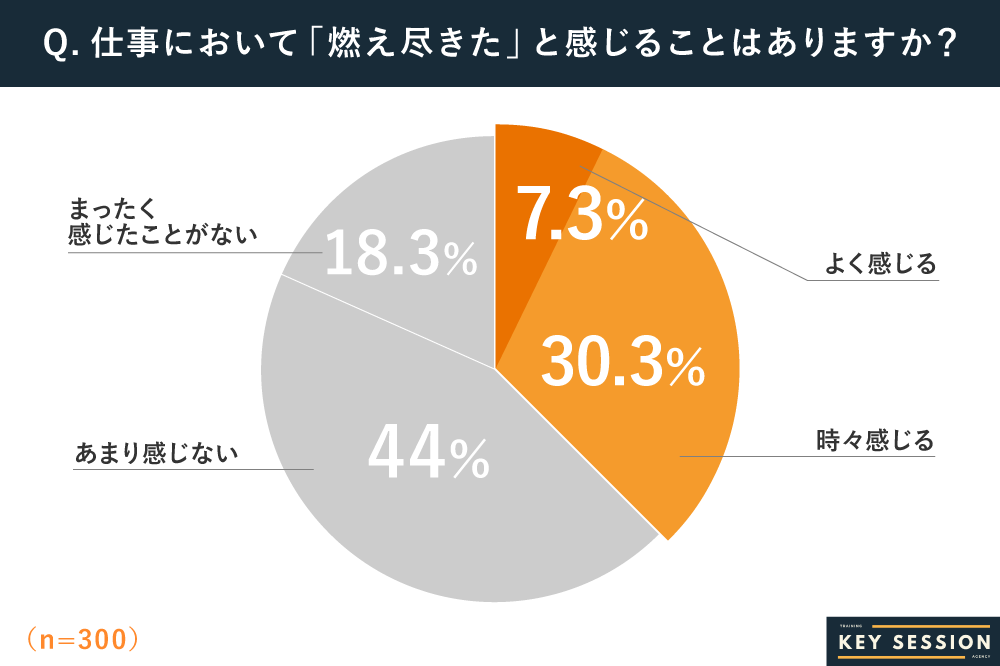

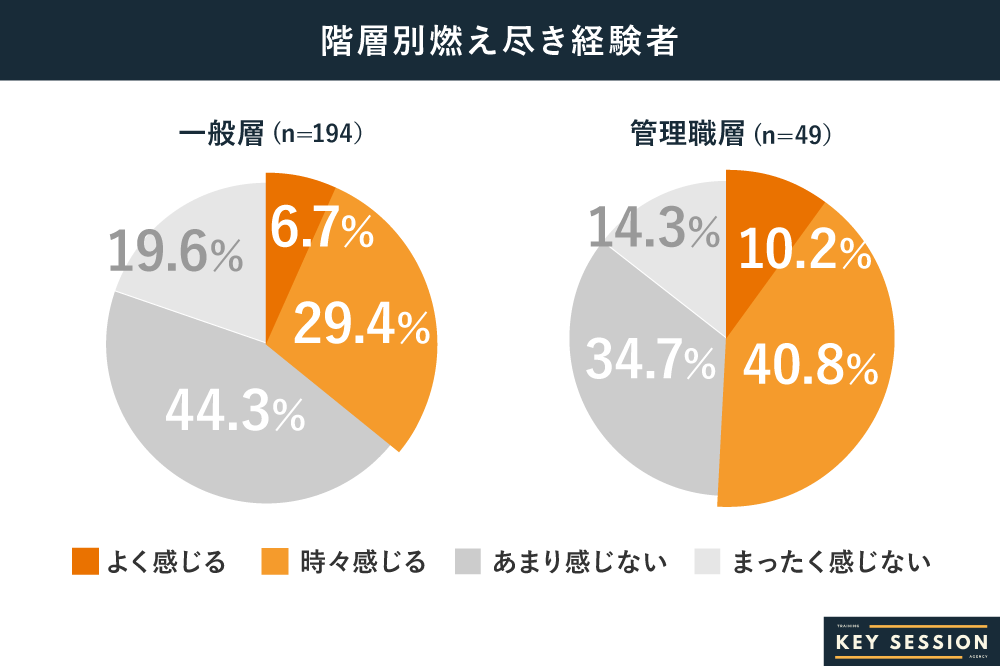

静かなる退職を引き起こす原因としては、燃え尽き症候群が挙げられます。KeySessionで実施した調査では、燃え尽きを感じている正社員は約4割であることがわかっています。

これらの層は燃え尽き由来で、静かなる退職を引き起こす可能性を十分に秘めているといえるでしょう。

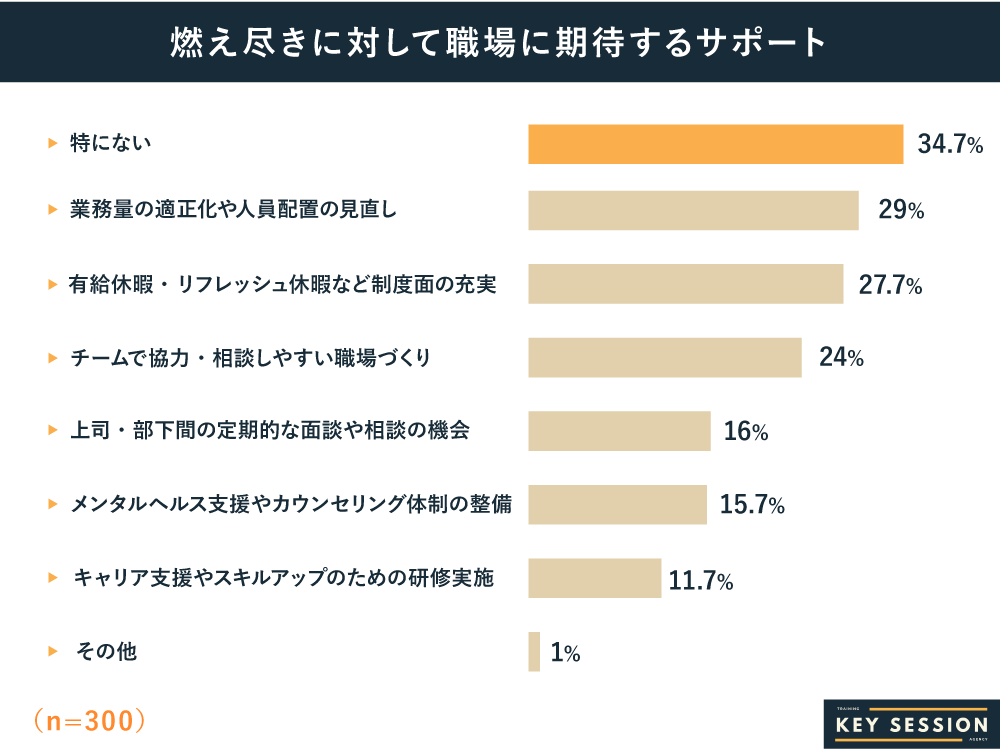

実際燃え尽きに対して職場に期待するサポートの質問では「特にない」が最多の回答を占めています。

これはすでに「職場からは何もしてもらえない」という諦めの境地に達していると考えられ、静かなる退職へと移行している層が一定存在していることがうかがえます。

この動きを踏まえ、企業は組織課題を可視化するための分析を強化し、人事部や研修担当者が主体となって育成支援やキャリア研修を実施。社員一人ひとりの成長を支援する体制を整えることが重要です。

静かな退職が起こる主な原因

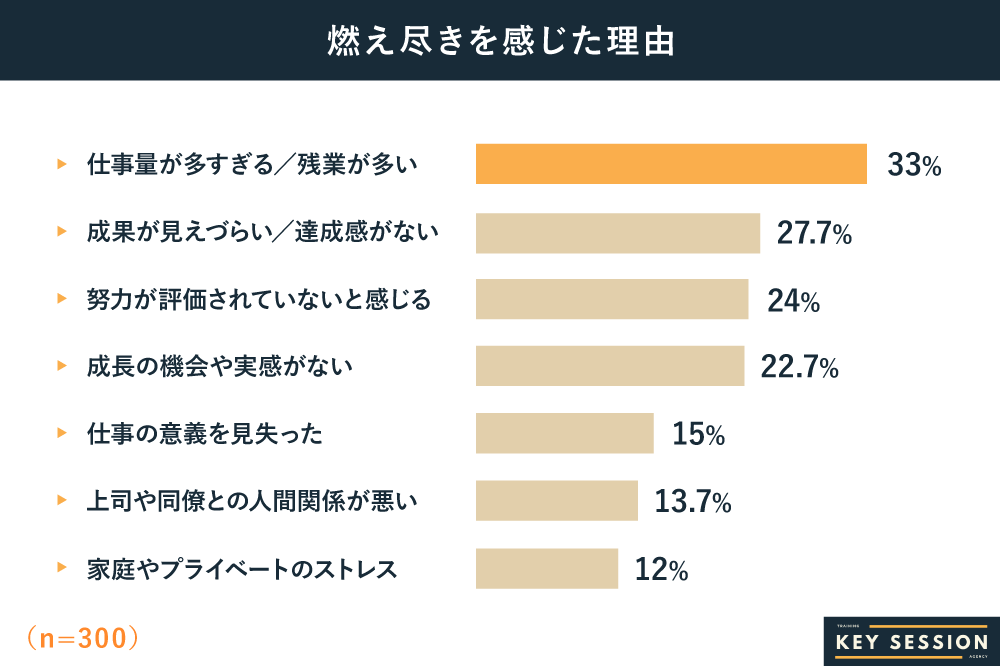

静かなる退職が起こる主な原因は燃え尽き症候群によるモチベーション低下と考えられています。燃え尽きを生む理由としては、以下の要素があることが私たちが実施した調査でわかりました。

1番は業務量や残業の多さ、次点で達成感のなさや適切な評価を受けられていない、成長機会がないといった要素が挙がっています。これらの要因を生む原因について、以下で解説します。

働き方とワークライフバランス

長時間残業や休日出勤が常態化すると、プライベートの時間が犠牲になり、心身ともに疲弊します。テレワークやフレックスタイム制度を導入せず、柔軟な勤務制度が整っていない企業では、社員のストレスが蓄積し、結果として静かな退職が加速します。

特に、新入社員や若手社員は仕事量の調整が難しく、燃え尽き症候群を招きやすい傾向があります。また成果を求められるかつ、チームマネジメントも行わなければいけない管理職も燃え尽きリスクが高いです。

KeySessionで実施した調査では、一般層の燃え尽き自覚率は35%近くなのに対して、管理職層は51%とかなり高くなっています。

職場環境の問題点

従業員が安心して意見を言えない、フィードバックが滞るなど、組織の風土や人間関係に問題があると、心理的安全性の欠如が生じ、仕事へのコミットメントが低下します。人事部が実施するサーベイで浮き彫りになる課題には、以下のような項目があります。

| 問題点 | 影響 | 代表的な対策 |

|---|---|---|

| フィードバック不足 | 目標の不明確化、自己評価の停滞 | 定期1on1の実施、 育成プログラムの導入 |

| 研修・育成機会の不足 | スキル成長の停滞、若手離職 | OJT+集合研修の実施、 オンライン学習ツールの活用 |

| 上司とのコミュニケーションギャップ | 信頼関係の希薄化 | リーダー向けマネジメント研修、 ピアサポート制度の整備 |

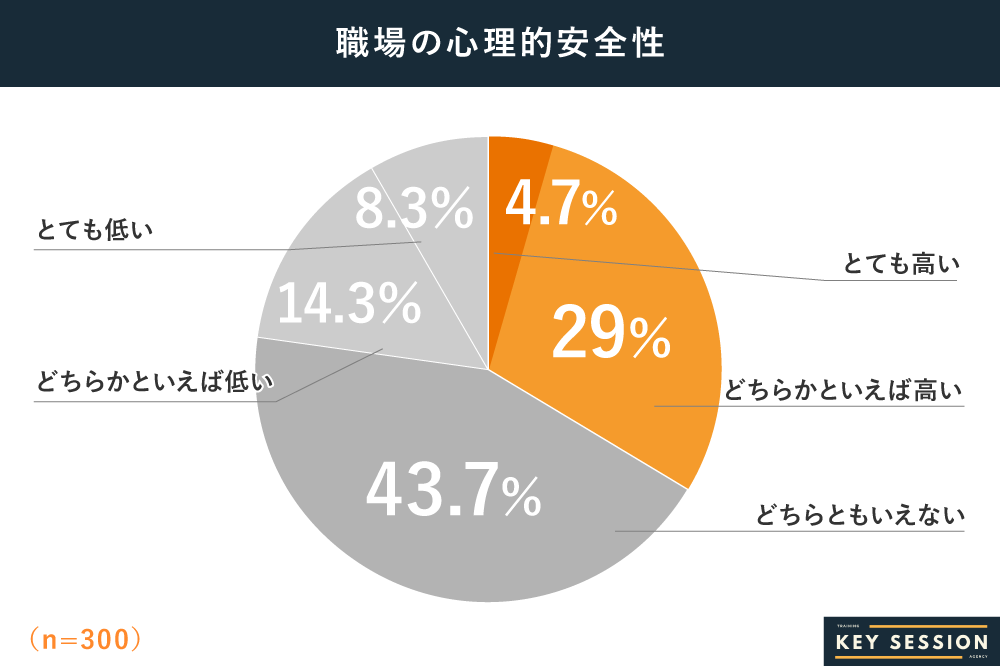

KeySessionでの調査によると、職場の心理的安全性が高いと感じている層は約3割、低いと感じている層は2割、どちらともいえないと回答している層は4割近くとなりました。

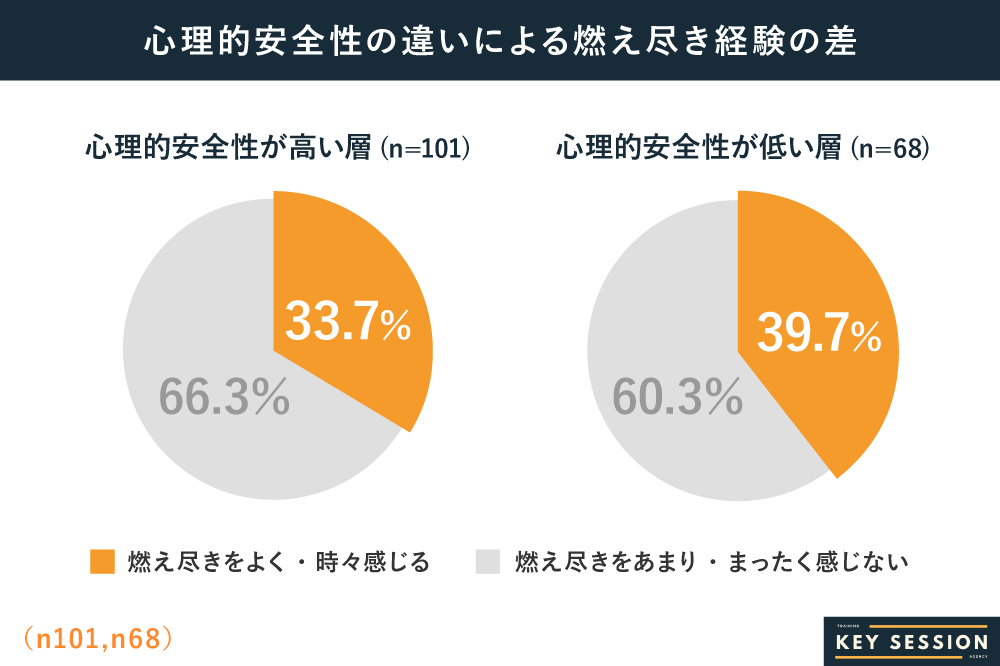

心理的安全性が高い層は燃え尽きを感じるが33.7%だったのに対して、心理的安全性が低い層では、39.7%となっており、心理的安全性が燃え尽きの自覚に関係していることがうかがえます。

心理的安全性の高さによって、燃え尽きリスク、ひいては静かなる退職を引き起こすリスクがあるといえるでしょう。

従業員のモチベーション低下

明確なキャリアパスが示されず、成長支援策が不足していると、自己実現欲求が満たされません。人事部門が実施するキャリアカウンセリングやスキル分析を通じた個人目標の設定が行われないと、担当者は目先の業務にしか関心を持たず、組織への貢献意識が薄れます。

また、役割や評価基準があいまいなまま放置されると、社員同士の比較が増え、心理的プレッシャーからモチベーションが低下します。

静かな退職の特徴は?行動パターンを解説

業務量の調整と責任回避

従業員が意図的にタスクを選別して負荷の高い業務を避けることで、責任逃れの傾向が強まります。新入社員から中堅社員まで、個々のスキルや研修経験に応じた挑戦的な仕事への意欲が大きく低下します。

タスク選別の傾向

重要度の高い業務や期限の短いプロジェクトは後回しにし、リスクの低いルーチンワークだけを継続することが増えます。

役割外業務への消極性

組織内で設定された研修や人事サーベイ分析など、担当者から要請される追加業務に対して断りがちになります。

コミュニケーションの減少傾向

社内メールやチャットでの応答が遅れ、ミーティングでの発言が減少することで、情報共有の停滞が顕在化します。これにより上司や人事部との信頼関係が希薄化します。

会議での発言減少

定例ミーティングや研修後の振り返りで、意見交換や質問をしなくなるケースが目立ちます。

報連相の省略

課題発生時に上司への報告を後回しにし、緊急のサポート要請や進捗の共有を避ける行動が増えます。

パフォーマンスへの影響

業績評価指標やKPIの達成率低下だけでなく、定量的な成果が見えにくくなることで、組織全体のモニタリングにも支障が出ます。

| 兆候 | 具体例 | 対応のヒント |

|---|---|---|

| 残業削減 | 定時前に業務を打ち切り、タスクを翌日に先送り | 人事部と連携して勤務制度を再設計し、育成プログラムを検討 |

| KPI達成率低下 | 月次レビューで目標未達が常態化 | 担当者と面談し、スキルや支援の必要性を具体化 |

| 研修参加率の減少 | 新入社員向け研修や社内ワークショップを欠席 | 開催テーマの見直しや対象者への動機づけを強化 |

静かなる退職に対して取るべき対策

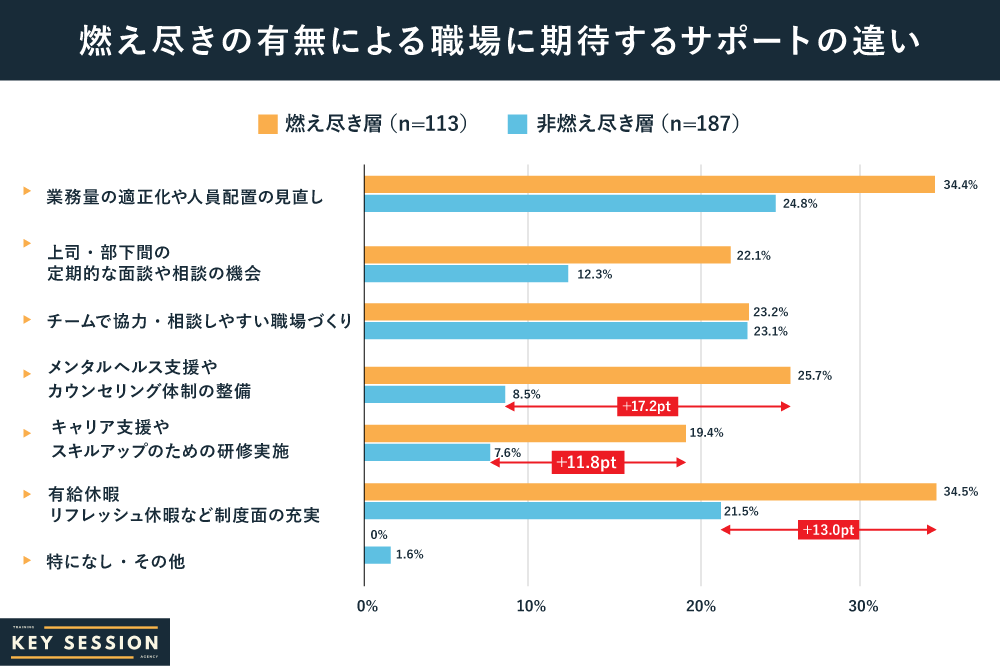

静かなる退職に対して取るべき対策としては、メンタルヘルスのサポート、休暇の確保などの働き方対策、そしてキャリア支援やスキルアップのための研修が挙げられます。

KeySessionで実施した調査によると、職場に期待するサポートとして燃え尽き層と非燃え尽き層の間で差が大きかったのが上記3つでした。

燃え尽き層が強く求めるサポートを実施していくことで、静かなる退職への対処ができると考えられます。上記以外でできることも含めて解説していきます。

働き方改革とフレキシブルな勤務制度

人事部と上司が連携し、フレックスタイム制度やリモートワークをはじめとする多様な勤務制度を導入します。多くの燃え尽き層は労働時間の長さや業務量に悩んでいるため、まずは労働負荷を下げる施策が有効といえるでしょう。

有給休暇やリフレッシュ休暇といった休暇制度の運用も検討していく必要がありまs。

メンタルヘルスケアの充実

組織内に産業保健スタッフや外部カウンセラーを活用した相談窓口を設置し、ストレスチェック制度の結果から抽出された課題を人事部門と共有します。早期支援体制の強化として、定期的なフォロー研修やEAPプログラムの導入を実施。若手や中堅層を対象にメンタルヘルス研修を実施することで、社員の心理的負担軽減と継続的な支援を図り、企業全体の安定的な成長と組織の健全化をサポートします。

キャリアパスと成長支援プログラム

意外ですが、燃え尽き層はキャリアやスキルアップの支援を非燃え尽き層と比較して強く求めています。

燃え尽き度合いの高い社員がどういった課題をもっているかを認識したうえで、スキルアップのための研修を実施するのがおすすめです。

キャリアに不安を抱いている社員が多ければ、今後のキャリアパスを描くサポートをするキャリアデザイン研修を実施しましょう。

管理職が自身のスキルに不安を感じているのであれば、管理職向けのマネジメント研修を実施することで、不安を払拭しましょう。とくにプレーヤー上がりの管理職はなかなか体系的にマネジメントスキルを学べず、苦労していることも多いです。

静かなる退職を予防したいのであれば、心理的安全性について学ぶ研修を実施するとよいでしょう。

エンゲージメント向上施策の導入

従業員の組織へのエンゲージメントを高めるために、定期的なサーベイと1on1ミーティングを組み合わせて実施し、課題を可視化しましょう。「静かなる退職」を行っている人がどれくらいいるかや、予備軍となる燃え尽き層がどれくらいいるかの把握にも役立ちます。

得られたデータをもとに、新入社員からベテランまでを対象とした研修テーマを設定し、育成プログラムを実施することで、組織全体のモチベーションとパフォーマンスを向上させます。

| 施策 | 内容 | 対象 | 実施頻度 |

|---|---|---|---|

| エンゲージメントサーベイ | 従業員満足度や組織課題を分析 | 全社員・部署別 | 年2回 |

| 1on1ミーティング | キャリア目標や業務上の困りごとをヒアリング | 上司–部下ペア | 月1回 |

| 社内交流イベント | 若手と管理職のコミュニケーション促進 | 全社員 | 四半期に1回 |

フィードバック文化の醸成

成長支援には、日常的なフィードバックと評価が欠かせません。上司は業務後や週次ミーティングで具体的な成果・改善点を共有し、目標達成に向けたアドバイスを行います。さらに、ピアレビューや360度サーベイを活用して人材育成の効果を多角的に分析し、次の研修や育成課題のテーマ設定に役立てます。

オープンなコミュニケーション環境の整備

企業全体で定期的に職場サーベイを活用し、課題分析から見える傾向をもとにフィードバック文化を醸成します。上司や人事担当者が結果を共有し、1on1ミーティングやグループワーク形式の研修を実施することで、心理的安全性の向上と声をかけやすい雰囲気づくりを進めます。これにより社員が仕事上の相談をしやすくなり、組織全体のエンゲージメントが高まります。

まとめ

静かな退職は、従業員が職務最低限に留まる現象で、多くは職場環境やワークライフバランスの偏り、モチベーション低下に起因します。その兆候として業務量調整やコミュニケーション減少、成果の低迷が見られ、放置すると組織全体の生産性を損ね、離職リスクも高まります。

各要因の根底の1つには燃え尽きがあり、燃え尽きを以下に防ぐかで予防することが大切です。そのためには心理的安全性を高めつつ、まずは業務量やメンタルヘルスのサポートといった支援を職場から行うようにしましょう。そのうえで、キャリアやスキルを支援する研修を実施することで、燃え尽きを防ぎやすいです。

KeySessionでは静かなる退職や燃え尽きへの対策になる各種研修を提供しています。状況にあった研修カテゴリを、複数の研修プランから提案することができるので、静かなる退職を課題に感じている方はぜひ一度ご相談ください。

研修の導入を徹底サポート

研修の導入を徹底サポート