企業の持続的な成長には、従業員の満足度やエンゲージメントを把握し、組織の課題を適切に改善することが不可欠です。こうした組織の健康状態を数値で可視化し、改善に活用する手法として「組織サーベイ」が注目されています。

組織サーベイには、従業員満足度調査やエンゲージメントサーベイ、ストレスチェックなど、目的に応じたさまざまな種類があります。また、実施頻度によって「パルス型」と「センサス型」に分類され、短期間での変化を追うものから、長期的な傾向を分析するものまで多様なアプローチが可能です。組織サーベイの実施には適切な質問設計や回答のしやすさへの配慮が必要であり、その結果をどのように活用するかが成功の鍵となります。

本記事では、企業がどのように組織サーベイを活用し、持続的な成長を実現できるのか、具体的な事例を交えて詳しく紹介します。

目次

組織サーベイとは?

組織サーベイとは、企業が組織の内部状況や従業員の意識を定量的に把握するために行う調査です。具体的には、従業員満足度やエンゲージメント、職場環境の状態、従業員同士のコミュニケーションの質などを評価します。

組織サーベイを行う目的や社内アンケートとの違いについて、詳しく説明します。

組織サーベイを行う目的

組織サーベイを行う目的は、組織の現状を正しく把握することです。特に、以下のような「日常業務では見えづらい要素」を可視化します。

- 従業員の価値観や考え方

- 職場の雰囲気

- 人間関係の質

- 経営層と現場の認識

- 部門間の協力体制

また、施策の効果を数値で可視化することも目的の一つです。組織の健康状態を継続的にチェックし、問題の早期発見や対策の実行につなげます。

社内アンケートとの違い

組織サーベイは、従業員に質問項目への回答を求める点で、社内アンケートと似ていますが、目的が異なります。

社内アンケートは情報収集を主な目的としますが、組織サーベイは組織の改善を見据えた包括的な取り組みです。継続的な改善活動のベースとして活用されるため、分析の深さも異なります。

組織サーベイの種類

組織サーベイは、調査内容や実施頻度によりさまざまな種類にわけられます。2つの特徴から具体的な組織サーベイの種類について解説します。

調査内容による種類

組織サーベイの調査内容による種類として、主に次の3つが挙げられます。

- 従業員満足度調査(モラールサーベイ)

- エンゲージメントサーベイ

- ストレスチェック

1.従業員満足度調査(モラールサーベイ)

従業員が職場環境や業務内容、人間関係にどの程度満足しているかを測定する調査です。従業員のモチベーションを把握し、定着率や生産性向上のために活用されます。例えば、以下のような質問項目によって構成されます。

- 業務量や責任に対して妥当な給与を得られていますか?

- 福利厚生の種類に満足していますか?

- 現在の会社で働き続けたいですか?

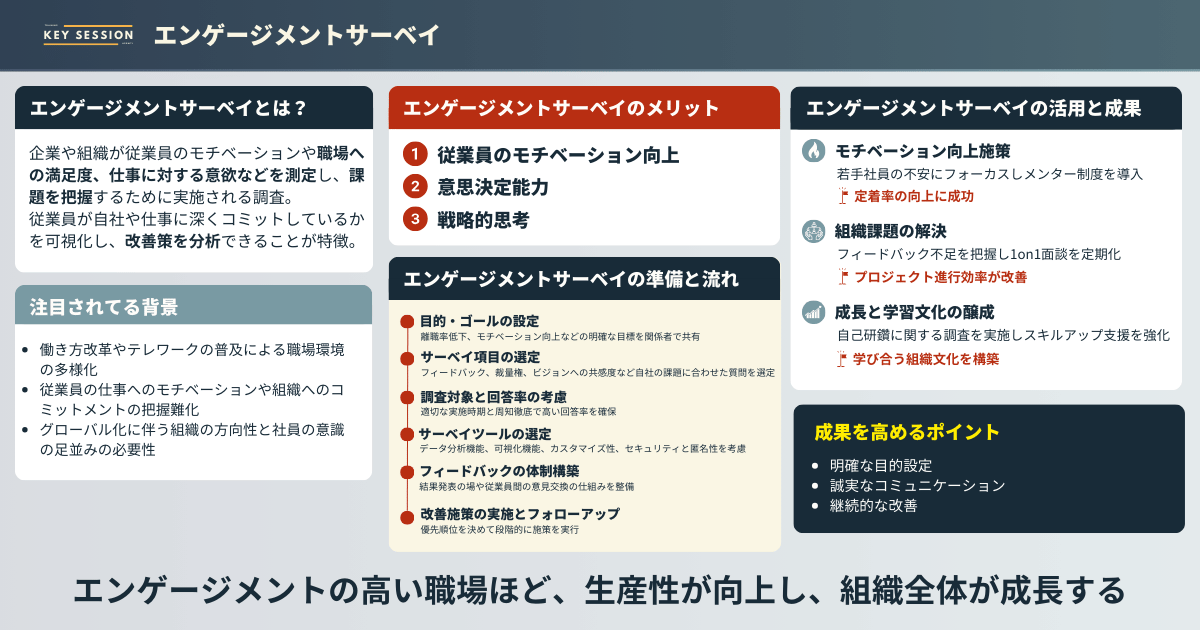

2.エンゲージメントサーベイ

従業員の仕事への熱意や会社に対する貢献意欲を評価する指標です。従業員満足度調査が環境面の外的要因を測るのに対し、エンゲージメントサーベイは積極性や自発性など内面的な状態を数値化します。

従業員満足度調査と同様に、生産性向上の施策立案を目的として活用されますが、より本質的な要素を評価するものといえるでしょう。具体的には、以下のような質問項目で構成されます。

- 会社の成果に貢献できていると感じますか?

- 上司や同僚はあなたの仕事ぶりを認めてくれていると感じますか?

- 自分自身の業務に対する熱意はどのくらいありますか?

- 上司や同僚との連携がスムーズであり、協力的ですか?

3.ストレスチェック

職場でのストレス状況や心身の健康状態などを評価し、メンタルヘルス不調を予防する目的で活用されます。常時雇用する従業員が50人以上の事業場で年1回以上の実施が義務づけられており、2025年以降には50人未満の事業場への義務化が進められています。

組織の健康状態を把握するため、法的にも実施が求められる評価指標といえるでしょう。具体的には、次のような項目を評価します。

- 仕事のストレス要因(業務量や裁量性、対人関係上のストレスなど)

- ストレス反応(活気やイライラ、抑うつ感など)

- 周囲からのサポート(上司や同僚、家族、友人など)

参考:ストレスチェック実施義務対象を50人未満の事業場にも拡大するよう提言│労働政策研究・研修機構

参考:職業性ストレス簡易調査票を用いた ストレスの現状把握のためのマニュアル│厚生労働省

実施頻度による種類

組織サーベイは、短期間で繰り返し実施する「パルス型」と定期的に実施する「センサス型」に分類されます。両者を組み合わせることで、より正確な組織診断が可能となります。

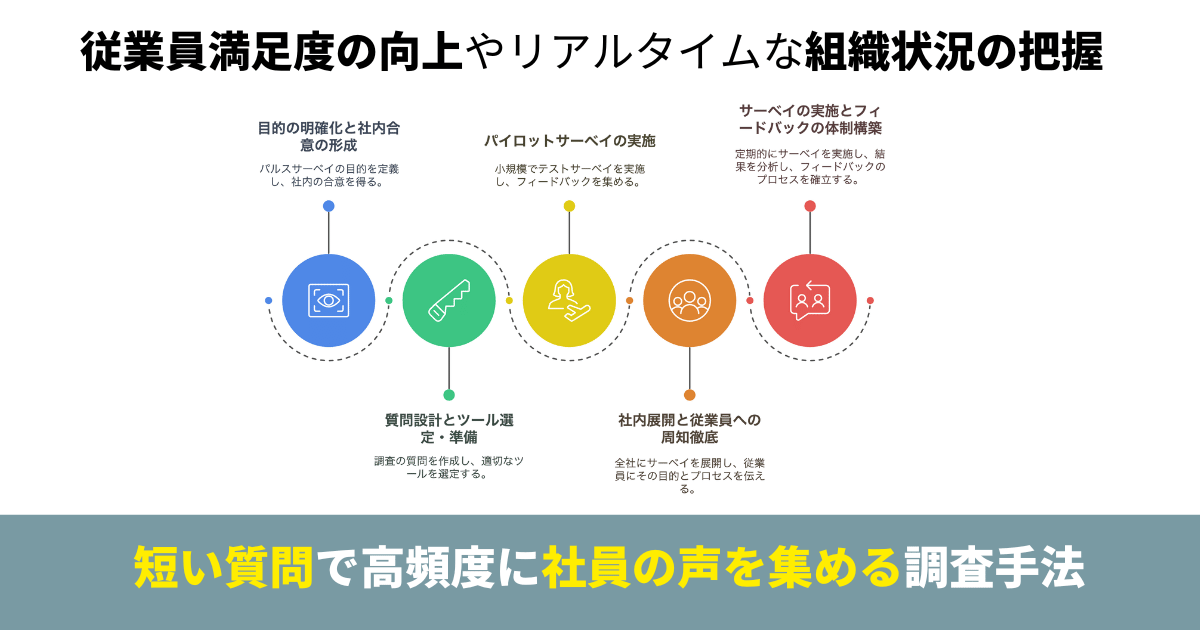

1.パルス型

パルス型は、1週間~1か月に1回程度の短い間隔で実施する組織サーベイです。10問以下の少ない設問数で、従業員の負担を抑えつつ、満足度や現場での課題をタイムリーに把握できます。組織改編や人事制度の変更など、何らかの変化前後で比較を行い、施策の軌道修正を行うのに適した方法です。

また、設問数が少ないので、担当者が行う事前の設計や実施後の分析に工数がかからない点がメリットといえます。

2.センサス型

センサス型は、半年~1年に1回程度の間隔で実施する調査です。設問数は50~150問程度と多く、組織課題やその影響要因を多角的に分析できます。しかし、従業員への負担が大きいため、実施頻度や時期は慎重に検討する必要があります。

また、調査や分析に時間を要するため、従業員の回答が組織の現状を反映しにくいデメリットがあります。

組織サーベイのやり方

組織サーベイは、準備から改善施策の実行まで、適切なステップを踏むことが重要です。次の4つのステップに沿って、やり方と注意点を解説します。

- 事前準備

- サーベイ実施

- 分析と評価

- 改善施策の実行

ステップ①:事前準備

まず、サーベイの目的と実施体制を明確にします。例えば、「若手社員の離職率を下げたい」という課題なら、「入社3年目までの従業員満足度を測定する」と具体的に対象範囲を決めます。

実施体制は人事部だけでなく、経営層や現場の管理職を含めて構築することが大切です。経営層や現場との認識がずれないよう、組織サーベイの目的や期待する効果を共有し、組織全体で共通理解を得ておきましょう。

ステップ②:サーベイ実施

準備が整えば、組織サーベイを実施します。実施時期の選定は、従業員の回答態度や結果の信頼性に影響します。そのため、回答しにくい繁忙期を避けつつ、改善施策を効果的にするため、次年度の施策に反映しやすいタイミングを選ぶことが大切です。例えば、10~11月の時期が適しているでしょう。

ステップ③:分析と評価

実施後の分析では、組織全体のスコアに加え、部署や職位、年齢層別などさまざまな切り口で分析を行います。特に、部署や階層間での認識のギャップがないかを把握しましょう。例えば、従業員のエンゲージメントについて経営層が高く評価し、現場の従業員が低く評価している場合、何らかの課題が隠れている可能性があります。

ステップ④:改善施策の実行

分析結果をもとに、具体的な改善施策を行います。「上司とのコミュニケーションが少ない」という課題が見つかった場合、「毎月1回30分、1on1を行う」と施策を決めます。実施後は3か月ごとにパルスサーベイを実施し、改善状況を確認しながらさらなる改善を行いましょう。

【サーベイ4HR】今すぐエンゲージメントサーベイを開始

組織の心理的安全性とエンゲージメントを「見える化」し、チームをより強く、より活発に。

https://survey4hr.com/

組織サーベイのメリット

組織サーベイのメリットとして、次の3つが挙げられます。

- 「個人」の問題から「組織」の課題へ転換できる

- 経営層と現場の認識ギャップを可視化できる

- 回答を通じて健全な組織のあり方を共有できる

1.「個人」の問題から「組織」の課題へ転換できる

組織サーベイの実施により、データにもとづいて組織全体の課題として問題を捉えられます。例えば、「営業成績が伸び悩んでいる」「離職者が増えた」などの課題は、個人の問題として捉えがちでしょう。

しかし、問題とされた個人にアプローチするだけでは本質的な解決にはならず、責任転嫁された従業員の動機づけが下がります。課題に影響している要因を定量化することで、個人に帰院するものではなく、組織的な問題として対策していくことが可能となります。

2.経営層と現場の認識ギャップを可視化できる

経営層と現場では、組織の状態について認識が異なることがあります。例えば、企業理念の浸透度について、経営層は「十分に浸透している」と考えていても、現場では「理解が不十分」と感じているようなケースです。

組織サーベイにより、認識のギャップを数値で可視化できます。「理念研修をしたほうがよい」「部署でのコミュニケーションを増やすべき」など、施策の必要性について共通理解が得られます。

3.回答を通じて健全な組織のあり方を共有できる

組織サーベイの質問項目には、会社が大切にしたい価値観や望ましい行動が反映されています。従業員が回答するだけでも、自然と目指すべき組織の姿が理解できるでしょう。

例えば、「自分の役割は、会社にどう貢献しているか理解していますか」という質問は、組織全体を見据えた視点が大切なことが伝わります。組織サーベイを行うこと自体が、自社の価値観を伝えるツールにもなりうるのです。

組織サーベイのデメリット

組織サーベイのデメリットとしては、以下の3つが挙げられます。

- 実施のコストと手間がかかる

- 回答の偏りにより正確な把握ができない恐れがある

- 従業員の不満や不信感につながる可能性がある

1.実施のコストと手間がかかる

組織サーベイの実施には、費用面のコストや労力がかかります。費用に関しては、サーベイツールの導入費用や利用料、分析とフィードバックの外部委託費用を考慮する必要があります。

また、質問項目の設定から結果分析、報告書作成まで、担当者の業務負担が増大します。従業員も、回答時間やフィードバック面談の時間を確保する必要があるでしょう。

2.回答の偏りにより正確な把握ができない恐れがある

「回答によって評価を下げられないか」など、評価や上司の目を気にしてしまうがゆえに、回答に偏りが生じることがあります。特に、サーベイの目的が従業員に伝わっておらず、結果の取り扱いも不透明な場合には、形式的な回答が増えて信頼性が損なわれる可能性があります。

3.従業員の不満や不信感につながる可能性がある

組織サーベイ後のフォローが不十分な「やりっぱなし」の状態は、従業員の不満や不信感を招きます。「時間をかけて回答したのに何も改善されない」「また面倒な調査か」といった声が出始めると、以降の実施時にも影響するでしょう。

組織サーベイ実施の注意点とポイント

組織サーベイを効果的に実施するためには、以下のポイントに注意するとよいでしょう。

- 信頼性の高い質問設計を意識する

- 従業員が回答しやすいよう配慮する

- 結果の活用とフィードバックを確実に行う

1.信頼性の高い質問設計を意識する

組織サーベイから課題を正確に抽出するためには、信頼性の高い質問設計を意識することが大切です。具体的でない質問は、個人の解釈によって回答が異なるため、正確な現状を反映しないことがあります。例えば、以下の点に注意して質問設計を行うとよいでしょう。

- 一つの質問で2つ以上を問わない

×「上司や同僚との関係は良好ですか」

○「上司との関係は良好ですか」

- 結果の解釈が明確な質問にする

×「職場の雰囲気は自由ですか」

○「アイデアや意見を自由に発言できる雰囲気がありますか」

- 具体的な事実を含めた質問にする

×「上司はよいマネジメントを行っていますか」

○「上司は月1回以上、1on1を行って進捗確認をしていますか」

自社で質問項目を設定する際や、サーベイツールを導入する際には、上記のような点を満たしているかを確認しましょう。

2.従業員が回答しやすいよう配慮する

組織サーベイの結果は、従業員からどれだけ本音の回答を得られるかに左右されます。そのため、以下のように回答に当たって心理的安全性を確保できるように配慮しましょう。

- 匿名で回答してもらう

- 筆跡でばれないようにWeb実施にする

- 他の機関に調査を依頼する

- 閲覧する人や利用範囲を明記する

- サーベイを強制しない

3.結果の活用とフィードバックを確実に行う

結果を職場環境の改善に活用し、回答した従業員へのフィードバックを確実に行うことで、組織サーベイ受検への意欲を高められます。

従業員や管理職へのフィードバックを行う際には、以下の点を意識すると効果的な施策につながります。

- 現状や打つべき対策などに必要な情報のみ伝える

- サーベイから気づいたことを共有する時間を設ける

- 具体的な数値や成功事例を共有する

フィードバックは改善点も含めて伝える必要がありますが、「犯人探し」にならないように注意しましょう。サーベイは組織をよくするために行うことであり、すでに改善されている点も含めて伝える姿勢が大切です。

組織サーベイの活用事例

株式会社LIXILの例

組織サーベイを組織的な改善活動に生かした事例として、株式会社LIXILの例を紹介します。

LIXILショールームでは、2019年11月から月1回のエンゲージメントサーベイを実施しています。以前に実施していた従業員満足度調査を発展させ、組織への愛着や主体的な貢献意欲を測定・可視化する取り組みです。

サーベイにより組織の現状を具体的な数値で把握することで、マネージャーと現場の認識ギャップを発見したり、エンゲージメントの重要性を浸透させています。

スコアは「毎月の健康診断」と位置付け、マネジメント側は数値に一喜一憂せず、継続的な改善を実施。エリアマネージャーの訪問回数を増やしたり、人間関係を学ぶワークショップを開催したりするなど、エンゲージメントを高める施策を積極的に行っています。

参考:組織を"見える化"するエンゲージメントサーベイを、より良い職場づくりに活用 |株式会社LIXIL

組織サーベイツールの選び方

組織サーベイを実施するためのツールは、どのような基準で選べばよいのでしょうか。以下の3つのポイントを意識して選ぶとよいでしょう。

- 目的に合わせて選ぶ

- 回答や結果集計のしやすさを考慮する

- 費用対効果を考える

1.目的に合わせて選ぶ

組織サーベイを行う目的や解決したい課題に合わせて選ぶとよいでしょう。サーベイツールには、標準的な設問と分析機能が備わったパッケージ型と、企業に合わせて設計するカスタマイズ型のサービスがあります。自社が抱える課題やフェーズに合わせて、以下のように選びましょう。

【パッケージ型が適している場合】

- 業界の平均と自社の状態を比較したい

- 定期的にエンゲージメントの測定を行いたい

- 法定のストレスチェックと合わせて実施したい

- 自社で設計する余裕がない

- コストを抑えたい

- 速やかに導入したい

【カスタマイズ型が適している場合】

- 特定の部署、従業員の属性の課題がはっきりしている

- 人材の多様性があり、独自の質問設計をしたい

- 新規事業の立ち上げや組織改編など、固有の課題に対応したい

パッケージ型は、決められた設問を導入するため、比較的早期に始められ、コストも抑えやすいでしょう。データ数が多いため、業界平均との比較に適しており、定期的な調査と分析も行いやすいです。

カスタマイズ型は、組織特有の課題への対応や、既存のサービスではできない詳しい分析が必要な場合に適しています。両者の特徴を理解し、自社に最適なサービスを選びましょう。

2.従業員の回答のしやすさを考慮する

組織サーベイの活用を効果的にするには、従業員から多くの回答を得ることが大切です。高い回答率を確保することで、分析結果の信頼性を高められます。従業員が回答しやすい組織サーベイのために、以下のようなユーザビリティを確認しましょう。

- スマートフォンやタブレットなど複数ツールでの回答

- 多言語対応の有無

- 操作の直感的なわかりやすさ

特に、製造業や小売業など、店舗や工場勤務でPC作業が少ない従業員が多い場合、スマートフォン対応は必須の機能といえます。

3.信頼性の高い分析が充実したツールを選ぶ

組織サーベイを改善施策に生かすには、回答内容を高い精度で分析することが大切です。信頼性の高い分析方法でサーベイ結果を適切にフィードバックできます。以下のようにデータの解釈の信頼性や説明のしやすさが十分かをチェックしましょう。

- 統計分析の充実度(t検定や分散分析、回帰分析など)

- 部署や属性間比較のしやすさ

- 経年変化の分析有無

- 分析結果のグラフ化機能の有無

| ツール名 | 運営会社 | 価格 (無料プラン/料金体系) |

機能 (匿名性・カスタマイズ性・分析機能) |

使いやすさ (UI/UX・導入容易性・サポート) |

詳細 |

|---|---|---|---|---|---|

| モチベーションクラウド | 株式会社リンクアンドモチベーション |

無料プラン: なし(要問い合わせ) 料金: 初期費用+月額利用料(都度見積もり) ※大規模向け |

・132問に及ぶ大規模設問でエンゲージメントを詳細に可視化 ・国内最大級データベース(約237万人)と比較分析が可能 ・パルスサーベイ(月次・週次)による継続的測定にも対応 ・回答は匿名、組織単位で集計 |

・専門コンサルタントの伴走支援や改善ナレッジ提供が充実 ・設問数が多いため従業員の回答負担がやや大きい ・コストは高めで中~大企業向け |

詳細 |

| Wevox | 株式会社アトラエ |

無料プラン: なし(1か月無料トライアルあり) 料金: ベーシック 300円/人・月、スタンダード 600円/人・月 |

・3分程度で回答できるパルスサーベイ ・豊富なテンプレートから設問を選べるカスタムサーベイ ・業界ベンチマーク分析(偏差値表示)に対応 ・AIが結果分析し重要課題を自動特定 ・回答は匿名、安全にデータを管理 |

・スマホやPCから直感的に回答可能 ・管理画面も見やすくリアルタイムで結果を確認 ・オンライン/電話サポート(有料オプション)で運用支援 ・利用人数によってコストは増加する点に注意 |

詳細 |

| ラフールサーベイ | 株式会社ラフール |

無料プラン: なし(無料デモあり) 料金: 初期費用100,000円 + 月額16,000円~ (12ヶ月契約) ※従業員数で変動 |

・「ショートサーベイ」(約24問)でメンタル&エンゲージメントを定期測定 ・「ディープサーベイ」で9分野を詳細診断 ・法定ストレスチェックやESG項目分析に対応 ・カスタマイズ可能、回答は匿名集計 |

・目的に応じた設問数調整で回答負担をコントロール ・導入時に専任CSがオンライン説明・運用サポート ・初期費用・年間契約が必要で小規模企業にはハードル高め |

詳細 |

| Geppo | 株式会社リクルート |

無料プラン: 組織サーベイのみなら月額無料 料金: 個人+組織サーベイの場合 1ユーザー月額298円~ ※25名までは月額20,000円~ など |

・個人パルスサーベイと組織診断サーベイを実施可能 ・eNPSなどの指標で離職リスク・エンゲージメントを把握 ・リアルタイム集計で状況変化を見逃さず ・回答は匿名を基本としつつ必要に応じ個人フォローも対応 |

・25名規模~数万人規模まで導入実績豊富 ・専任スタッフが導入から運用まで伴走支援 ・コメント分析レポートは有料オプション ・組織サーベイのみならコストを抑えて試用可能 |

詳細 |

| ミキワメ | 株式会社リーディングマーク |

無料プラン: なし(30日間無料トライアルあり) 料金: 要問い合わせ (従業員数に応じ見積もり) |

・AIがエンゲージメント&メンタル面を解析する次世代ツール ・月次サーベイで個々の性格傾向に合わせた質問を自動出題 ・離職リスク測定に特化し要フォロー者を早期発見 ・結果をもとにAIが最適なケア方法を提案 |

・回答は3分程度で完了し従業員の負担が少ない ・人事担当者は専門知識なしでAI提案を参考にケア可能 ・サービス歴が浅く実績・費用面の情報が少ない ・トライアルで事前に操作感を確認がおすすめ |

詳細 |

| ハタラクカルテ | 株式会社OKAN |

無料プラン: なし(無料トライアルあり) 料金: 初期費用無料、1人あたり年間2,200円~ ※最低年額110,000円~ |

・大学との共同研究で相関の高い設問を開発 ・短い設問で組織エンゲージメントを効率的に把握 ・匿名集計、管理画面で自動分析レポート表示やCSV出力 ・IT導入補助金対象サービス |

・シンプルかつ直感的なUIで人事担当者も運用しやすい ・比較的リーズナブルな価格で導入可能 ・カスタム分析やベンチマーク機能は限定的 ・年単位契約が基本 |

詳細 |

| TERAS | 株式会社スタメン |

無料プラン: あり(初期費用・月額0円、人数・回数無制限) 料金: 有料版はコンサル支援などオプションプラン |

・エンゲージメント診断に特化したサーベイ ・シンプルな設問&匿名回答で組織の課題を把握 ・無料版でも基本のサーベイ&分析レポート機能を利用可能 ・必要に応じ有料でコンサルサポートを追加 |

・人数や回数制限がない無料プランで導入ハードルが低い ・UIがシンプルで短期間導入が可能 ・詳細な個人分析や高度な機能はオプション依存 ・コンサルタント活用を前提とした高度分析も視野に |

詳細 |

| Qualtrics | クアルトリクス合同会社 |

無料プラン: なし(デモあり) 料金: 要問い合わせ(エンタープライズ契約中心) |

・グローバルスタンダードの従業員エンゲージメントプラットフォーム ・パルスサーベイや360度評価、ストレスチェックなど多機能 ・AI/機械学習を使った高度な分析・予測レポート ・多言語対応&豊富な海外ベンチマーク |

・大企業向けの豊富な機能とサポート体制 ・導入・運用に専門知識が必要でオーバースペックになりがち ・日本法人による支援やコンサル導入可能 ・多国籍展開企業に最適だが費用は高め |

詳細 |

研修の導入を徹底サポート

研修の導入を徹底サポート