プレイングマネージャーは、現場業務と管理業務を兼任する重要な役職です。チームの目標達成に貢献しながら、部下の育成や管理も行うため、高いマルチタスク能力が求められます。

プレイングマネージャーは現場業務を熟知しているため、経営層との折衝や迅速な意思決定が可能であり、組織全体のスピード感と一体感を向上させます。しかし、過剰な業務負担やマネジメント不足のリスクも伴います。

そのため、時間・タスク管理スキルやコミュニケーションスキルが特に重要です。また、企業としては適切な人材配置と評価基準の明確化が求められます。

プレイングマネージャーの役割を理解し、適切に支援することで、組織全体のパフォーマンス向上が期待できるでしょう。

この記事ではその役割と求められるスキル、そしてメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。

目次

プレイングマネージャーとは?

プレイングマネージャーとは、現場業務とマネジメント業務を兼任する管理職のことです。売上、目標に貢献しながらも、部下の育成や管理、組織の監督などを担います。個人とチーム双方の目標を達成することが求められ、管理職よりも業務負担が大きくなる傾向があります。

1.役割と仕事内容

プレイングマネージャーは通常業務と管理業務を兼任します。プレイヤーとしてチームの目標達成に貢献する一方で、部下のマネジメントも行います。また、現場業務をよく理解している立場として、経営層や他部署との折衝を行うことも役割の一つです。

プレイヤーとしての業務

プレイングマネージャーは、自分自身も業務をこなし、チームの目標達成に貢献します。例えば、営業職であれば部下の育成や進捗管理を行いながらも、売上達成を目指します。チームの手本として、高い業務レベルを要求されることが多く、プレッシャーが大きいでしょう。

部下のマネジメント

管理職として、業務と並行して部下のマネジメントを行います。チームメンバーに配慮しながら、組織として高い成果を上げられるよう支援します。業務の進捗管理や時間管理、チーム目標の明確化やモチベーションアップのための施策、人材育成などが主な役割です。

中間管理職としての折衝

プレイングマネージャーは、部長や経営層、他部署との折衝を行う、中間管理職としても機能します。経営戦略や事業の方向性など、経営層から伝えられた抽象度の高い課題をチームメンバーに受け入れられやすい形で伝えます。

業務の実情をよく理解しているため、実現可能な目標設定や行動計画を立てられる存在として組織には必要です。

2.管理職との違い

通常業務を兼務しない管理職との違いは、業務に携わるかどうかという点です。

プレイングマネージャーは業務に携わり、目標達成に直接的に関わります。そのため、他のチームメンバーと一丸となって目標達成に取り組みやすかったり、細かい事情にもきちんと気づけたりするでしょう。きめ細やかな対応でチームの一体感を高めやすいといえます。

一方で、個人の目標を達成しながらもマネジメントも行うため、一般的な管理職よりも業務過多になりやすいでしょう。

3.必要とされる背景

人員不足や急速な時代変化への対応が求められていることからプレイングマネージャーが重要視されています。

プレイングマネージャーが増加したのは、バブル崩壊が起きた1990年代頃からです。バブル崩壊の影響を受けた企業が、人件費抑制を目的としてプレイヤーやマネジメント層の人員整理を行いました。

その結果、限られた人員で組織を形成するため、プレイヤーとマネジメントを兼任するプレイングマネージャーが増加したのです。

また、近年の急速な変化に対応するためには、迅速な意思決定が求められます。プレイングマネージャーは実務に精通しているため、企業が求める方向性で現場を動かせます。経営ビジョンとの齟齬が生じにくく、スピード感を持って施策を進められるでしょう。

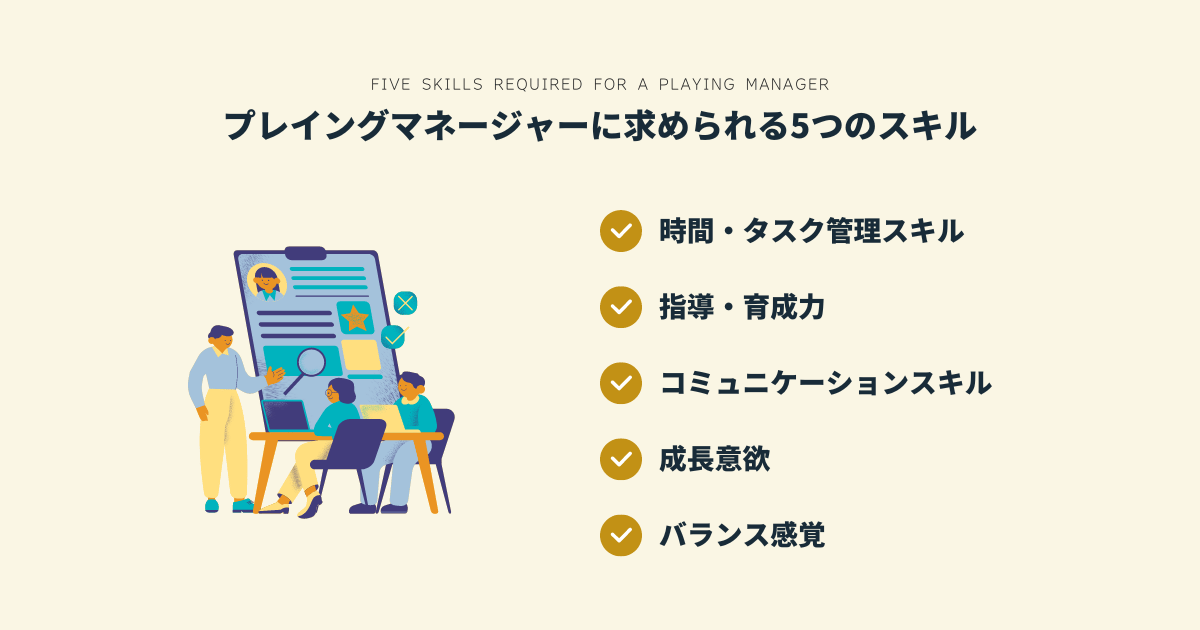

プレイングマネージャーに求められる5つのスキル

プレイヤーとマネージャーを兼任するには、一般的な管理職以上に必要とされるスキルは多岐にわたります。具体的にはどのようなスキルが求められるのでしょうか。

1.時間・タスク管理スキル

プレイングマネージャーは、業務を行いながらマネジメントにも配慮する必要があります。そのため、業務を効率化するための時間・タスク管理スキルが欠かせません。

時間・タスク管理スキルとしては、業務の優先順位をつけるスキルが求められます。優先度の高いタスクを見極めた上で、進捗状況を管理するといった能力です。

また、部下の業務遂行能力や適性、現在のリソースを見極め、適切に業務を割り振るスキルも必要です。部下に報連相を徹底させたり、都度声かけをしたりするなど、進捗管理を密に行うことが求められます。

2.指導・育成力

組織力を上げるための指導力、育成力も必要です。プレイングマネージャーは実務も行う能力が高いため、時間がないと「自分でやった方が早い」と業務を抱えがちです。一人で抱えすぎると負担が増大し、心身の不調をきたす恐れがあります。

プレイングマネージャーの健康を損なわないためにも、指導力や育成力が求められます。指導や育成のためには、業務の裁量性を高めることが大切です。部下の適性を見極めて業務を任せ、課題があれば自力で解決できるようサポートする姿勢を身につけられるとよいでしょう。

3.コミュニケーションスキル

上層部や部下、他部署など折衝の機会が多いプレイングマネージャーには、コミュニケーションスキルが不可欠です。チーム全体に働きかける能力とチーム外の人とやり取りをするスキルが必要でしょう。

チームに対しては、チームの方向性や任せる仕事内容を明確に示し、部下が意欲的に業務を行えるよう関わる力が求められます。傾聴や共感を示しつつ、今後のビジョンについても示していく態度も重要でしょう。

例えば、積極的にコミュニケーションを取り、部下のビジョンや価値観を共有できると、モチベーションが高まります。そのための面談スキルとして、1on1でのフィードバックやコーチングスキルも必要な能力です。

また、チーム外の人との交渉力も求められます。チームの実情を踏まえた意見をわかりやすく伝え、他部署や経営層の意向を踏まえて折衝できる能力がプレイングマネージャーには不可欠です。

4.成長意欲

プレイングマネージャーは、経験したことのないマネジメント業務を実務と並行して行うため、高い成長意欲が求められます。実務をこなすだけでなく、マネジメントに関する知識を主体的に学び続ける姿勢が必要です。

また、プレイヤーの模範としてチームの最前線で活躍することも求められます。そのためには、高い成果を維持する必要があり、自発的な努力を続けることが欠かせません。

そして、プレイングマネージャーが意欲的に学ぶ姿勢を部下に見せることで、成長意欲の高いチームづくりにもつながります。成長意欲は、プレイングマネージャーが機能するためだけでなく、変化に対応できるチームづくりにも必要な要件です。

5.バランス感覚

プレイヤーとマネージャーという2つの役割を両立させなければならないため、バランス感覚が必要です。現場では実務に従事しつつ、同時に企業のビジョンや戦略を踏まえて企業全体を見渡す視点が求められます。

チームで成果を上げようとすると、経営層と現場の意向が相反することも少なくありません。プレイングマネージャーは現場に偏りすぎず、経営層の意向もくみ取りながらチームを率いていく役割があります。

そのためには、どちらかの立場に偏りすぎていないかを適宜振り返るバランス感覚が欠かせません。自分自身の行動を振り返る内省力や柔軟な思考など、俯瞰して物事に取り組めるスキルが重要となります。

プレイングマネージャー配置のメリット

マネジメント業務が主体の管理職に比べて、プレイングマネージャーを配置することは、企業にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

1.組織に一体感が生まれる

プレイングマネージャーを配置することによって、組織に一体感が生まれやすいというメリットがあります。現場をよく知るプレイングマネージャーが経営層と折衝することで、現場の意見が上部に伝わりやすくなるからです。

企業が社員の意向をくみ取り反映できることは安心感につながり、組織へのロイヤリティやエンゲージメントが向上するでしょう。

チームにおいても、プレイングマネージャーは現場の実情を踏まえた施策を提案しやすいといえます。社員にとっては示される方針に共感しやすく、チーム一丸となって業務に取り組めるでしょう。

プレイングマネージャーが組織の中で橋渡し役として機能することで、企業の一体感が高まるメリットがあります。

2.業務全体のスピード感が向上する

プレイングマネージャーは、経営層の意向と現場の実情を理解しています。そのため、意思決定から実行までが迅速になるというメリットがあります。

現場の実務にも精通しているため、経営層の方針を具体的な行動計画に落とし込んで、部下に伝えやすいでしょう。具体的に決まっているため、部下はどのように動けばよいのか迷うことなく施策を実行できます。

現場と経営層の両方の立場に立って、意思決定から実行までを俯瞰しながら指揮を取ることで、組織全体のスピード感が向上します。

3.適正な人材配置につながる

プレイングマネージャーは、実務能力を保ったままキャリアを重ねるため、人材配置を考える際に、活躍できる場が広いでしょう。

管理職が役職定年を迎えて現場業務に戻る際、どのようなポジションに配置すればよいか、人事担当者として迷うケースもあります。実務から離れており、能力を発揮できるポジションを見つけるのが難しいためです。

一方で、プレイングマネージャーは、昇格後も実務を行うため、知識をアップデートしながら能力を保てるでしょう。現場業務に戻る際にも、第一線で活躍できる能力を保持した人材として、多様な配置を考慮することが可能となります。

プレイングマネージャーを配置することで、適材適所の人材配置を行えるとともに、人事ローテーションがスムーズになるでしょう。

プレイングマネージャー配置のデメリット

プレイングマネージャーを配置することで、組織が一体となり施策実行をスピード感を持って行うことが可能となります。一方で、プレイングマネージャーを配置するデメリットとしては、どのようなことがあるのでしょうか。

1.業務を一人で抱えすぎてしまう

プレイヤーと管理職を兼務するため、行う業務が膨大になる可能性があります。定型的な業務だけでなく、管理職としてイレギュラーな対応が必要な場面もあるでしょう。そのため、限られた時間の中で対応しなければならないプレッシャーにさらされやすいといえます。

プレイングマネージャーが一人で業務を抱えすぎないよう、チーム内で分担する仕組みづくりに企業全体で取り組む必要があります。マニュアルの整備や効率化ツールの導入など、属人化を防ぐ仕組みを整えていきましょう。

属人化と属人性の解消については以下の記事もご参照下さい。

関連記事:属人化の原因と解消するための手法を紹介

2.マネジメント不足に気づかれにくい

プレイングマネージャーのマネジメントがうまくいっていなくても、個人の能力で補ってしまうケースがあります。例えば、部下の仕事を肩代わりして残業するというように、業務が回っていない状態をカバーするようなことです。

周囲からは業務が滞りなくできているようにみえるため、気づかれにくいでしょう。しかし、チーム力は上がらず、プレイングマネージャーが心身の不調をきたしてしまう恐れがあります。

企業としては、マネジメント能力を十分に高めてから、管理職に昇格させるような仕組みづくりが求められます。プレイヤーとしての能力に重点を置いて評価するのではなく、マネジメント力も含めて評価する制度が必要です。

▼ マネジメント能力の高め方については次の記事もご参照ください。

マネジメント能力とは - 目標を達成するためのスキルとその伸ばし方

▼ チーム力の伸ばし方については次の記事もご参照ください。

チーム力とは - 概念とその重要性、チーム力の伸ばし方を解説

3.評価基準が不明確になりやすい

プレイヤーとマネージャーとして必要とされる能力は異なるため、どちらに重点を置くのか、評価基準が不明確になりがちです。

例えば、「個人目標は達成しているがチームの目標は未達」という場合、どう評価するかが難しいでしょう。人事評価において、どちらを重視するか決めておき、共有しておく必要があります。

また、企業としてマネジメント主体の管理職を増やしたい場合は評価基準を見直すなど、人材育成方針に応じた修正も大切です。

- 組織に一体感が生まれる

- 業務全体のスピード感が向上する

- 適正な人材配置につながる

- 業務を一人で抱えすぎる

- マネジメント不足に気づかれにくい

- 評価基準が不明確になりやすい

優れたプレインクマネージャーを育成するポイント

プレイヤーとしても管理職としても、優れた成果を残せるプレイングマネージャーを育てるには、どのような点に注意するとよいのでしょうか。

1.プレマネジメント経験を昇格の条件とする

プレマネジメント経験を経て、管理職に昇格することを条件としておくとよいでしょう。プレマネジメントとは、管理職に昇格する前に、擬似的にその立場を経験しておくことです。マネジメントに必要な知識や求められるコミュニケーションが具体的に理解できます。

具体的には、昇格前に、管理職から一部マネジメント業務を代行し、少しずつ慣れていくとよいでしょう。マネジメント業務を身につけた状態で昇格することで、プレイングマネージャーとしての業務を円滑に行えます。

2.業務効率化や時間管理スキルを評価項目に盛り込む

管理職への昇格条件によっては、マネジメントスキルが低くても管理職に昇格してしまう可能性があります。例えば、売上高や達成率などの収益に関わる目標の重要度が高い場合、プレイヤーとして成果を残すと昇格できてしまうでしょう。

マネジメントスキルを担保するためにも、時間管理スキルや業務効率化への姿勢などを評価項目に盛り込むことが大切です。プレイングマネージャーにふさわしい人材を昇格させる仕組みづくりが求められます。

3.プレイングマネージャーへの研修を行う

昇格前や昇格後にOFF-JTとして研修を行い、マネジメントスキルの底上げを図ることも大切です。ただし、対面での開催だけでなく、オンラインでの研修をするといった、多忙なプレイングマネージャーへの配慮も必要でしょう。具体的には以下のようなテーマで研修を行います。

- チームで成果を上げるために必要なコミュニケーション

- コーチング、ティーチングのスキル

- 業務の割り振り方

- タイムマネジメント

接客・サービス業のプレイングマネージャー育成研修 (3時間 x 4回)

接客・サービス業のプレイングマネージャー育成研修は、経験学習サイクルで行動変容を促進。現場課題解決に直結する実践型カリキュラムでCS・ES向上と成果創出を支援し、忙しい現場にも配慮。全国オンライン対応。

研修の導入を徹底サポート

研修の導入を徹底サポート