バス運転手に対するカスタマーハラスメント(カスハラ)が深刻化しています。乗客との距離が近いバスの特性上、運転手は日常的に暴言や理不尽な要求を受けることがあり、その精神的負担が離職の一因となっています。特に、「ぶつかってでも進め」「下手だから渋滞につかまる」といった攻撃的な言葉は、運転手の士気を低下させるだけでなく、安全運行にも悪影響を及ぼします。

長時間労働や人手不足が課題となっているバス業界において、カスハラは運転手の負担を一層増大させる要因となっています。この問題を放置すれば、地域交通の維持が困難になる恐れもあります。

本記事では、バス運転手を取り巻くカスハラの実態とその影響、さらに効果的な対策について掘り下げます。

サミット人材開発株式会社 代表取締役 小菅 昌秀

一般社団法人日本説得交渉学会会員 顧客対応健全化研究会副会長 1972年1月三重県伊勢市生まれ 京都教育大学教育学部卒

苦情対応の分野の国際標準規格のISO10002意見書発行数トップクラスで、この分野の研修の国内第一人者である柴田純男氏に長年師事し、唯一人柴田氏のノウハウを承継しており一番弟子・後継者認定をされている。

目次

バス運転手へのカスハラの深刻化

バス運転手に対するカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)が近年深刻な問題となっています。

交通機関の中で乗客との接点が多いバスは、運転席と乗客が近く、言葉による暴言や理不尽な要求が直接突き付けられる場面が少なくありません。

実際に「ぶつかってでも進め」「下手だから渋滞につかまる」などの暴言を浴びせられ、心的負担が大きくなった結果、業界を去る運転手もいます。こうしたカスハラはバスの運行を妨げるだけでなく、運転手の注意力を削ぎ、事故リスクを高めることで乗客自身にも危険を及ぼす可能性があるため、早急な対策が求められています。

運転手不足が進むバス業界

働き手が敬遠する理由

バス業界では、元々高齢化や求人難による人手不足が指摘されてきました。長時間にわたる変則勤務に加え、大型車両を安全に運転する責任の重さや、万が一の事故時に負う精神的プレッシャーが敬遠されがちです。

近年は、新型コロナウイルスの影響で利用客数が大幅に減少した時期もあり、将来の経営安定性を不安視する声が就職希望者の間で広がっています。

地方だけでなく都市部でも路線バスの減便や廃止が相次ぐ中、残された路線や便を運行する運転手の負担は増大し、さらなる人手不足を招く悪循環が生まれています。

高齢化問題と求人難

バス運転手の平均年齢は、若い世代の確保が難しい状況で年々上昇傾向にあります。熟練の運転手が定年を迎えると人員に大きな空白が生まれ、それを埋めるだけの新規採用が追いつかないのが実情です。

こうした構造的な人手不足の中で、職場環境におけるカスハラは運転手の離職をさらに後押しする要因となります。

運転手一人当たりの業務負担が増えれば疲労やストレスが高まり、ミスや事故の可能性が高まるリスクにもつながります。結果として路線維持が難しくなり、地域住民の足が失われる恐れがあるのです。

増えるカスハラ被害

被害の実態と事例

カスハラは、単なる不満の表明や厳しい苦情とは異なり、運転手の人格や尊厳を傷つける行為です。全日本交通運輸産業労働組合協議会の調査では、「暴言や迷惑行為があった」という回答が46%に上るという結果が示されています。

鹿児島市のタクシー運転手として働く女性がかつて路線バスで受けた「ぶつかってでも進め」「下手だから渋滞につかまる」といった誹謗中傷は典型例であり、こうした言葉が蓄積すれば精神的負担は計り知れません。走行中に赤ちゃんの泣き声を理由に「黙らせろ」と迫られるケースもあり、運転中の集中力を欠くような要求を断りきれず、ストレスや不安に苛まれる運転手も少なくないのです。

「お客様は神様です」への誤解

長年にわたって日本社会では「お客様は神様です」という言葉が接客業の隅々にまで浸透してきました。しかし本来、これは歌手の三波春夫さんが「お客様を神様に見立てて最高の歌を届ける」という芸の心得を端的に表したものであり、「お客様は絶対的に正しい」という意味ではありません。

後年になって一部のお笑いトリオがギャグとして大々的に用いたことで、その誤解が一気に広まったと指摘されています。お客様と従業員の立場はあくまでも対等であり、サービスの担い手であるバス運転手の尊厳や安全運行への配慮を無視する行為は、社会全体の安全にも悪影響を及ぼします。

毅然とした対応を目指す重要性

心構えと「神様」概念の誤解

運転手の人出不足や高齢化という厳しい環境下で、カスハラが増えるのは憂慮すべき事態です。まず、理不尽な要求には毅然と対応するという心構えを持つことが大事だといえます。三波春夫さんの「お客様は神様」という言葉は、「お客様を神様と見立てて歌う」という芸能上の姿勢に過ぎません。ところが、この本来の意味が忘れられ、お客様側が優位性を当然の権利と主張する風潮が生まれてしまったのです。

自分を神様扱いするよう求める人々に対しては、「何様なのでしょうか」と問いかけるような社会全体の意識改革が欠かせません。

UAゼンセンのアンケートに見るカスハラの実態

UAゼンセンの組合員を対象としたアンケート結果によると、「直近2年間で迷惑行為にあったことがあるか」という問いに対し、2020年は56.7%、2024年は46.8%でした。わずかではあるものの減少の兆しが見られる一方、依然として半数近くが何らかのカスハラを経験している現状は看過できません。

バス運転手は乗客と常に近い距離で接するうえ、車内環境という閉鎖的な空間で業務を行います。運転中の安全確保が至上命題であるにもかかわらず、理不尽な暴言や要求にさらされてはストレスが溜まり、業務に集中できなくなるのは当然です。

こうした状況では運転手が「もう続けられない」と感じ、離職を決断してしまうリスクも高まります。バス会社によっては、この3年間で深刻なカスハラ被害を受け警察に通報したケースが複数件報告されており、暴行による逮捕事例も確認されています。

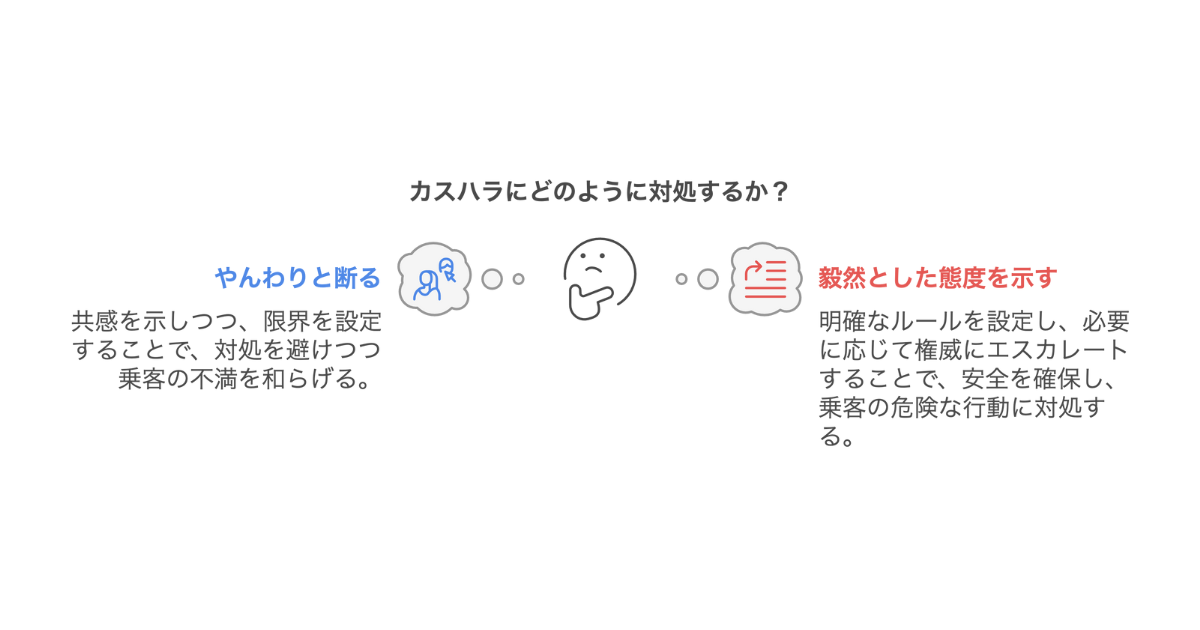

カスハラを防ぐための具体策

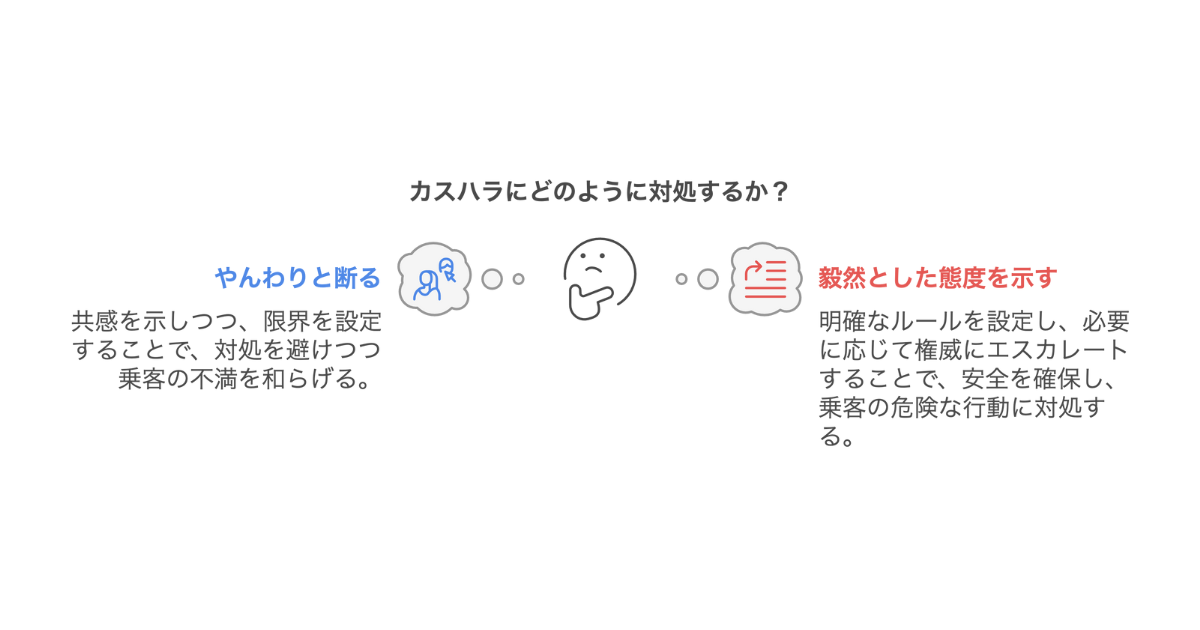

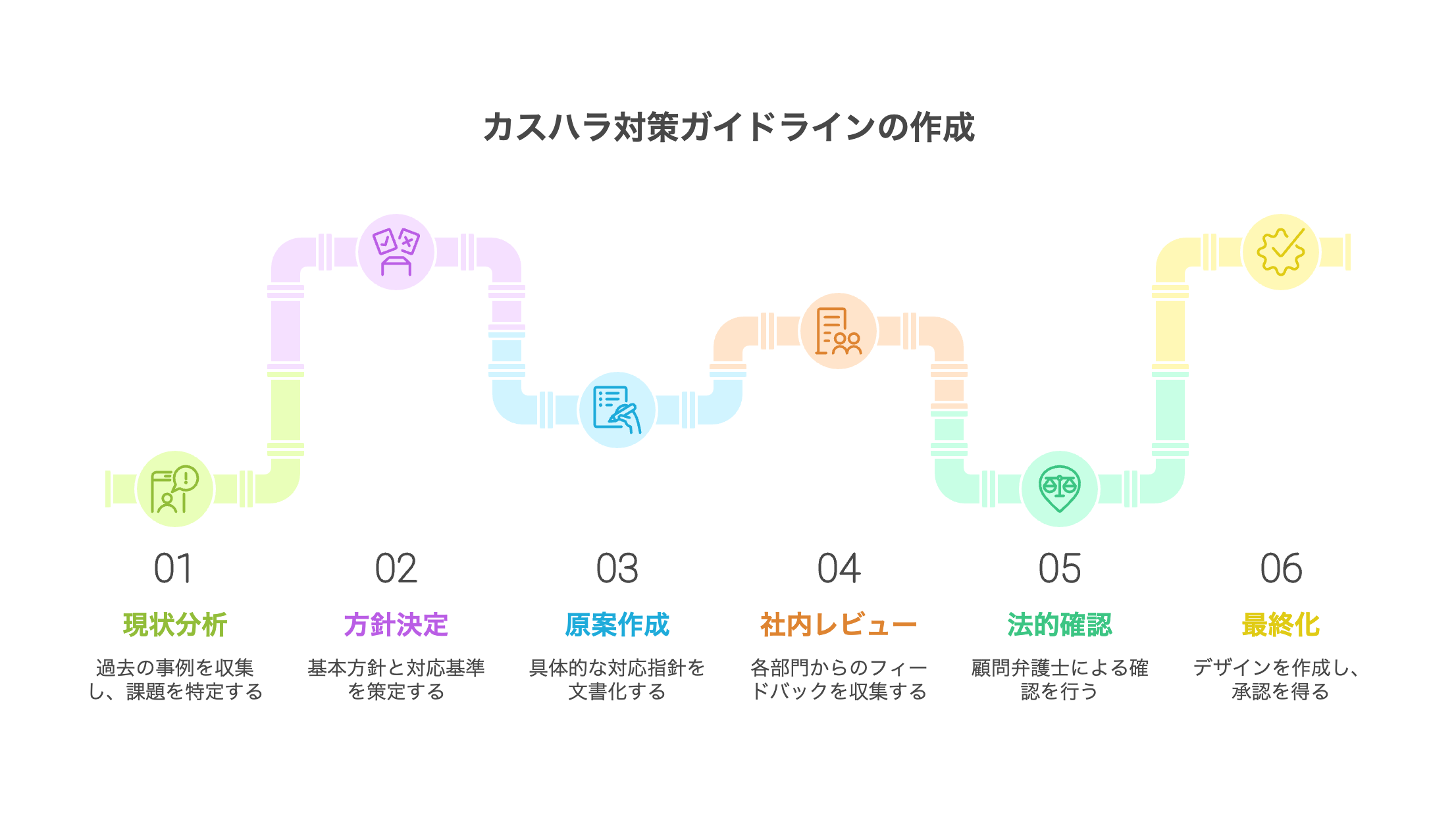

第一段階:やんわりと断る

カスハラを完全にゼロにするのは難しいですが、段階的な対処法を備えておくことで被害を最小限に抑えられます。まずはやんわりと断る方法が効果的です。

乗客からの過度な要求に対して、「気になりますよね、よくお気持ちは分かります」という共感の言葉をかけることで相手の感情を和らげつつ、「あいにくすぐに対処するのは難しいのです。ご理解いただけますと幸いです」と丁寧に説明するのです。

赤ちゃんの泣き声に対する苦情には、「確かに気になってしまうこともありますよね」と一旦寄り添いながら、「ただ、すぐに静かにさせることは困難です。ご容赦ください」と伝えれば、相手がエスカレートする可能性をある程度抑えられます。

「子どもを社会全体で見守り、育てることの大切さ」を呼びかけるポスターや車内アナウンスを取り入れるなど、乗客同士で助け合いの精神が育まれる雰囲気を醸成することも有効です。

第二段階:毅然とした態度を示す

それでもなお相手が強硬な姿勢を崩さず、暴言や脅迫めいた言動が続く場合は、毅然と対応する段階に移ります。

運転手は特殊な免許を持ち、プロとしての運行責任を負っている立場です。運転中に無理なリクエストを受け入れることは、乗客全体の安全に関わる問題となります。

「バスの運転に関するご意見はご遠慮いただいております」といった注意書きを車内に掲示し、明確にルールを示すことも大切です。また、警察へ連絡する判断基準を社内マニュアルなどで統一し、スタッフ全員が共有しておけば、万が一のトラブル時に迷わず対処できます。

「特定の乗客からの暴言が続く」「人身への危害が及びそう」など、危険度が高いと判断した段階で躊躇なく通報できる体制が必要です。

段階的対応のメリット

はじめは穏やかに説得を試み、それでも収まらないときにはマニュアル通りに警察へ通報するなど、対応に一貫性を持たせれば運転手も安心して仕事に臨めます。この対応で乗客とのトラブルを最小限に抑えつつ、安全運行を守ることができるのです。

前向きな環境づくりで感謝の言葉を増やす

乗客が気軽に感謝できる仕掛け

カスハラに焦点が当たりがちですが、大半の乗客は節度を守って利用しています。そして、運転手の対応に感謝を伝える人も多くいます。その「ありがとう」の一言が運転手にとって大きな励みとなり、モチベーションの向上に寄与します。車内放送や掲示物を活用して、乗客同士が自然に声をかけ合う文化を育むこともカスハラ防止に役立ちます。

穏やかな雰囲気を保つバス車内は、クレームを言いにくい空気が形成され、結果的に運転手と乗客の双方が安心して過ごせる空間になるのです。

「お客様は神様ではない」意識の広まり

秋田県のバス会社が「お客様は神様ではありません」と意見広告を打ち出したように、社会全体で誤った接客観を正す動きが少しずつ広がっています。

従業員や運転手の安全を優先することは、乗客にとっても安心につながる大切な要素です。神様扱いをすることでサービスの質が高まるわけではありません。むしろ、運転手と乗客が互いに尊重し合い、協力して快適な運行を支えることで、はじめて「安全」と「安心」が両立するのです。

今後も業界全体がカスハラ対策を進め、地域交通の大切さを再認識する機会を増やすことで、多くの人が働きやすく、利用しやすい環境を作り上げていくことが求められます。

まとめ:運転手と乗客が共に安心できる社会へ

バス運転手へのカスハラが深刻化する一方で、人手不足や高齢化といった課題が同時進行しているバス業界では、早急かつ実効的な対策が不可欠です。理不尽なクレームや暴言には、まずはやんわりと対処し、それでも収まらない場合には毅然と拒否する二段階の対応ルールが大きな効果を発揮します。

運転手自身が強い姿勢を示せるよう、会社側のバックアップと警察対応の基準づくりも重要です。

KeySessionでは貴社のカスタマーハラスメント研修導入をお手伝いをいたします。

とは?従業員を護るための対策を急ぐべき.png)

研修の導入を徹底サポート

研修の導入を徹底サポート