ビジネスの現場では日々さまざまなコミュニケーションが行われます。その中で、傾聴力は円滑なコミュニケーションや信頼構築に欠かせないスキルです。一方的に話すだけでなく、相手の話に耳を傾けて理解しようとする姿勢が、上司と部下の関係や顧客対応などあらゆる場面で重要になっています。

この傾聴力は、経済産業省が提唱する「社会人基礎力」の一つにも挙げられているほど注目されているスキルです。

本記事では、傾聴力とは何か、そのビジネス上の重要性や活用シーン、スキルを高める方法について網羅的に解説します。ビジネスマンや人事・総務担当者、管理職や経営層、リーダーの方々まで、組織で活躍する全ての方に役立つ内容です。ぜひ最後までお読みいただき、日々のコミュニケーション改善にお役立てください。

目次

傾聴力とは?基礎知識とその重要性

傾聴力の定義

傾聴とは、単に人の話を聞き流すのではなく、相手の話に注意深く耳を傾けて理解しようとする姿勢を指します。語源的には「傾けて聴く」と書くように、体と心を相手に向けて熱心に話を聴くことです。具体的には、相手の言葉や表情、声のトーンなども含めて注意を払い、相手の意図や感情を汲み取ろうとします。心理学の分野ではアクティブリスニング(積極的傾聴)とも呼ばれ、カウンセリングで培われたテクニックですが、現在ではビジネスシーンでも広く活用されています。

ポイントは、相手に共感しながら話を受け止めることです。傾聴する側が相手の立場に立って物事を考え、「なるほど、そうだったのですね」といった相づちを打ちながら話を引き出すことで、話し手は「きちんと自分の話を聞いてもらえた」と感じます。その結果、心を開いて本音や真意を話しやすくなり、コミュニケーションが深まります。人には「理解されたい」「受け入れてほしい」という欲求があり、傾聴によってそれが満たされると安心感や信頼感が生まれるのです。

ビジネスにおける傾聴力の必要性

ビジネスの現場で傾聴力が重要視されるのは、信頼関係の構築や問題解決に直結するからです。傾聴力が高い人は、相手の立場や背景を理解しながら対話を進められるため、誤解や行き違いが減り円滑なコミュニケーションが可能になります。

特に組織においては、上司と部下との信頼関係づくり、チーム内の情報共有、顧客との良好な関係維持など、あらゆる場面で傾聴力がものを言います。

営業やクライアント対応

例えば営業やクライアント対応では、顧客のニーズや悩みを傾聴によって深く引き出すことが、最適な提案やサービス提供につながります。商品知識や話し上手なプレゼン能力だけでは、顧客の本当の課題を把握できない場合があります。むしろ、相手の話に耳を傾け「この営業担当者は自分の話を理解してくれている」と思ってもらうことが、商談成功の土台となるのです。

管理職やリーダー

また管理職やリーダーにとっても、傾聴力は不可欠なスキルです。部下との1on1ミーティングや日常の対話で部下の声に耳を傾けることで、現場の課題や部下の悩みを早期に把握できます。傾聴によって部下は「自分を理解してもらえている」と感じ、安心して意見を述べたり相談したりできるようになります。その結果、組織内の心理的安全性が高まり、チームのパフォーマンス向上にもつながります。

このように傾聴力は、信頼関係の礎となり仕事の成果を支える重要なコミュニケーションスキルです。経営層においても、社員の声をよく聴く経営者は組織の課題を把握しやすく、適切な意思決定ができると言われています。傾聴力を身につけることは、あらゆるビジネスパーソンにとって大きなメリットがあるのです。

傾聴力が不足するとどうなるか

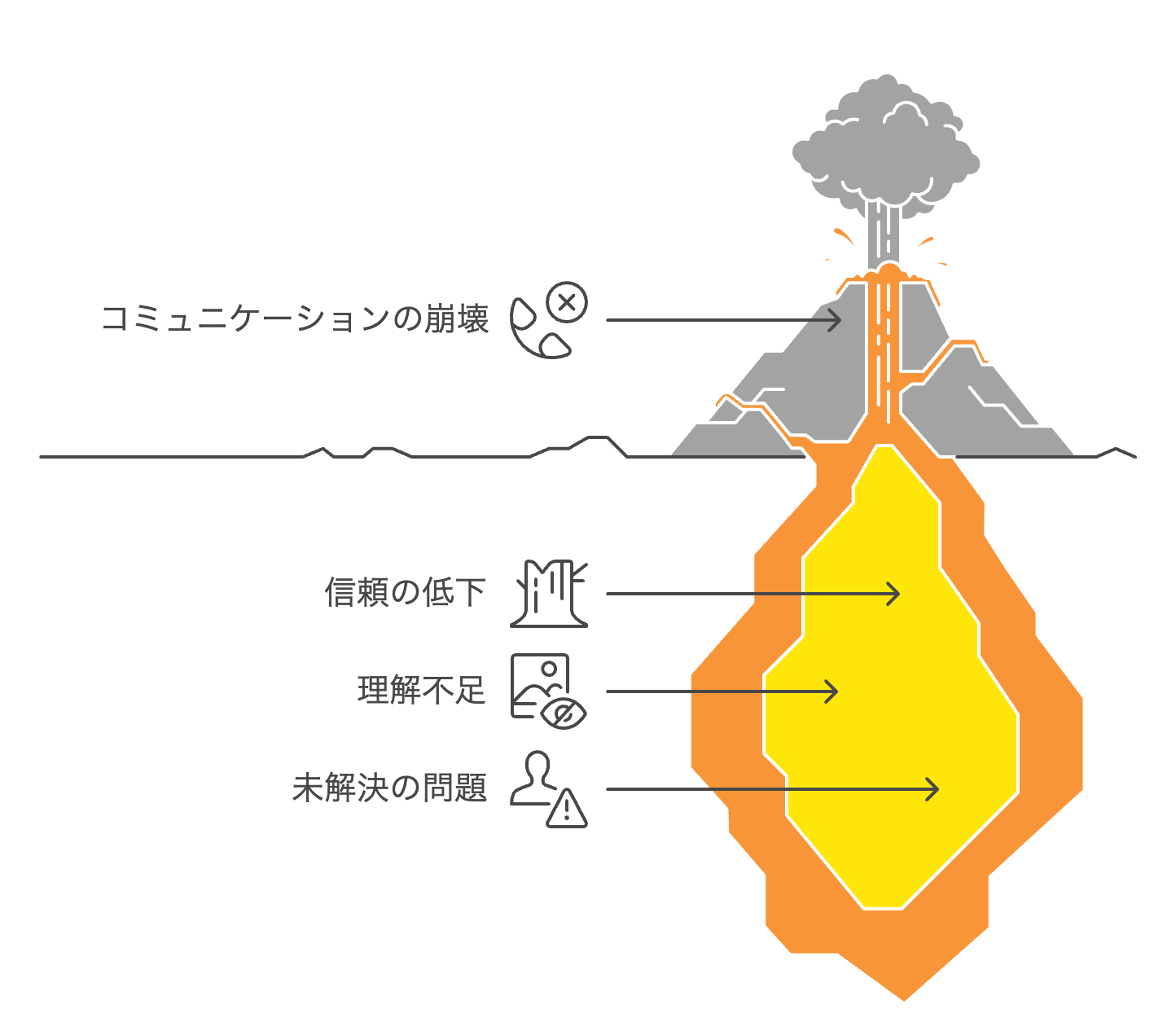

では、反対に傾聴力が欠けているとビジネス上どんな支障があるでしょうか。傾聴力の不足はコミュニケーションエラーや信頼低下を招き、様々な悪影響を及ぼします。具体的には次のような事態が起こりがちです。

- 上司と部下の関係悪化

- 上司が部下の話に耳を貸さないと、チーム内で活発なコミュニケーションが生まれにくくなります。互いに本音や情報を共有しなくなり、信頼関係が構築されないままではチームが機能しづらくなります。その結果、指示の行き違いやミスが増えたり、部下が孤立してモチベーションが下がる恐れがあります。部下が悩みを相談できない雰囲気だと問題の発見も遅れ、最悪の場合、有能な人材の離職につながることもあります。

- 顧客対応の失敗

- 傾聴を怠ると、顧客の本当のニーズや不満を見落としてしまいます。営業担当者が自社製品のアピールばかりして顧客の話を十分に聞かないと、会話が続かず信頼を得られません。その結果、提案のミスマッチが起こり商談が不成立に終わったり、クレーム対応でも顧客の怒りを増幅させてしまう可能性があります。「話をちゃんと聞いてくれない」という印象は顧客満足度の大きな低下要因です。

- チームワークの低下

- 傾聴力が低いリーダーの下では、メンバー同士もお互いの話を聞かなくなりがちです。情報共有が滞り、誤解や衝突が増えることでチーム全体のパフォーマンスが落ちてしまいます。風通しの悪い職場になってしまうと、イノベーションも生まれにくくなり、組織としての活力が削がれてしまいます。

このように傾聴力の欠如は、信頼関係の欠如や生産性の低下に直結します。逆にいえば、「ちょっとした聞く姿勢」に気を配るだけで防げる問題も多いのです。傾聴がおろそかになっていないか、日頃から自分のコミュニケーションを振り返ってみることが大切でしょう。

傾聴力が求められるシーン

傾聴力はビジネスの様々なシーンで求められます。ここでは、特に重要な場面ごとに傾聴のポイントを見ていきましょう。

上司と部下の関係における傾聴

部下を持つ上司やチームリーダーにとって、傾聴力はリーダーシップの重要な要素です。部下との信頼関係は日々の対話の積み重ねで築かれますが、その際に上司がしっかり耳を傾けてくれるかどうかで、部下の心の開き方は大きく変わります。上司が傾聴を心がけると、部下は安心して本音やアイデアを話せるようになり、率直な意見や現場の情報を引き出すことができます。

例えば、1on1の面談で部下の話に最後まで耳を傾け、「それで君はどう感じたの?」と共感しながら質問を投げかける上司は、部下にとって「話を聞いてくれる存在」です。そうした安心感があると、部下は自分の課題や目標を率直に語り、上司も適切な指導や支援を行いやすくなります。結果として部下の成長促進やモチベーション向上につながり、ひいてはチーム全体の成果向上にも寄与します。

逆に上司が話を遮って自分の意見ばかり言ったり、高圧的に指示するだけでは、部下は本音を言いにくくなり不満を溜め込んでしまいます。「どうせ言っても聞いてもらえない」と部下に思われてしまうと、報告や相談が滞り、問題が表面化しにくくなります。上司は部下の些細なサインも聴き逃さないよう日頃から注意を払い、部下の声に耳を傾ける姿勢を示すことが大切です。それがひいては職場の雰囲気を良くし、離職防止にもつながります。

KeySessionでは貴社の離職防止研修導入をお手伝いをいたします。

会議やプレゼンでの傾聴力

会議の場でも傾聴力は重要です。会議では自分が発言するだけでなく、他の出席者の意見をしっかり聞き取ることで建設的な議論が可能になります。特にファシリテーター役やリーダーが率先して傾聴の姿勢を示すと良いでしょう。

例えば、会議中に発言していないメンバーに「〇〇さんはどう思いますか?」と問いかけ、発言した際には相づちを打って「なるほど、その視点は重要ですね」と受け止める。こうした対応によって参加者全員が安心して意見を述べられる雰囲気が生まれます。メンバーの意見を尊重し積極的に聴くリーダーのもとでは、活発な議論が交わされ、チームの一体感や納得感も高まります。

会議に参加する一人ひとりも、他者の発言に耳を傾けることを心がけましょう。話している人の方を向き、頷きながら聞くことで「関心を持って聞いている」ことが伝わります。仮に自分と異なる意見が出ても、すぐ反論するのではなく一度相手の話を最後まで聞くことが大切です。そうすることで相手の真意を正しく理解でき、感情的な衝突を避けて冷静に議論を深められます。

プレゼンテーションの場でも傾聴力は発揮されます。一見、プレゼンは話し手(発表者)が主体の場に思えますが、優れたプレゼンターほど聴衆の反応をよく聴いて(観察して)内容を調整しています。

例えば聴衆の表情やうなずき具合から理解度を感じ取り、「もしご不明な点があればお知らせください」と問いかけるなど、双方向のコミュニケーションを意識します。また、プレゼン後のQ&Aでは質問者の意図を傾聴し、的確に答えることで信頼感を与えることができます。聴衆の声に耳を傾ける姿勢は、発表者への好印象にもつながります。

クライアント対応と傾聴の重要性

顧客やクライアントとの対応こそ、傾聴力の真価が問われる場面です。営業やカスタマーサポートでは、相手の話をどれだけ真剣に聴けるかが成果を大きく左右します。顧客は自分のニーズや悩みを理解してもらいたいと考えており、こちらが耳を傾けることで「この人は自分の話をちゃんと聞いてくれる」と感じ、信頼してくれるようになります。

具体的には、商談の場でまず顧客の現状や課題についてじっくり尋ね、相手が話している間は決して遮らずに聴きます。適度に「はい」「おっしゃる通りですね」と相づちを入れ、要点を確認しながら進めると、顧客も安心して詳細を話してくれるでしょう。こちらから商品の強みを一方的に押し付けるのではなく、顧客の話を土台にして提案を組み立てることがポイントです。傾聴によって正確にニーズを把握できれば、相手に響く提案が可能となり、商談成立の確率も高まります。

クレーム対応やカスタマーサポートでも、まずは相手の訴えを最後まで聴くことが鉄則です。顧客は感情的になっている場合もありますが、真剣に話を聴いて共感を示すだけで怒りが収まるケースも少なくありません。「ご不便をおかけしているんですね、お気持ちお察しします」といった共感的な傾聴を行うことで、顧客は「理解してもらえた」と感じ、解決に向けた冷静な話し合いができるようになります。傾聴の姿勢がクレームを信頼へと変えることもあるのです。

傾聴力を高めるためのトレーニング方法

傾聴力は意識して練習することで向上させることができます。ここでは、傾聴力を鍛える基本的なステップと具体的なテクニック、そして実践的なトレーニング方法について解説します。

傾聴力を鍛える基本ステップ

初めに、日常で意識できる傾聴の基本ステップを紹介します。以下のポイントを順に実践することで、徐々に傾聴の姿勢が身についていきます。

- 1.相手に集中する環境を整える

- まずは話を聴く準備として、相手に注意を向けましょう。スマホやPC作業を中断し、体ごと相手の方に向けます。視線を合わせ、話し手と向き合う姿勢を取ることで、「あなたの話に関心を持っています」というメッセージを送ります。この環境づくりが傾聴の出発点です。

- 2.相手の話を最後まで遮らずに聴く

- 話の途中で口を挟まないように心がけます。途中で自分の意見を言ったり、話者の言葉を否定・論破したりすると、相手は「ちゃんと聞いてくれない」と感じてしまいます。相手が話し終えるまで頷きながら聴き、「聴く」姿勢に徹することが大切です。沈黙があっても焦らず待ち、相手が考えている場合はゆっくり待ちましょう。

- 3.相づちやリアクションを適度に行う

- ただ黙って聞いているだけでは、相手は「本当に理解しているのかな?」と不安になることがあります。適度に「はい」「ええ」「なるほど」と相づちを打ったり、表情豊かに反応したりして、「関心を持って聴いている」ことを示しましょう。ここでのポイントは相手のリズムを崩さない程度にうなずくことです。話の区切りごとに相づちを入れることで、相手も話しやすくなります。

- 4.要点を押さえて質問や要約をする

- 相手の話を一通り聴いたら、内容を整理して質問や要約を行います。「つまり〇〇ということですね」とこちらから要約してみせたり、「それは具体的にどういうことでしょうか?」と確認の質問をしたりすることで、話の理解度を深めます。要約する行為は、相手にとっても自分の考えを整理する助けとなり「しっかり聞いて理解してくれた」と感じてもらえる効果があります。質問は相手の話を引き出すオープンクエスチョン(Yes/Noで答えられない質問)を心がけると良いでしょう。

- 5.相手の気持ちに共感を示す

- 話の内容だけでなく、相手の感情にも目を向けましょう。「それは大変でしたね」「嬉しかったでしょうね」など、相手の気持ちを想像して声に出すことで共感を伝えることができます。自分の評価や意見を挟まず受け止める「受容」の姿勢と、相手の立場に立って感じる「共感」の姿勢が傾聴の基本です。共感的なひと言を添えるだけで、相手は「分かってもらえた」と感じ安心します。

以上の1〜5のステップを意識的に実践するだけでも、普段の会話の質が向上し始めるはずです。最初は難しく感じるかもしれませんが、慣れてくると自然にできるようになります。大切なのは「自分が話すより相手の話を聴く時間を増やす」意識です。コミュニケーションの割合を「話す2:聴く8」くらいにするつもりで挑戦してみましょう。

傾聴のテクニック(アクティブリスニング、共感的理解)

傾聴力をさらに磨くためには、いくつかの具体的なテクニックを身につけると効果的です。ここでは、アクティブリスニング(積極的傾聴)や共感的理解を実践する上で役立つ代表的な手法をご紹介します。

- オウム返し(バックトラッキング)

- 相手の発言のキーワードや最後のフレーズを繰り返して返すテクニックです。例えば相手が「昨日トラブルがあって大変だったんです…」と言ったら、「大変だったんですね」とそのまま繰り返します。オウム返しをすると、自分の話を受け止めてもらえたと感じるため相手は安心し、さらに詳しく話を続けてくれる効果があります。ただしわざとらしくならないよう、相手の語尾を少し言い換えるなど自然に行うのがコツです。

- 肯定的な応答と励まし

- 相手の話に対して否定や批判をせず、まずは肯定から入る姿勢が大切です。例えば部下が「今回は目標を達成できませんでした」と報告してきた場合、「そうか、達成できなかったんだね。報告してくれてありがとう」といった具合に、事実を受け止めつつその報告行動自体を肯定する返答をします。肯定的に返すことで、相手は安心して詳細を話したり改善策を一緒に考えたりしやすくなります。また、「なるほど、それは素晴らしいですね!」など相手を励ますリアクションも、話し手のモチベーションを高め会話を弾ませる効果があります。

- 共感の言葉を添える

- 相手の感情に寄り添ったコメントを意識的に伝えます。「それは嬉しいですね」「さぞ悔しかったことでしょう」といった共感フレーズを挟むと、話し手は「この人は自分の気持ちを汲み取ってくれている」と感じます。共感の言葉は傾聴の潤滑油であり、話し手との心理的距離を縮めるのに効果的です。ただし、安易に「分かりますよ」と連発するとかえって反感を買うこともあるため、相手の表情と言葉から適切に感じ取った上で伝えるようにしましょう。

- 質問で引き出す

- 傾聴には相手から話を引き出すスキルも含まれます。相手が話しやすい質問を投げかけることで、より深い情報や本音を聞き出すことができます。このとき、重要なのはオープンクエスチョン(Yes/Noでは答えられない質問)を使うことです。例えば「そのときどう感じましたか?」「具体的にどんな課題がありましたか?」などです。相手のペースを乱さないよう適切なタイミングで質問し、答えにしっかり耳を傾けることが大切です。質問を通して「もっと話したい」と思ってもらえれば、傾聴は成功です。

- ノンバーバル(非言語)コミュニケーション

- 傾聴のテクニックは言葉遣いだけではありません。うなずき、視線、表情、姿勢などのノンバーバルな要素も大切です。相手の目を見て適度にうなずく、前のめりの姿勢で話を聞く、驚いたときには目を見開き笑顔で反応する、といった動作で「あなたの話に興味があります」というメッセージを送ります。逆に、腕組みをしたりスマホを見るような仕草は「話を真剣に聞いていない」印象を与えるため避けるべきです。また、相手と同じような表情を自然にミラーリングすることで、親近感を抱かせる効果も期待できます。

これらのテクニックは、一度に全て完璧に行う必要はありません。自分がやりやすいものから意識して取り入れてみてください。

例えばまずは「相手の言葉を繰り返す」ことから始め、慣れてきたら共感フレーズを増やす、といった形でも構いません。

大事なのは、「相手にもっと話してもらうにはどう返すと良いか?」と考えながらリアクションする習慣をつけることです。テクニックを組み合わせて使えるようになると、対話の深まり方が格段に変わってくるでしょう。

実践トレーニング(ロールプレイ、フィードバック)

.png)

傾聴力を向上させるには、実践的な練習を積むことが不可欠です。本や記事を読んで理解するだけでなく、実際の会話で試行錯誤しながら身につけていきます。効果的なトレーニング方法としてロールプレイとフィードバックを活用することをおすすめします。

ロールプレイとは、模擬的な場面設定で会話の練習をする方法です。例えば職場の研修やチームの勉強会で、営業先との商談シナリオを想定したロールプレイを行ってみます。

参加者を、

「聴き手役(営業担当)」

「話し手役(顧客)」

「オブザーバー役(第三者)」

の三役に分けます。

聴き手役の人は顧客役の話に対して真剣に耳を傾け、相づちや質問を交えつつ対応します。一方、顧客役の人は与えられた設定に沿って自分のニーズや不満を語ります。オブザーバー役の人は二人のやり取りを観察し、聴き手の傾聴姿勢や反応の仕方をチェックします。

ロールプレイ終了後、オブザーバーからフィードバックを行います。

良かった点(例:「相づちのタイミングが的確だった」「相手の感情に寄り添う言葉が言えていた」)

改善点(例:「相手の話を遮ってしまった場面があった」「もう少し要点を確認する質問があると良い」)

を具体的に指摘してもらいます。

客観的なフィードバックによって、自分では気づかなかったクセや弱点を知ることができます。傾聴ロールプレイではフィードバックが曖昧だと効果が半減するため、「〇〇と言われたとき△△とオウム返ししていたのが良かった」など具体的に伝えるようにすると良いでしょう。

このロールプレイとフィードバックを繰り返し練習することで、傾聴スキルは着実に磨かれます。最初はうまくいかなかった人も、回数を重ねるにつれ「この質問をすると相手はもっと話してくれる」といったコツがつかめてくるものです。

もし職場でロールプレイの機会がない場合でも、信頼できる同僚にお願いして1対1のロールプレイ練習をしてみたり、自宅で家族や友人相手に練習することも効果があります。

その他、日常業務の中でもフィードバックを受ける習慣をつけると良いでしょう。例えば会議後に同僚に「自分の聞き方はどうだった?」と尋ねてみたり、商談後に上司からアドバイスをもらったりすることで、自分の傾聴の状態を振り返ることができます。録音できる場面であれば自分の対応を録音・再生し、客観的にチェックするのも有効です。

傾聴力の活用と応用

傾聴力を身につけると、ビジネスシーンで多方面に応用できます。ここでは、傾聴力を活かしたリーダーシップや人事業務(評価・面接)のための講座について紹介します。

傾聴を活かしたリーダーシップ

優れたリーダーほど傾聴上手だと言われます。部下やメンバーの話によく耳を傾けるリーダーは、組織内に信頼と安心の風土を築き、結果的に高い業績を上げる傾向があります。傾聴を活かしたリーダーシップでは、トップダウンで指示するだけでなくボトムアップの声を引き出すことに重きが置かれます。

たとえばリーダーが定期的にメンバーとの対話の場(1on1やミーティング)を設け、メンバーの意見や提案に耳を傾けるようにするとします。リーダーが熱心に聴いてくれると分かれば、メンバーは安心して自分のアイデアや懸念を述べるでしょう。その結果、現場の課題が早期に共有され解決策が議論できたり、新しいアイデアが採用されたりします。「自分の声が届く」という実感はメンバーのエンゲージメント(組織への貢献意欲)を高め、チーム全体の力を引き出すことにつながります。

さらに、傾聴力の高いリーダーは多様な視点を受け入れる器の大きさを示すことにもなります。様々なバックグラウンドを持つ部下の意見を否定せずに聴くことで、組織内のダイバーシティ(多様性)も尊重されます。結果として心理的安全性の高いチームとなり、メンバー同士も互いの話を傾聴し合える良い循環が生まれます。そのような職場では問題発生時も協力して乗り越えられ、生産性も向上するでしょう。

加えて、リーダー自身が社外の人々(顧客や取引先、他部門の同僚など)の声をよく聴くことも重要です。得られた情報やニーズを組織戦略に反映させることで、より柔軟で顧客志向の経営判断が可能になります。トップリーダーを目指すなら傾聴力は欠かせないとも言われ、経営層においても社内外の「声なき声」を聴く力が求められています。

このように、傾聴を活かしたリーダーシップはチームビルディングと意思決定の質を高める強力な手段です。自ら積極的に耳を傾ける姿勢を示し、組織全体に「聞く文化」を浸透させていきましょう。

▼ 心理的安全性の高めかたは以下の記事もご参照ください。

心理的安全性とは?重要と言われている理由と、作りかたを徹底解説

人事評価・採用面接における傾聴の活用

傾聴力は、人事評価の場面や採用面接といった人事業務においても極めて有用です。ここでは、上司による評価面談と面接官としての採用面接、それぞれでの傾聴のポイントを解説します。

人事評価面談における傾聴

まず人事評価面談(フィードバック面談)における傾聴です。

評価面談は上司が部下に評価結果を伝える場ですが、一方通行になってしまうと部下の不満を生みかねません。上司が自分の評価を押し付けるだけではなく、部下の自己評価や意見にじっくり耳を傾けることが重要です。

例えば「今回の自己評価について詳しく聞かせてほしい」「今の率直な気持ちはどうですか?」と問いかけ、部下の発言を最後まで聴きます。その際、相づちを打ちながら「なるほど、そう感じていたのですね」と受容と共感の姿勢で聴くことが肝心です。

部下自身が内省し納得してもらうには、上司の傾聴が欠かせません。丁寧に話を聴いた上でフィードバックをすれば、たとえ厳しい評価であっても部下は前向きに受け止めやすくなります。結果として「評価に納得できない」という不満の発生を防ぎ、次の成長アクションにつなげることができます。

採用面接における傾聴

次に採用面接における傾聴です。面接官は応募者に色々な質問をしますが、優秀な面接官ほど質問の後のリアクション(傾聴)に力を入れています。

応募者が話しやすい雰囲気を作るために、面接官は頷きや微笑みを交えつつ話を聴き、「それは興味深いですね」「もっと詳しく教えていただけますか?」といった具合に促します。こうすることで応募者はリラックスして本音を語りやすくなり、持っている能力や人柄を自然に表現できるのです。実際、就職活動中の学生にアンケートを取った調査では、「優しい」「親身」「丁寧」「話しやすい」といった印象の良い面接官の共通点は「聞き上手」すなわち傾聴力があることだと報告されています。応募者に好印象を与える面接官になるためにも、傾聴力は欠かせません。

面接で傾聴を実践するポイントは、応募者の話に対し途中で結論づけたり評価せずに最後まで聴くことです。話の腰を折らず、「はい」「ええ」と相づちを打ちながら真剣に耳を傾けます。応募者が話し終えたら、内容を踏まえて深掘りする質問をします。このサイクルを繰り返すことで、応募者から豊かな情報を引き出せます。

また昨今では、面接の最後に応募者へフィードバックを行う企業も増えてきました。その際にも傾聴の姿勢で話を聞き、応募者の自己成長を促すコメントを伝えることで、応募者に「自分のことをしっかり見てくれている」という印象を与えられます。

傾聴力を高めるためのおすすめ書籍

傾聴力の理解を深め実践力を養うためのおすすめ書籍を紹介します。自己学習や社員研修の素材としてぜひ活用してください。

『聞く力――心をひらく35のヒント』 (阿川佐和子 著)

テレビ番組のインタビュアーとしても有名な阿川佐和子さんが、相手の本音を引き出す「聞く力」の極意を綴った一冊です。「楽しそうに聞く」「オウム返し質問」など明日から使える具体的テクニックが満載で、読み物としても面白く傾聴のコツを学べます。

コミュニケーション全般に役立つヒントが35項目に整理されており、傾聴初心者からベテランまで得るものがある内容です。

『話すより10倍ラク!聞く会話術』 (西任暁子 著)

フリーアナウンサーでコミュニケーション講師でもある西任暁子さんによる著書です。「会話では自分が話すのではなく相手を主役にする」という発想のもと、相手に気持ちよく話してもらうための方法が紹介されています。

初対面の場で話題に困らない聞き方や、相手の魅力を引き出す質問法など、実践的な会話テクニックが学べます。人見知りで会話が続かないと悩んでいる方にもおすすめです。

『たった1分で会話が弾み、印象まで良くなる聞く力の教科書』 (魚住りえ 著)

元日本テレビアナウンサーの魚住りえさんが、自身の経験をもとに「聞く力」で相手の心を掴む方法を解説した本です。ビジネスシーンやプライベートなど状況別の会話テクニックがケーススタディ形式で紹介されており、具体的な使用例を通じて学べます。

1分で好印象を与える聞き方や、会話を盛り上げるリアクションの取り方など、明日から実践できるノウハウが詰まった一冊です。

以上の書籍はいずれも傾聴力向上に役立つ内容となっています。それぞれ視点や切り口が異なるため、複数読んでみることで理解が深まるでしょう。

傾聴力を高めるためのおすすめ研修

また、研修や講座で体系的に学ぶのも効果的です。企業の新人研修や管理職研修でも傾聴スキル向上を目的としたプログラムが数多く提供されています。

例えば「アサーティブコミュニケーション研修」「コーチング研修」「1on1ミーティング研修」などの名前で、傾聴や質問力にフォーカスした講座があります。プロの講師の指導の下、ロールプレイやワークショップ形式で実践的に学べるため、短時間で集中的にスキルアップが可能です。

オンライン講座やeラーニング教材も充実してきているので、自分のペースで学びたい場合はそうしたサービスを利用するのもよいでしょう。

アサーティブコミュニケーション研修

アサーティブコミュニケーションとは、自分の思いを明確に表現しながら、同時に相手の意見や権利も大切にするコミュニケーションスタイルです。この研修では、ただ意見を主張するだけでなく、相手の話を積極的に聴くスキルも養います。

- 自己主張と傾聴のバランスが取れ、相手との良好な人間関係を築きやすくなります。

- 相手の話を否定せず受け止める傾聴スキルが向上し、信頼関係の構築につながります。

- 意見の行き違いによる衝突や誤解が減り、ストレスの少ない円滑なコミュニケーションが可能になります。

KeySessionでは貴社のアサーティブコミュニケーション研修導入をお手伝いをいたします。

コーチング研修

コーチングとは、相手が自ら考え、行動することを促すコミュニケーションスキルです。上司が部下の自主性を尊重し、「傾聴」と「問い」によって彼らの潜在能力を引き出すことで、モチベーション向上だけでなく主体的な行動を促すことができます。

- 管理職が傾聴力や質問力を身につけることで、部下の成長を効果的に支援できるようになります。

- 部下の自主性やエンゲージメント(仕事への意欲)が高まり、主体的に行動する風土が醸成されます。

- チームのコミュニケーションが活性化し、生産性向上など組織全体への好影響が期待できます。

KeySessionでは貴社のコーチング研修導入をお手伝いをいたします。

コーチング研修におすすめの会社12選!失敗しない選び方も解説

1on1研修

1on1ミーティングとは、上司と部下が定期的に一対一で行う対話の場のことです。主な目的は、部下の成長支援や課題の早期発見、信頼関係の構築などです。1on1研修を受講することで傾聴力やコーチングスキルを高められ、管理職のマネジメント能力向上が期待できます。

- 上司が傾聴によって部下の悩みや意見を引き出し、問題を早期に発見・対処できるようになります。

- 定期的な対話を通じて部下との信頼関係が深まり、心理的安全性の高い職場づくりにつながります。

- 部下のエンゲージメント(仕事への熱意)やモチベーションが向上し、離職防止にも寄与します。

KeySessionでは貴社の1on1研修導入をお手伝いをいたします。

研修担当者の方は、ぜひ上記の研修プログラムの導入を検討してみてください。社員の傾聴力が高まることで、職場全体のコミュニケーションが円滑になり、組織の健全な発展につながることでしょう。

まとめ

傾聴力の習得がビジネスに与える影響: 傾聴力を身につけることで、職場のコミュニケーションが円滑になり信頼関係が深まります。上司と部下・同僚・顧客との間で誤解や対立が減り、チームワークや顧客満足度の向上、ひいては業績改善など多くの好影響があります。

相手の話を丁寧に聴く姿勢は、「この人なら安心して相談できる」「一緒に仕事がしたい」と思わせる力があり、ビジネスパーソンとしての評価やリーダーシップ発揮にも直結します。

傾聴力は一朝一夕には身につきませんが、日々のコミュニケーションで少し意識するだけでも効果が表れます。例えば、誰かと話すときは意識的に相手の目を見ることから始めましょう。相づちを適度に打ち、相手の話を最後まで聞いてから自分の意見を述べる癖づけをします。また、会議や会話後に「自分はしっかり聴けていたか?」と振り返る習慣を持つと徐々に改善できます。小さな積み重ねですが、「聞く姿勢」を習慣化することで少しずつ傾聴力は磨かれていきます。

ぜひ今日から職場やプライベートで実践し、傾聴力向上によるコミュニケーション変化を体感してみてください。

研修の導入を徹底サポート

研修の導入を徹底サポート