管理職や人事・総務部の担当者にとって、

「部下の離職率が高い。」

「チームの生産性が伸び悩む。」

「部下が思うように成長しない。」

このような悩みは珍しくありません。

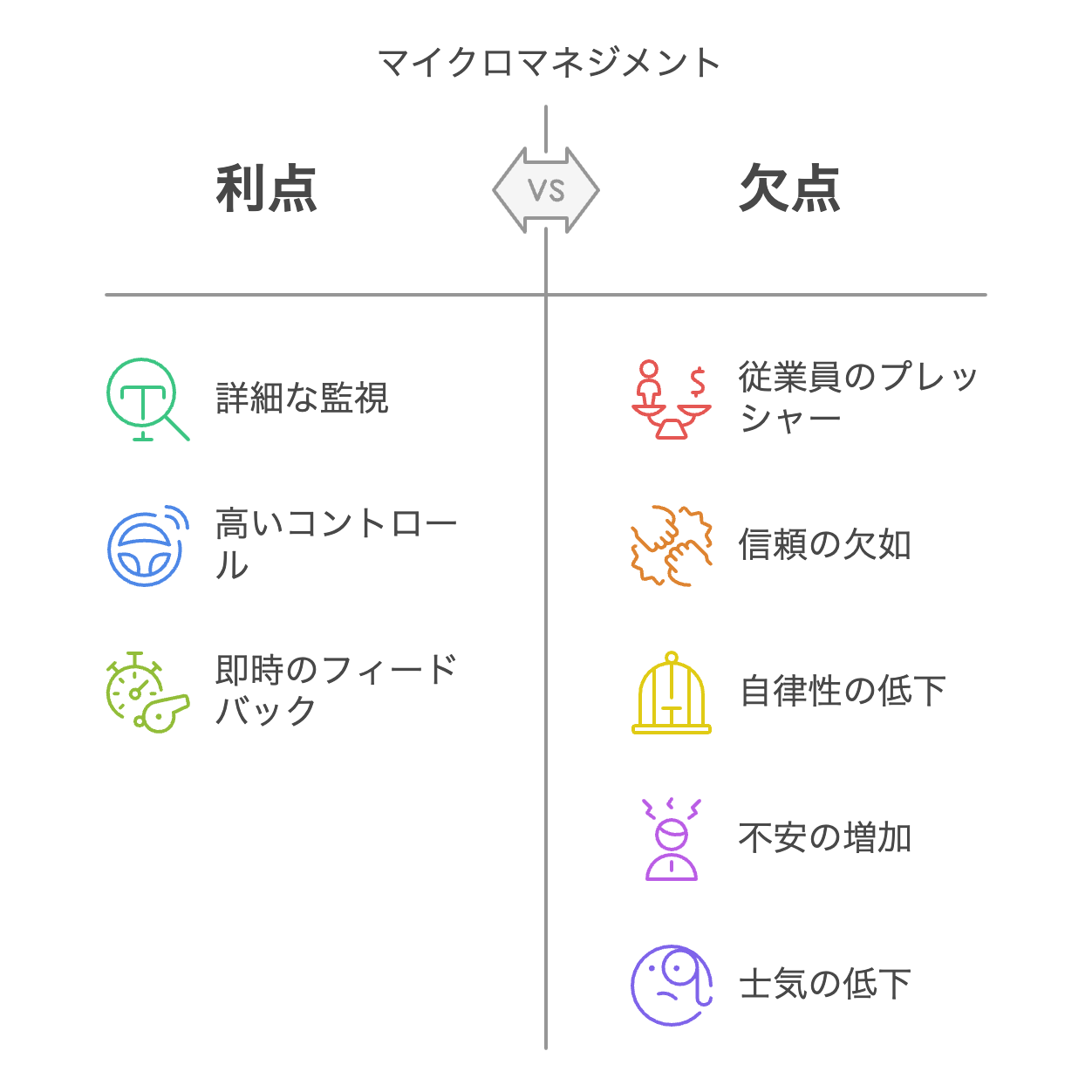

こうした問題の背景には、上司による「マイクロマネジメント」が潜んでいるかもしれません。マイクロマネジメントとは短期的には一定の成果を上げることもありますが、長期的には組織に様々な悪影響を及ぼす管理手法です。

本記事では、マイクロマネジメントの定義と特徴、その問題点と原因、さらに改善策について解説します。管理職向けのマネジメント研修やコミュニケーション研修の重要性、実践的な対策も紹介しますので、健全なマネジメントへの一歩を踏み出す参考にしてください。

目次

マイクロマネジメントとは?

マイクロマネジメントとは、管理者である上司が部下の業務に過度に干渉し、細部に至るまで指示・監督を行う管理手法です。つまり、部下の仕事の進め方や判断に対して極端に介入し、あらゆる行動を逐一把握してコントロールしようとする状態を指します。上司自身は「丁寧にマネジメントしている」つもりでも、度を超えた細かい指示やチェックは部下にプレッシャーを与え、一般的には否定的に捉えられる傾向があります。

典型的なマイクロマネージャーの行動

マイクロマネジメントを行う上司には、いくつか共通した典型的な行動パターンがあります。以下にその一例を挙げます。

- 業務の進捗状況を過度に細かく報告させる(例:毎時間や30分単位で進捗報告を求める)

- 部下のすべての仕事のやり方に口を出し、常に自分の指示通りに実行させようとする

- 部下が取引先と交わす電話やメールの内容までチェックし、逐一指導・修正を行う

- テレワーク中の部下を常時監視し、Webカメラ越しに勤務状況を見張る

- 部下が送るメールは必ず自分をCCに入れさせ、チャットのメッセージにも数分以内での返信を求める

- 些細なミスも見逃さず即座に指摘し、細かなルール遵守を強要する

これらはあくまで一例ですが、共通するのは上司が部下の一挙手一投足に過剰に目を光らせている点です。部下にとっては「信用されていない」「自由に任せてもらえない」と感じる原因となり、次第に萎縮してしまいます。

マイクロマネジメントの問題点

マイクロマネジメントは、部下個人だけでなくチームや企業全体にも多くの問題を引き起こします。ここでは主な問題点として、生産性の低下、従業員のモチベーション低下、チームワークの悪化、そして離職率の上昇の4つを詳しく見ていきます。

生産性の低下

上司が細部まで管理しすぎる職場では、意思決定や作業の進行が遅くなり、生産性が低下しがちです。部下は何かするたびに確認を取らねばならず、効率よく動けません。また、上司自身も自分の業務がおろそかになり、本来注力すべき戦略立案や意思決定に時間を割けなくなります。例えば、ある調査では上司のマイクロマネジメントによって55%の従業員が「生産性に悪影響が出た」と感じていることが報告されています ([Why Micromanaging Is Killing Your Small Business](Stratus.hr))。

上司がボトルネックとなって現場の動きを阻害することで、組織全体の成果が落ち込んでしまうのです。

従業員のモチベーション低下

過度な干渉は従業員のモチベーション(士気)を著しく低下させます。常に細かく指示されたりミスを執拗に指摘されたりすると、部下は「自分は信頼されていないのだ」と感じるようになります。自分なりの工夫や裁量を発揮する機会がないため、仕事への意欲も削がれてしまうでしょう。そのような状態でさらに叱責が重なれば、仕事への熱意を失ってしまいます。

実際、前述の調査では68%の従業員がマイクロマネジメントによって「職場での士気が低下した」と回答しています。従業員のやる気の低下はチーム全体のパフォーマンス悪化につながるため、企業にとって大きな損失です。

チームワークの悪化

マイクロマネジメント下では、チームワークも損なわれます。上司と各部下との一対一の関係ばかりが強くなり、部下同士の協力や自主的なコミュニケーションが減少しがちです。上司の指示待ちの姿勢が常態化すると、メンバー間で助け合ったり意見交換したりする風土が育ちません。

また、上司への不信感から職場の人間関係がぎくしゃくし、心理的な安全性が低下することで、建設的な議論や新しいアイデア提案が生まれにくくなります。結果として、チーム全体の創造性や柔軟性が失われ、問題解決力も低下してしまいます。

離職率の上昇

マイクロマネジメントが続く職場では、優秀な人材ほど早く離れていく傾向があります。誰しも窮屈な環境で働き続けたいとは思わないため、裁量が与えられない職場からは他社へ転職したり、部署異動を願い出たりする社員が増えてしまうのです。実際、マイクロマネジメントは社員が仕事を辞める理由の上位に挙げられるとも言われており、ある海外調査では46%もの従業員が「上司のマイクロマネジメントが原因なら仕事を辞める」と回答しています ([How micromanagement stifles creativity and growth](HeartCount))。

離職者が増えると、残ったメンバーにも追加の負荷がかかり、さらにモチベーションが下がるという悪循環に陥ります。さらに近年は多くの業界で人材不足が叫ばれており、貴重な人材の流出は企業の競争力低下にも直結します。

採用や育成にかかるコストも増大するため、離職率の上昇は看過できない重大な問題と言えるでしょう。

マイクロマネジメントを引き起こす要因

では、なぜそのようなマイクロマネジメントが起きてしまうのでしょうか。管理職自身の内面的な要因から、組織の文化・制度的な要因、経営層の影響まで、いくつかの背景が考えられます。

管理職の不安や信頼不足

管理職本人の不安感や部下への信頼不足は、マイクロマネジメントの大きな要因です。経験の浅い管理職や成果にプレッシャーを感じている上司ほど、「自分がしっかり目を配らなければチームが失敗してしまうのではないか」という不安に駆られがちです。また、完璧主義の性格や強い責任感から、「自分が関与すればうまくいく」という思い込みを抱いてしまうケースもあります。

部下の能力を十分に信頼できず、「自分がやった方が早い」「任せたらミスをするかもしれない」と考えてしまうと、一つひとつ指示を出さずにはいられなくなります。その結果、上司自ら部下の仕事を取り上げてしまったり、過度に干渉したりするマイクロマネジメントに陥ってしまうのです。

企業文化や評価制度の影響

組織の文化や人事評価制度も、管理職の行動に影響を与えます。

例えば、失敗が許されず些細なミスも厳しく咎められる企業風土では、管理職は部下にミスをさせまいと細かく指示を出す傾向が強まります。また、上意下達が当たり前で部下の意見具申が歓迎されない文化では、管理職も「上から言われたことを部下に守らせる」ことに終始しがちです。

評価制度の面でも、プロセスより結果のみが極端に重視される環境や、短期的な成果だけを評価する仕組みだと、管理職は目先の結果を出すために無理な管理を行ってしまうことがあります。逆に、長時間労働や即レスポンスが美徳とされる職場では、常に部下の行動を監視し迅速に対応させることが求められるため、結果としてマイクロマネジメントが常態化してしまうのです。

経営層の過度な干渉

トップマネジメントからの過度な干渉も、マイクロマネジメントの要因となります。経営層が現場の細部にまで口出ししたり、中間管理職を飛び越えて直接部下に指示を与えたりするような企業では、現場の管理職も安心して部下に任せることができません。

上層部から毎日のように詳細な報告を求められれば、部下にも逐一報告させざるを得なくなります。経営層の意向を忖度するあまり、「少しでも気に入らない結果が出れば自分の評価が下がるのでは」という恐怖心から、管理職が部下を締め付けてしまうケースもあります。また、経営層自らマイクロマネジメント型である場合、そのスタイルが組織全体に蔓延してしまうこともあります。

上からの圧力や干渉が強い環境では、管理職は自律的なマネジメントよりも指示の伝達者・監視者となりがちであり、結果としてマイクロマネジメントを招いてしまうのです。

マイクロマネジメントの改善策

マイクロマネジメントを解消し、健全なマネジメントスタイルへ移行するためにはどうすれば良いでしょうか。

重要なポイントは、

- 部下との信頼関係を築くこと

- 適切な権限委譲

- チームの自律性の向上

- 目標設定と成果に基づく評価への転換

です。以下に具体的な改善策を説明します。

信頼関係を築くコミュニケーション

まず、上司と部下の信頼関係を醸成するコミュニケーションが不可欠です。日頃から双方向の対話を心がけ、上司は部下の意見や提案に耳を傾けましょう。仕事の進め方についても頭ごなしに指示するのではなく、まず部下の考えを聞いて受け止める姿勢が大切です。

定期的に1対1のミーティング(1オン1)を実施し、業務上の課題だけでなく部下のキャリア目標や不安にも向き合う時間を持つと効果的です。部下にとって「上司は自分のことを理解しようとしてくれている」「困ったときは相談できる」という安心感が生まれれば、少々放任されても自主的に頑張ろうという意欲がわきます。上司にとっても、部下の考えや状況を把握できれば過度に干渉しなくても安心して任せられるようになるでしょう。

職場に心理的安全性を築き、ミスや意見を率直に共有できる雰囲気を作ることも重要です。お互いに信頼が深まれば、上司は細かく指示を出さなくてもチームが自律的に動くようになり、マイクロマネジメントの必要性は自然と薄れていきます。

適切な権限委譲の方法

次に、適切な権限委譲(デレゲーション)の実施です。部下に仕事を任せることは、上司の重要な役割の一つです。まずは部下一人ひとりのスキルや経験を見極め、その人が十分対応できる業務から任せてみましょう。

最初から全てを投げ出すのではなく、はじめは小さなタスクや部分的な役割から権限を委譲し、徐々に範囲を広げていくと双方に安心感があります。仕事を任せる際には、期待する成果や締め切り、守るべき条件(予算・品質基準など)を明確に伝えます。ただし、具体的な進め方や手順については部下に考えさせ、必要以上に干渉しないよう注意しましょう。

進捗の報告タイミングも最初に合意し、例えば「週次ミーティングで報告」や「重要な問題が発生したら随時相談」といったルールを決めておけば、上司は安心して見守ることができます。部下が仕事を進める中でミスや問題が起きても、すぐに仕事を取り上げてしまうのではなく、どう改善すべきかを一緒に考え、次に生かさせることが大切です。

適切な権限委譲により、上司は自分の時間をより重要な業務に充てることができ、部下は任された責任感から成長意欲を高めます。結果としてチーム全体の生産性とスキル向上につながり、マイクロマネジメントに頼らない体制が築かれていきます。

チームの自律性を高める施策

チーム全体で自律性を高めるための施策を講じることも有効です。

例えば、チーム目標の設定や問題解決に部下全員が参加する機会を設け、メンバー各自が主体的に考えて動けるようにします。プロジェクトの計画段階で各メンバーに役割分担と裁量権を与え、進め方はチームで話し合って決めさせるのもよいでしょう。

定例のチームミーティングでは、上司が一方的に指示・報告をするのではなく、メンバー同士が互いの進捗や課題を共有し合う場にします。そうすることで、チーム内での協力関係が強まり、上司が逐一指示しなくてもメンバー同士で物事が進むようになります。

また、部下同士で助け合うメンター制度やペア作業を導入し、上司以外からの学びやフィードバックを得られるようにするのも効果的です。自律的に動ける人材を育てるためには、上司は失敗の芽を摘み取るよりも、挑戦を見守りサポートする姿勢を示すことが求められます。

目標設定と成果ベースの評価の導入

最後に、目標管理と成果ベースの評価制度への移行も重要です。プロセスの細部ではなく最終的な成果に着目するマネジメント手法を取り入れることで、上司も細かいことにこだわりすぎずに済むようになります。具体的には、

チームや個人に対してSMARTの法則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)に沿った明確な目標を設定します。

上司と部下が目標を共有し合意することで、部下は自分の裁量でその目標達成に向けて工夫する余地が生まれます。進捗管理も細かな作業の完了チェックではなく、KPIやマイルストーンなど成果物ベースで行うようにします。評価やフィードバックの場では、過程での失敗よりも最終的に何を達成したか、そこから何を学んだかを重視しましょう。もし途中経過で問題があれば、問い詰めるのではなく改善策を一緒に検討するスタンスを取ります。

こうした成果重視のマネジメントに転換すれば、部下は上司の顔色をうかがうより目標達成に集中でき、上司も結果さえ出ていれば細かい手段に目くじらを立てる必要がなくなります。さらに、評価制度も成果や成長を適切に反映するものに改めることで、上司は部下を信頼して任せるインセンティブを持つことができます。成果主義といっても結果のみを評価するのではなく、プロセスにおける創意工夫やチームへの貢献なども加味すれば、公平で納得感のある評価となり、部下も主体的に動きやすくなるでしょう。目標と評価の在り方を見直すことは、マイクロマネジメントの抑制に直結する重要な施策なのです。

KeySessionでは貴社の目標設定研修導入をお手伝いをいたします。

管理職向け研修の重要性

マイクロマネジメントの改善には、管理職自身の意識改革とスキル向上が欠かせません。そのための有効な手段の一つが、専門的な管理職向け研修やコミュニケーション研修を受講することです。ここでは、管理職研修を受けることのメリットと、コミュニケーション研修で得られるスキル、そして研修が組織全体にもたらす効果について説明します。

マネジメントスキル向上のメリット

管理職が研修を通じてマネジメントスキルを向上させることは、本人とチーム双方に大きなメリットをもたらします。まず管理職本人にとっては、部下を動機づける方法や効果的な指導法を学ぶことで、日々のマネジメント業務に自信が持てるようになります。

適切なマネジメントスキルを身につければ、これまで感じていた「常に目を配っていないと不安だ」という気持ちも和らぎ、チーム運営に余裕が生まれるでしょう。また、部下にとっても上司のスキル向上は歓迎すべきことです。

指示が明確で的確になり、フィードバックも建設的になるため、安心して業務に取り組めるようになります。結果としてチーム全体のパフォーマンスが向上し、目標達成率のアップや生産性向上といった形で組織にも貢献できます。さらに、管理職が研修で学んだことを実践する姿勢を示せば、部下も研修や自己学習への意欲を刺激され、学習文化の醸成にもつながります。マネジメントスキルの向上は、一人の管理職の成長に留まらず、その下にいるメンバーや周囲の管理職にも好影響を及ぼす点で、大きなメリットがあると言えるでしょう。

KeySessionでは貴社のマネジメント研修導入をお手伝いをいたします。

マネジメント研修におすすめの会社20選!失敗しない選び方も解説

コミュニケーション研修で得られるスキル

管理職に求められる能力の中でも、コミュニケーションスキルはとりわけ重要です。コミュニケーション研修を受講することで、上司は様々な実践的スキルを身につけることができます。

例えば、アクティブリスニング(傾聴)の技術です。部下の話に最後まで耳を傾け、相手の気持ちや意図をくみ取る傾聴力は、信頼関係を築く基盤となります。また、建設的なフィードバックの手法も学べます。ただミスを指摘するのではなく、良い点と改善点をバランスよく伝え、次への意欲を引き出すフィードバック術は、部下の成長を促しつつ萎縮させないために有効です。

さらに、アサーティブコミュニケーション(自己主張と配慮の両立)のスキルも重要です。自分の要求や意見を適切に伝えつつ、部下の意見も尊重する伝え方を身につけることで、指示がスムーズに受け入れられ、相互理解が深まります。

このほか、コーチングの基本や部下のタイプに応じたコミュニケーション手法などを学べる研修もあります。

コミュニケーション研修で習得したこれらのスキルは、マイクロマネジメントの根本原因である「意思疎通のズレ」や「信頼不足」を解消する強力な武器となります。上司が適切な伝え方・聞き方を実践すれば、部下は安心して自律的に行動できるようになり、結果として細かく管理しなくてもチームが機能するようになるのです。

KeySessionでは貴社のコミュニケーション研修導入をお手伝いをいたします。

コミュニケーション研修におすすめの会社28選!失敗しない選び方も解説

研修を通じた組織改善

管理職研修やコミュニケーション研修は、個人のスキルアップに留まらず組織全体の改善につながります。複数の管理職が研修を受けてマネジメント手法をアップデートすれば、職場全体のマネジメント品質が底上げされます。

例えば、研修を受けた管理職同士が学びを共有し合い、組織内でベストプラクティスが広まるといった効果も期待できます。研修によって管理職がマイクロマネジメント以外の有効な手法を身につければ、企業文化自体も変化していきます。

部下に任せる文化や、対話を重視する文化が醸成されれば、組織全体で自主性と信頼に基づく風土が根付いていくでしょう。実際、近年では多くの企業が管理職向け研修の重要性を認識しています。

ある調査では、回答企業の約69%が「管理職研修を実施している」とし、特に大企業(従業員1000名超)ではその割合が80%にも達しました ([~管理職研修の実施率は1001名以上規模では8割。気になる内製率はどのくらい? /HR総研:人材育成「管理職研修」に関する調査報告 - HR総研 | 人事のプロを支援するHRプロ])。

このことからも、組織力向上の施策として管理職研修が広く取り入れられている実態がわかります。研修を通じて管理職の意識と行動が変われば、部下のエンゲージメント(仕事への熱意)も高まり、離職率の低下や業績向上といった形で企業全体のパフォーマンス向上につながります。

マイクロマネジメント防止のチェックリスト

最後に、ご自身のマネジメントスタイルを振り返るためのチェックリストを紹介します。次の項目にいくつ当てはまるか確認してみてください。

- 部下の作業進捗が常に気になり、些細なことまで頻繁に報告を求めてしまう

- 自分が指示した方法と少しでも違うやり方を見ると、黙って見ていられず口出ししてしまう

- 「重要な仕事は自分がやった方が早い」と感じてしまい、結局ほとんど自分で抱え込んでいる

- 部下のミスがどうしても許せず、ごく小さな間違いでもすぐに指摘して修正させる

- 部下からの提案や意見より、自分の指示や判断を優先しがちである

- 自分が関与していないとチームが動かなくなるのではないかと不安を感じる

これらのうち複数が当てはまる場合、マイクロマネジメントに陥っている可能性があります。本記事で紹介した改善策(信頼構築、権限委譲、自律性促進、成果志向のマネジメントなど)をぜひ取り入れてみましょう。

また、必要に応じて研修やコーチングを活用することも効果的です。外部の専門家によるアドバイスや体系立てた研修プログラムは、自身では気づきにくい改善ポイントを教えてくれるため、マイクロマネジメントから脱却する大きな助けとなります。

管理職向け研修・コミュニケーション研修のご案内

マイクロマネジメントの問題を解決し、より良い職場環境を築くためには、管理職自身が学び成長し続けることが重要です。当社では、そうした管理職の皆様をサポートする各種研修プログラムをご用意しております。ここでは、当社が提供するマネジメント研修とコミュニケーション研修の概要と、その効果についてご紹介いたします。

マネジメント研修

当社の管理職向けマネジメント研修では、リーダーシップに必要な知識とスキルを体系的に学ぶことができます。マイクロマネジメントの弊害を克服し、健全なマネジメント手法へ転換するための具体的なノウハウを習得できる研修カリキュラムを提供しています。研修内容の一例として:

- 効果的なリーダーシップスタイル

- 指示型・支援型・委任型など状況に応じたリーダーシップの使い分け方を学びます。

- 動機づけと育成

- 部下のモチベーションを高め、自主性を引き出すコーチング手法やOJTの進め方を習得します。

- 権限委譲のテクニック

- 安心して仕事を任せるための段階的な権限委譲の方法とフォローアップの仕方を実践的に学びます。

- チームマネジメントの戦略

- チーム目標の設定と達成管理、メンバー間の協働を促進するファシリテーションスキルを身につけます。

研修では講義だけでなくグループ討議やケーススタディ、ロールプレイングなど参加型の手法を取り入れており、受講後すぐに現場で実践できる知識とスキルが得られます。

KeySessionでは貴社のマネジメント研修導入をお手伝いをいたします。

マネジメント研修におすすめの会社20選!失敗しない選び方も解説

コミュニケーション研修

当社のコミュニケーション研修は、管理職の方が部下や同僚との意思疎通を円滑にし、信頼関係を強化するためのプログラムです。研修を通じて得られる主な効果は次のとおりです。

- 円滑な意思疎通

- 傾聴力の向上や明確なメッセージの伝達方法を習得することで、誤解や伝達漏れを減らし、日々の報連相(報告・連絡・相談)を円滑にします。

- 信頼関係の構築

- 部下のタイプに合わせたコミュニケーションやフィードバック手法を学ぶことで、部下一人ひとりとの信頼関係を深めます。これにより部下は安心して意見を言いやすくなり、上司への信頼感も高まります。

- 問題解決力の向上

- 対立やトラブルが生じた際の対話術(アサーティブコミュニケーションや対話的リーダーシップなど)を身につけ、感情的にならず冷静に問題に対処できるようになります。結果として職場の人間関係のトラブルを早期に解消できるようになります。

- チームのエンゲージメント向上

- 上司との良好なコミュニケーションは、部下の会社・仕事に対するエンゲージメント(愛着・コミットメント)を高める効果があります。研修で学んだ手法を用いて日頃から部下と接することで、チーム全体の士気向上や離職防止につながります。

コミュニケーション研修の受講後は、上司自身が「伝える・聞く」力に自信を持てるようになり、マイクロマネジメントに頼らないスムーズなチーム運営が実現できます。

KeySessionでは貴社のコミュニケーション研修導入をお手伝いをいたします。

コミュニケーション研修におすすめの会社28選!失敗しない選び方も解説

研修のお申し込み・ご相談

管理職向け研修およびコミュニケーション研修にご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にご相談ください。御社の課題やニーズに合わせて研修プログラムのカスタマイズも可能です。

「マイクロマネジメントを改善したい」

「管理職のマネジメント力を底上げしたい」

といったご要望に対し、専門のコンサルタントが最適なプランをご提案いたします。

研修の内容や日程、費用等の詳細につきましては、お問い合わせいただければ、担当者が丁寧にご案内申し上げます。貴社の管理職育成のお役に立てるよう、全力でサポートいたします。この機会にぜひ、管理職研修・コミュニケーション研修の導入をご検討ください。

研修の導入を徹底サポート

研修の導入を徹底サポート