近年、自治体の窓口や電話対応などで見られる「カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)」が社会問題として注目されています。民間企業と同様に、行政の現場でも過度な要求や暴言が職員の負担となり、業務に支障をきたすケースが増えているのです。

本記事では、自治体で実際に生じたケースやその背景、そして効果的な対応策を徹底的に解説いたします。

「市長を出せ」という声が大きいクレーマーをはじめとする自治体特有の事例を中心に、具体的な対処法や職員が守るべきルール、さらにはチームとして取り組む大切さを網羅的にご紹介します。行政担当者として、トラブルを未然に防ぎ、かつ適切に対処するためのヒントを得ていただければ幸いです。

サミット人材開発株式会社 代表取締役 小菅 昌秀

一般社団法人日本説得交渉学会会員 顧客対応健全化研究会副会長 1972年1月三重県伊勢市生まれ 京都教育大学教育学部卒

苦情対応の分野の国際標準規格のISO10002意見書発行数トップクラスで、この分野の研修の国内第一人者である柴田純男氏に長年師事し、唯一人柴田氏のノウハウを承継しており一番弟子・後継者認定をされている。

目次

カスハラとは

カスハラの定義と問題点

「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、事業者や行政機関に対し、顧客や利用者が不当な要求や威圧行為を行うことで、従業員や職員に過度な精神的・肉体的負担を与える行為を指します。従来は「クレーマー対応」という言葉でひとくくりにされてきましたが、最近では社会問題化したことで、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどのハラスメント概念の一種としても認識されるようになっています。

特に自治体では、市民からの苦情や要望に真摯に向き合う必要があり、さらに公共性が高い領域であるがゆえに、民間企業とは異なる形態のクレームが発生する場合があります。例えば、行政組織であるがゆえに「上位権限を持つ責任者(市長や議員)を呼べ」といった要求が典型的な事例です。こうした要求に対し、どのように対応するかが職員にとっての大きな課題となっているのです。

自治体窓口におけるカスハラの特徴

自治体でのカスハラには以下の特徴があります。

- 行政サービスの公共性を盾にした一方的な要求

- 「市長を出せ」「議会を通せ」など、公的権限を濫用しようとする発言

- 職員個人への執拗な文句や人格否定

- 窓口や電話での長時間の拘束

- 他の市民サービスに悪影響を与える業務妨害的行為

これらの行為は一見「問い合わせ」という形をとりながら、実質的には職員に過度な負担を強いるものです。自治体は市民の生活を支える重要な役割を担うため、個別のケースであっても放置できない問題となるのが現状です。

実際にあった「市長を出せ」というカスハラ事例

愛知県の自治体で起きた事例

ある愛知県の市役所の窓口で、大声を出しながら「市長を出せ」と繰り返し怒鳴っていたケースが報告されています。その際、偶然にも通りかかった市長が「市長です。どのようなお話でしょうか?」と直接対応したところ、クレーマーは驚きと動揺のあまり「すみませんでした」と言葉を濁してその場を去ってしまったそうです。

この事例は、一見すると「市長を直接呼び出す」といった強硬な手段を取ろうとするクレーマーの行動を逆手に取ったようにも見えます。しかし本質的には、「市長を出せ」と声を荒らげる行為そのものが職員に対する威圧行為であり、また威力業務妨害罪に抵触する可能性も含んでいるという問題点があります。「本当に市長を呼び出すこと」が目的なのではなく、あくまで「職員を困らせ、優位に立ちたい」という心理から出た行動であることがうかがえるのです。

大声や威嚇行為がもたらす法的リスク

自治体の窓口や電話対応において、大声や暴言、あるいは業務を長時間妨害する行為は威力業務妨害罪にあたる可能性があります。事例によっては、民事上の損害賠償請求の対象となり得る場合もあり、職員は「公務員であるから耐えるしかない」と捉えがちですが、近年は組織として毅然とした対応を取る自治体が増えています。

「市長を出せ」という要求に対しては、

- 「まずは担当部署の責任者である私がお話を伺います」

- 「対応中に業務に支障が生じる場合は、しかるべき対応(上司へのエスカレーション・警察への通報など)を行います」

といった毅然かつ冷静な応対が必要です。相手が執拗に「市長」を求めているケースでも、特に不当な要求が多い場合にはすぐに上司や法務担当部門に相談し、必要に応じて警察への通報なども視野に入れることが大切です。

自治体カスハラの種類と心理背景

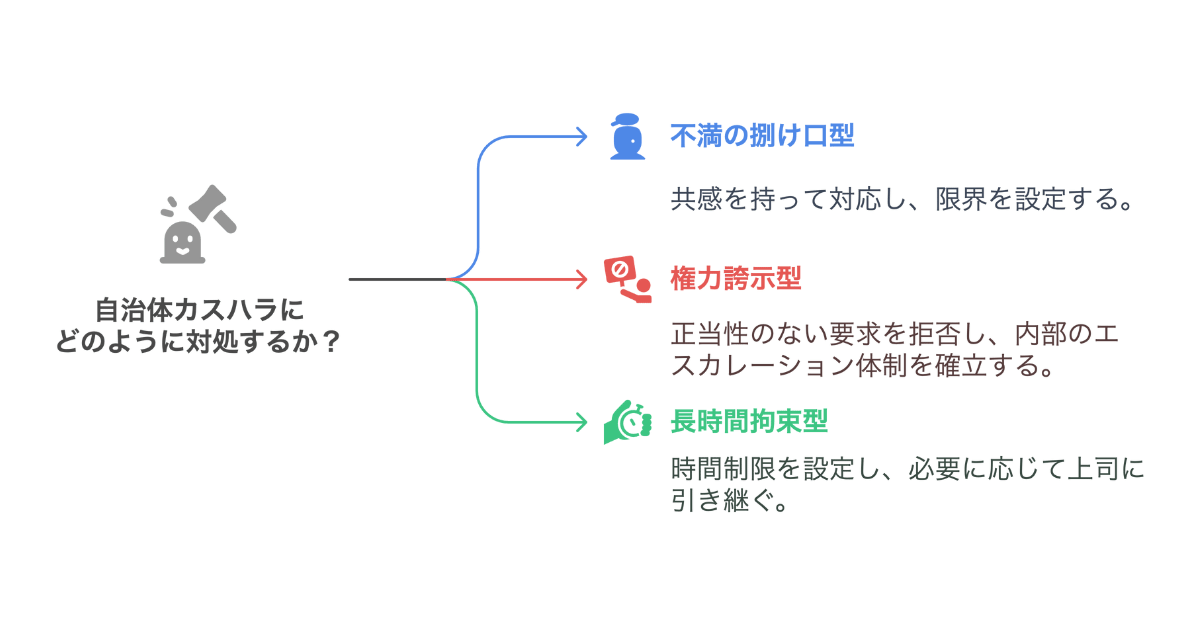

1. 不満の捌け口型

市民が何らかの行政サービスに対する不満や、日常生活のストレスを窓口対応者にぶつける形で生まれるハラスメントです。「生活が苦しいから税金を免除しろ」「自分だけ特別扱いしろ」といった理不尽な要求が多く、この場合は本人も実現性が低いと分かっていても、とにかく「怒り」をぶつけることが目的化しがちです。

こうしたケースでは、職員側が冷静かつ共感的に話を聴きつつ、「制度上できること・できないこと」を明確に伝える必要があります。ただし、いくら共感を示しても暴言や威圧が続く場合には、途中で対応を切り上げる勇気も求められます。

2. 権力誇示型

「市長を出せ」「国会議員と繋がっている」など、権威や権力をちらつかせて職員を心理的に支配しようとするタイプです。自治体という立場上、制度的な上位組織への繋がりをちらつかされると職員が萎縮してしまうケースも少なくありません。

しかし、こうした要求に屈してしまうと、相手はさらに強気になり、次回以降も不当な要求を繰り返す恐れがあります。基本的には「手続きや制度上、正当性のない要求には応じられない」ことを伝え、エスカレーション体制を社内(自治体内部)で整備しておくことが重要です。

3. 長時間拘束型

窓口や電話を長時間独占し、「まだ話は終わっていない」「納得いくまで聞け」と執拗に拘束するタイプです。こちらのケースでは、他の業務に支障を来し、来庁者にも迷惑をかける可能性があります。

対応策としては、冒頭で「対応時間は概ね◯分程度です」と事前に伝えるなどのルール化が有効です。長引くようであれば上司にバトンタッチする、もしくは日を改めて担当部署へ再度来てもらうといった形で区切りをつける仕組みづくりが必要です。

カスハラへの具体的対策

1. マニュアル整備と共有

カスハラ対応は個人に任せきりではなく、組織としてのルールづくりとマニュアル整備が欠かせません。

例えば、

- 初期対応の手順(相手への声かけ、名乗り、確認事項など)

- 不当要求や暴言が出た場合の対応フロー(警告の仕方、上司報告、通報基準)

- 長時間対応への対処方法(時間制限の明示、別日への振替、複数名での対応)

- 音声録音や映像録画などのエビデンス確保(可能な範囲でルールを定める)

これらを明確に定め、すべての職員が理解しやすい形で周知徹底することで、現場での迷いや萎縮を防ぐことができます。

2. チームアプローチの導入

カスハラ対応は担当者1人に負担が集中しがちです。長時間の応対や激しい言葉の応酬は、職員のメンタルヘルスを損なう恐れがあります。

そこで、対応の原則として「複数名での対応」を推奨する自治体が増えています。複数名で対応することで、相手の暴言や不当要求を証拠として共有しやすくなりますし、担当者の心理的負担も軽減されます。また、万が一の際には迅速に上司や専門部署へエスカレーションできるようにするなど、組織としてのサポートが必須です。

3. メンタルヘルス対策

自治体職員は、市民サービスに対する高い使命感から「苦情でもしっかり受け止めないといけない」という意識を持ちやすいものです。しかし、不当なクレームやハラスメントを一人で抱え込むと、精神的に大きなダメージを受ける可能性があります。

そこで重要なのが、職員のメンタルヘルスケアです。上司や同僚と定期的に面談を行ったり、専門のカウンセリング窓口を設置したりすることで、気軽に相談できる環境を整備しましょう。早期に悩みを共有し、必要に応じてローテーションなどで配置を変えることも、対策の一つとして有効です。

事例から学ぶ教訓とポイント

「市長を出せ」と要求されたら

先述の事例にもあるように、「市長を出せ」という要求は、多くの場合「本当に市長と話したい」わけではなく「相手を困らせて主導権を握りたい」という心理が背景にあります。よって、下記のポイントを押さえて対応しましょう。

- 初期対応:毅然と名乗り出る

「担当者として私がまずはお話を伺います」と伝えることで、相手の勢いに押されず冷静さを示します。 - 限界を超えそうな場合のエスカレーション

長時間拘束や激しい暴言の場合は、上司や管理職へ速やかに状況を共有し、連携して対応します。 - 警察通報をためらわない

威力業務妨害などの刑法に触れる行為が疑われる場合は、公務遂行の妨害として通報も選択肢に含めます。 - 職員自身の安全確保を最優先

相手が興奮状態で暴力や暴言がエスカレートする場合、職員がまずは身を守ることを優先する必要があります。

対策が進む自治体の取り組み

ある自治体では、定期的なクレーム対応研修を実施し、およそ1,000人の職員の半数以上が受講した結果、

- 大声や威嚇があった際には直ちに警察に通報する文化が定着

- 職員同士で情報共有し、同様のクレーマーへの対処方法をマニュアル化

- 職員の心身への負担を軽減するためのメンタルケア制度を導入

といった成果が出ています。職員が「通報することにためらいを感じない」環境整備を行うことで、クレーマーへの抑止力が働きやすくなり、結果として業務妨害が減少するという好循環が生まれつつあります。

法的観点から見たカスハラ

威力業務妨害罪の適用可能性

「市長を出せ」といった威圧的なクレームが長時間続き、業務に支障をきたす状態が明確であれば、威力業務妨害罪が成立する可能性が考えられます。

実際に暴力を振るわなくても、大声や威嚇、執拗な要求により職員の業務継続が困難になれば、刑法上の罪に問われるリスクがあるのです。

自治体という公共機関であっても、刑事告訴を含めた法的措置をとる自治体も増えています。職員の安全と業務を守るためには、法的措置をためらわない姿勢が求められます。

民事的な損害賠償請求

極端な例では、長期にわたるカスハラ行為によって、職員が適応障害などの精神的疾患を発症したり、通常業務が著しく妨げられたりした場合、加害者に対して民事上の損害賠償請求を行う可能性もゼロではありません。

しかし、実際には訴訟に踏み切るケースは多くありません。職員個人で対応するには負担が大きく、また公的機関の立場として慎重な判断が求められるからです。とはいえ、法務担当部署や弁護士との連携を視野に入れ、法的措置の可能性を含めた対応マニュアルを整備することが望ましいでしょう。

組織的取り組み:行政機関としての責任

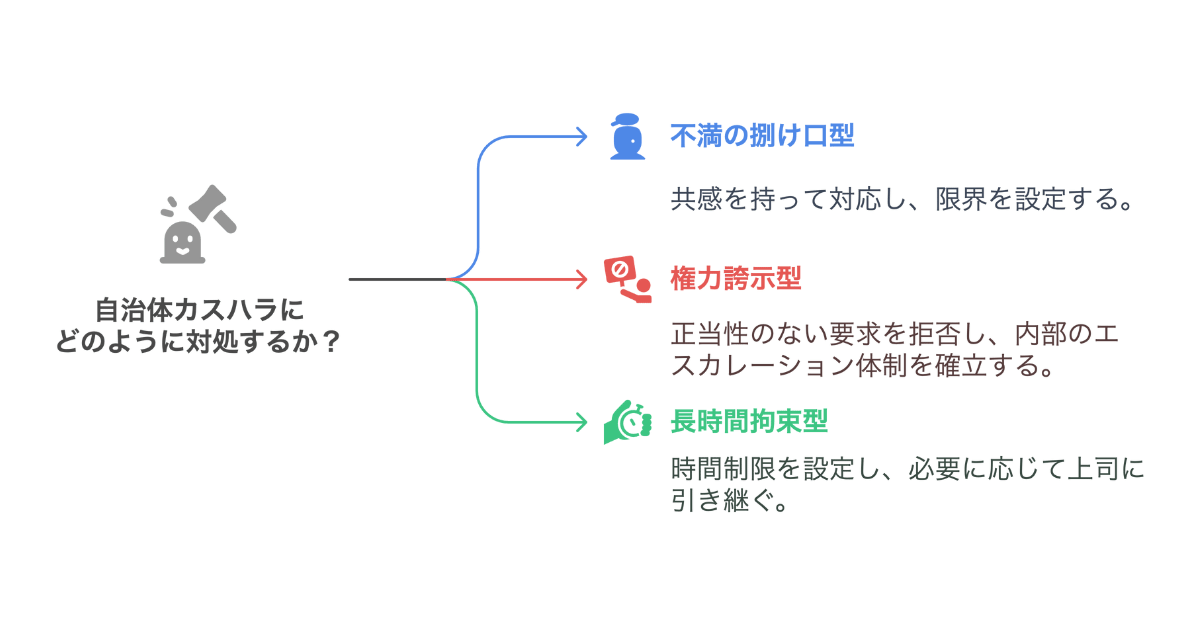

ガイドラインの策定と周知徹底

カスハラ対応を属人的にしないためには、行政機関としてのガイドラインを策定し、全職員に周知徹底することが不可欠です。

具体的には、

- 想定されるカスハラ事例とNGワードの明確化

- カスハラの判断基準(どの程度の行為が威力業務妨害や脅迫にあたるか)

- 通報・エスカレーション手順

- メンタルサポート制度の案内

などをガイドラインにまとめます。職員がそれを熟知し、迅速に動ける状態を日常的に確立しておくことで、トラブル発生時にもブレのない対応が可能になります。

リスクマネジメントの観点

自治体におけるリスクマネジメントは、災害対応や情報漏えい対策などが注目されがちですが、カスハラ対応もまた重要なリスク管理の一角です。

「万が一、激しいクレームが入った場合にどう対処し、どのタイミングで上層部に報告するか」というルールをあらかじめ作っておけば、属人的な判断ミスや、不必要な混乱を招くリスクを大幅に削減できます。

リスクマネジメントの視点から見ると、カスハラによって対応職員が不調に陥れば、最終的には行政サービス全体の質やスピードに影響が及び、市民生活に悪影響を与える可能性があります。そのため、組織防衛の観点からも早急な取り組みが求められるのです。

職員の育成と研修プログラム

自治体の人材育成プログラムに「カスハラ対応研修」を組み込む動きが広がっています。研修では以下のようなポイントをカバーするのが一般的です。

- 基本的なクレーム対応スキル:傾聴・共感・要望の整理

- 不当要求への対処法:毅然とした態度・断り方・記録の取り方

- 緊急対応:暴力・威嚇への対処、通報基準

- メンタルケア:ストレスマネジメント、セルフケアの方法

こうした研修を実施すると、職員が共通言語を持って対応できるようになり、いざというときに「どう行動すればいいか」が明確になります。受講者の多い自治体ほど、カスハラが発生した際の初動対応が素早くなるという傾向が報告されており、結果的にクレーマーをエスカレートさせずに収束に持ち込める可能性が高まります。

長時間対応・エスカレーションの具体的手順

対応時間の設定と明示

長時間の拘束は自治体業務に深刻な影響を与えます。そこで効果的なのは、事前に対応時間の目安を伝えることです。例えば、「本日は最大30分までとさせていただきます。それ以上の場合は別日に担当者が改めて対応いたします」と宣言することで、長時間の応対を防ぎやすくなります。

ただし、このルールを設けても相手が納得せず激昂する場合があります。その際は上司や同僚へ引き継ぎ、組織的に対処する姿勢を示すことが重要です。個人が1人で抱え込むと、さらなるトラブルへ発展しかねません。

エスカレーションフローの具体例

自治体のカスハラ対応では、以下のようなエスカレーションフローを用意しておくとスムーズです。

- 現場担当者による初期対応:相手の要望を整理し、話を聞き取る。

- 不当な要求・暴言がある場合:口頭で警告し、対応中断や上司への連絡を検討する。

- 上司・管理職への報告:状況を共有し、今後の方針を決定する。

- 上司・管理職が直接対応:再度不当な要求が続く場合、さらに上位機関や法務担当、警察への連携を視野に入れる。

- 通報の判断:威力業務妨害罪などが疑われる場合、ためらわずに通報し、職員の安全を確保する。

このフローを職員全員に共有し、スムーズに実行できるよう訓練しておくことが、カスハラ対応の要となります。

職員を守るために自治体が取るべき姿勢

職員の負担軽減を優先する文化づくり

自治体は市民サービスの提供者であると同時に、職員の労働環境を守る義務もあります。カスハラによる職員の心理的負担を軽視してしまうと、結果的にサービスの質も下がり、市民に対しても悪影響が及ぶ可能性が高まります。

したがって、「不当要求や暴言に対しては毅然と断り、必要に応じて通報も行う」というスタンスを組織として明確に打ち出すことが大切です。職員が安心して働ける環境づくりこそ、持続的なサービス提供の鍵と言えます。

職員同士の情報共有とサポート体制

カスハラは、現場で対応する担当者が孤立しやすい問題です。そこで、職員同士が定期的にクレーム対応事例を共有し、共通の認識を築くためのミーティングや情報共有ツールを活用することが推奨されます。

また、クレーム対応後に担当者が精神的に落ち込むケースも少なくありません。そのようなときに気軽に声をかけ合い、フォローアップできる環境を整えることで、職員同士の連帯感も強まり、不当要求に対して強固な連携をとることができます。

KeySessionでは貴社のカスタマーハラスメント研修導入をお手伝いをいたします。

カスタマーハラスメント研修におすすめ6社を比較【2025年最新】

カスハラを「個人の問題」にしないために

本記事では、自治体におけるカスハラの代表的な事例として「市長を出せ」という要求を取り上げ、その背景と対応策を詳しく解説してきました。実際の現場では、さらに多様なケースが起こり得ますが、共通して言えるのは「カスハラ対応は個人の責任に押しつけるのではなく、組織としてマニュアルやサポート体制を整備し、職員を守る意識を持つこと」です。

市民に対して誠実に向き合う姿勢は行政機関として当然の責務ですが、不当な要求や威嚇に振り回されてしまっては、本来の業務に支障が出ます。また、クレーマーがエスカレートした場合、職員だけでなく他の市民にも迷惑をかけることになりかねません。

カスハラの抑止や早期解決を目指す上で、職員研修の充実やメンタルケアの充実、上司・管理職による迅速なエスカレーション対応など、強固なチーム体制の構築が必要です。自治体が一丸となって「不当要求は断固として受け入れない」というメッセージを発信することで、職員が安心して働ける環境を築き上げていきましょう。

今後も行政を取り巻く社会情勢は変化していきますが、カスハラ問題を軽視せず、適切な対策を講じることで、職員と市民の双方にとって安心・安全な行政サービスを継続していくことが期待されます。まずは現場レベルでの対応から始め、組織として長期的に取り組むことで、カスハラのない健全な行政運営を目指しましょう。

KeySessionでは貴社のカスタマーハラスメント研修導入をお手伝いをいたします。

とは?従業員を護るための対策を急ぐべき.png)

研修の導入を徹底サポート

研修の導入を徹底サポート