「研修の企画書・提案書には何を書けばいいの?」「研修の企画書・提案書をわかりやすくするにはどうすればいい?」

このような疑問を抱えている研修担当者や人事担当者も多いのではないでしょうか。

この記事では、研修の企画書・提案書を作成する目的や含めるべき内容、わかりやすくするポイントについて紹介していきます。研修の企画書・提案書の作成で困っている方は、ぜひご一読ください。

この記事でわかること

- 研修の企画書・提案書の目的

- 研修の企画書・提案書に含めるべき内容

- 研修の企画書・提案書をわかりやすくするポイント

研修の提案書の作成は、さまざまな内容を含まなければならず大変です。また研修前の準備は企画書・提案書の作成以外にも、カリキュラム作成・講師のアサインなど多くの業務に対応しなければなりません。

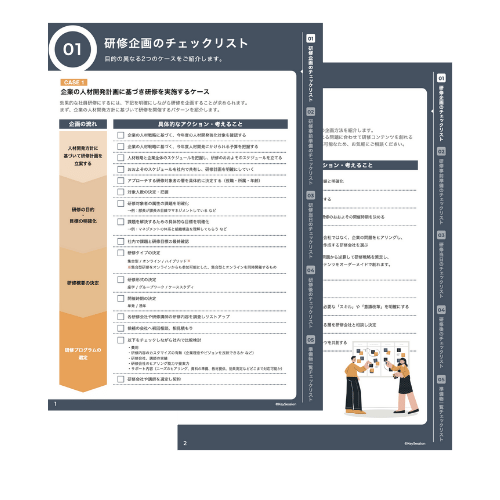

ヌケモレによる失敗を防ぐためには、チェックリストを活用しながら業務を進めるのがおすすめ。研修の総合メディア「キーセッション」では提携の研修会社と協力して研修前のチェックリストをご用意しました。

無料でダウンロードできるのでぜひご活用ください。

目次

研修の企画書・提案書とは?

研修の企画書・提案書とは、社内メンバーに対し、研修実施の目的や研修内容、研修方法などを伝えるものです。

研修を実施する際には、研修に関わる部署や上長の合意を得る必要があります。企画書・提案書を通じ研修に関する情報を関係者に適切に伝達することで、研修の方向性を明示でき、研修をスムーズに行えるでしょう。

また、研修予算の獲得には社内稟議を通す必要がありますが、その観点からも企画書・提案書で研修によるメリットをアピールすることは必要不可欠といえます。

研修の企画書・提案書の目的

研修の企画書・提案書は、研修の内容を社内に伝え、研修を着実に実行する目的で作成します。また、関係者間のスムーズな合意形成を促し、研修の予算や場所、講師などの必要なリソースを円滑に確保するのも大きな目的です。

研修は、漠然としたアイデアのままでは実現しません。関係者の同意を得て研修実施に至るには、プランをわかりやすく言語化して相手に伝える必要があります。

研修プランは、単なる口頭やメモ書きの形式で共有しても、相手に対する説得力が劣ります。また、プランを明示的に共有できなければ、関係者間で認識のズレが起こり、思ったように研修の成果が得られない事態も発生しかねません。

そのため、なるべくわかりやすい表現を使い、適切なルールに則って文書化した「企画書」や「提案書」でプランを提示する必要があります。適切に文書化すれば、実施したいと関係者に思わせる魅力的な研修プランを提案可能です。

企画書や提案書も含めた研修資料の作り方については、こちらの記事でも解説しています。

⇒研修資料の作り方は?作成する前の準備や作成する10のコツを紹介

研修の企画書・提案書に含めるべき内容

研修の企画書・提案書に含めるべき内容は、以下の6点です。

- 研修の目的・目標(ゴール)

- 研修の対象者

- 研修の実施場所

- 研修の概要と具体的な内容

- 研修のスケジュール

- 研修の予算

基本的には、この順番で文書を作成していけば、相手に伝わりやすい研修の企画書・提案書が完成します。各項目で書くべき内容について、詳しく解説していきます。

研修の目的・目標(ゴール)

研修の企画書・提案書の冒頭部分には、研修の目的や目標など「目指すべきゴール」を記載します。これは、研修プランの結論ともいえるゴールをはじめに示すことで、内容が読み手に伝わりやすく、相手の理解や共感が得られやすくなるためです。

研修の目的・目標は、自社のメリットにからめて訴求することで、研修に対する期待値が高まります。そのため、組織の課題を現状分析したうえで、その解決策として研修の実施を提案するとよいです。

市場における自社のポジションや競合他社との関係も踏まえ、以下のような課題を整理しましょう。

- 自社が抱えている顕在的な課題

- 市場における自社のポジション変化

- 競合他社の動向(自社が不利な立場に追い込まれる可能性があるなど)

研修の企画書・提案書上では、課題を数多く列挙する必要はありません。会社にとってもっとも重要と考えられる課題を抽出しましょう。

この際、目標を数値化して提示できれば、プランがよりイメージしやすくなり、相手の賛同が得られやすいです。また、従業員への聞き取り調査の結果を盛り込むことでも、企画に説得力が生まれます。

研修の目標設定の方法について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

研修の対象者

次に、研修を受講する対象者を企画書・提案書に記載します。研修目的について対象者を提示することで、読み手は研修のイメージをつかみやすくなるでしょう。

研修対象者は、可能な限り具体的に示すことが大切です。たとえば、「若手社員」「管理職」とあいまいに表記するのではなく、「入社○年目の社員」「部署内のリーダー職全員」のように記載しましょう。

対象者を具体化することで、研修内容が相手に容易に伝わります。さらに、該当者が何人いるのかを併記しておけば、研修の規模感をつかみやすくなるでしょう。

研修の実施場所

研修の実施場所も企画書・提案書に添えましょう。研修場所を示すことで、移動にかかる工数や会場費、必要な準備が明確化されます。

実施場所の名称・住所・地図の他、その場所に決めた理由まで添えれば、企画者の意図が伝わりやすいためおすすめです。研修場所を絞り込んでいない場合には、候補を列挙します。

研修を自社内で実施するケースでは、詳細な場所の説明は不要です。「本社会議室」のようにおおまかな形で記載しましょう。

研修の概要と具体的な内容

ここまで記載したら、いよいよ企画書・提案書の肝である研修の概要と、具体的な研修内容を記載します。研修の全体像を簡潔に示してから、より具体的な内容を提示することで、企画内容に対する読み手の理解が深まります。

研修内容は、冒頭で提示した社内の課題や研修のゴールを見据え、それを解決できることをアピールする内容に設定しましょう。

ただし、研修プログラムのボリュームにもよりますが、具体的な学習内容をすべて網羅的に記載するのは避けた方が無難です。情報が詳細すぎると、かえって研修の全容がつかみにくくなるためです。

企画者の思い入れが強すぎたり、研修に使用する教材からまるごと転記したりすると、研修内容の説明が過剰になる傾向があるので注意しましょう。研修の中から特筆すべき学習内容をいくつか取り上げて詳細説明し、残りは簡潔な文章や図表に整理するのがおすすめです。

細部まで伝えたい場合には、企画書・提案書本文中には簡潔にまとめた内容を記載のうえ、別紙を添付しそこで詳細説明する方法もあります。

研修プログラムの作り方は、こちらの記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

研修のスケジュール

ついで、研修のスケジュールを提示します。研修内容が明らかになったところでスケジュールを示すことで、具体性のある実現可能な研修計画がイメージ可能です。

なお、ここでいうスケジュールとは、○月×日など具体的な日時ではなく、企画のスタートからゴールまでどの程度の時間がかかるのかを指します。入社日程や法令など固定的な要因で期限が決まっている場合には、そこから逆算してスケジュールを割り出しましょう。

注意点としては、予期せぬトラブルの発生・季節要因・社内事情などをあらかじめ想定したうえで、ある程度のバッファをもたせてスケジューリングをすることが挙げられます。

研修を受けるべき対象者は、いつでもすぐに研修に参加できるとは限りません。また、稟議書がなんらかの理由で滞り、会場や講師がなかなか押さえられない可能性もあります。

無理の無い日程の研修計画を提示することで、企画に実現性をもたせ、関係各所や上長の理解を得られやすいです。

スケジュールには、できれば研修効果を見極めるための振り返り日程も組み込んでおきましょう。振り返りのタイミングを事前に設定しておくことで、研修に対するフィードバックの実施もれを防ぎ、研修の効果をアップさせられます。

「研修のスケジュールの作り方をもっと具体的に知りたい」「スケジュール表のテンプレートが欲しい」という方は、下記の記事も参考にしてください。

⇒研修スケジュールの作り方|作成の流れやポイント、テンプレートを紹介

研修の予算

研修の企画書・提案書の最後に、研修の予算を記載しましょう。ここまでの研修プランを踏まえたうえで、どの程度の費用対効果が期待できるか、判断する材料を示します。金額提示があいまいだと、企画が通りにくくなるので注意が必要です。

企画書・提案書に挙げた研修の実施内容に則して、必要経費をもれなく洗い出し、できる限り正確な金額を提示しましょう。段階的に費用が発生する場合には、スケジュールに対応させて金額を記載します。

なお、開催日が他社とかぶりやすい新入社員研修などの場合には、場所の確保を優先させ、研修企画書・提案書に先立ち事前に会場を押さえていることもあるでしょう。その場合には、すでに確定している費用と、今後予定される費用をわかりやすく明記するとよいです。

研修の予算や費用相場、コストなどを詳しく知りたい方は、以下の記事もお読みください。

企画書・提案書に記載する項目例を紹介してきましたが、それ以外にも数多くの内容を検討・調整しなければなりません。研修担当者はヌケモレによる失敗を防ぐためにも、チェックリストを活用しながら業務を進めるのがおすすめ。

研修前の準備が工程ごとにまとまっており、準備物やタスクをチェックできるチェックリストを配布中です。

研修の企画書・提案書をわかりやすくするポイント

研修の企画書・提案書をわかりやすくするポイントは、以下の3点です。

- 読み手を意識する

- 結論から書く

- 図やグラフで説明する

企画の中身がよく練られていたとしても、企画書自体が読みにくいと、企画のよさは読み手に伝わりにくいものです。これから解説するポイントに留意しつつ、できる限りわかりやすい企画書を作成しましょう。

読み手を意識する

わかりやすい研修の企画書・提案書を作成するには、まずは読み手を意識しましょう。

主観によるアイデアの主張は、説得力に欠ける傾向があります。そのため、読み手の置かれた背景や理解度に配慮しつつ、客観的視点に立って企画書・提案書を用意すべきです。

たとえば、研修の企画者は、企画サイドの目線で物事を判断しがちです。しかし、実際に研修を受ける現場の社員や、企画書・提案書を受け取る関係各所との間には、見解の相違が見られることがあります。

また、研修の企画者は、企画書・提案書を作成するにあたりさまざまな情報を調べ上げているため、企画に対し精通した状態にあります。一方の読み手側は、そこまで企画に詳しくないことも多々あるものです。

用語一つ取っても、部署間で認知度に差があることも少なくありません。さまざまな立場の社員がスムーズに研修内容を理解できるよう、意識的に企画書・提案書を作成する必要があります。

誰にでもわかりやすい企画書を作成するためには、読み手を「自社の仕事内容をまったく知らない社外の人」と想定するくらいで丁度よいものです。家族や学生時代の友人に説明するつもりで、研修の企画書・提案書を作成してみましょう。

結論から書く

研修の企画書・提案書は、結論から先に書きましょう。最初に結論を提示しておき、ついでその理由や例示などの詳細情報を説明します。

この流れで文章を作成することで、企画の説明がまわりくどくなるのを避けられます。先ほど「研修の企画書・提案書に含めるべき内容」の項で説明したように、研修のゴール、つまり結論を冒頭で明示するのはこのためです。

また、研修企画の説明は、論点を絞った方が相手に伝わりやすい傾向があります。研修内容を精査して優先度の高い事柄をまとめ、それを結論から先に伝えるよう意識しましょう。

伝えたい論点が多岐にわたり、企画書・提案書にまとまりが無くなりそうな場合には、別紙の添付や、Q&A形式でまとめるのもおすすめです。

図やグラフで説明する

図やグラフで説明するのも、わかりやすい研修の企画書・提案書作成のポイントです。視覚から入ってくる情報量は多く、イメージもしやすいため、企画の内容が相手に伝わりやすいものです。

一方で文字ばかりの文書は、読むのが大変だと感じる人が多い傾向にあります。企画の内容自体はよくても、初めに感じたマイナスイメージを挽回できず、結局は企画が通らなくなる可能性も否定できません。

図やグラフで視覚に訴える企画書・提案書を作成し、相手に「読みやすい」「よさそうな企画」などプラスのイメージを植えつけましょう。そうすれば、研修内容にも共感してもらいやすいものです。

研修の企画書・提案書作成におすすめのツール3選

研修の企画書・提案書作成におすすめのツールは、以下の3つです。

- ワード

- エクセル

- パワーポイント

作成した企画書・提案書がしっくりこないと感じている人や、過去にわかりにくさを指摘された人は、ツールの選択が適切でない可能性があります。ツールごとの特徴やメリット・デメリットなどを解説していくので、作成内容に適したツールを選択しましょう。

ワード

ワードは、文書作成用のソフトです。そのため、見栄えのよい文章を作りたい場合の利用に適しています。

ワードには企画書のテンプレートもあるので、企画書・提案書の作成が初めての人でも簡単に作成しやすいメリットがあります。

一方で、ワードで作った企画書・提案書は、文字による説明が中心になりがちです。図やグラフを入れたい場合、別の作成ソフトで作らなければならず、面倒に感じられるかもしれません。

図やグラフを多用した企画書・提案書を作る場合には、エクセルやパワーポイントの利用も視野に入れましょう。

エクセル

エクセルは、データを楽に取り扱える表計算ソフトですが、企画書・提案書も作成可能です。セルを上下左右に大きく拡大することで、ワードで作るのと同じような形式の文書が作れます。

エクセルはデータの扱いに長けたツールのため、企画書・提案書にグラフを添えやすいメリットがあります。グラフを多用した見やすい文書づくりを目指す場合には、ぜひエクセルを活用してみましょう。

一方で、エクセルはワードに比較すると、レイアウトの自由度が劣ります。文字の配置や文章の見せ方にこだわりたい企画書・提案書の場合、エクセルの利用は不向きな可能性があります。

パワーポイント

パワーポイントは元来プレゼンテーションソフトですが、企画書の作成もできます。横長画面の印象が強いですが、書式設定を変更すれば、A4縦の文書も作成可能です。

パワーポイントはデザインの自由度が高く、フローチャートなどの図や写真を交えた文書を作成しやすいメリットがあります。プロジェクターとの親和性も高いため、プレゼンにも活用可能です。

一方でパワーポイントは、文字が多い企画書・提案書の場合には読みにくく、要点がつかみにくいのがネックです。デザインによっては、見た目が繁雑になりがちなデメリットもあります。

文章主体の企画書・提案書の場合には、パワーポイントの利用は控えた方がよいかもしれません。

研修の企画書・提案書についてよくある質問

研修の企画書・提案書についてよくある質問は、以下の3つです。

- 提案書とは何ですか?

- 提案書と企画書の違いは何ですか?

- 研修の提案書を書くときのコツはありますか?

それぞれの質問に対する回答を紹介していきます。

提案書とは何ですか?

提案書とは一般的に、社内もしくは取引先企業内で抱える課題や問題点を指摘し、その改善策や解決策のアイデアをまとめて提案する文書のことです。

対外的な提案書の場合には、改善策を実現する自社サービスを売り込むなど、ビジネスチャンスに直結します。一方、自社内の提案書では、社内ルールの刷新や体制変更の際に使われる傾向があります。

提案書と企画書の違いは何ですか?

提案書と企画書の違いは、実はあいまいな場合も多く、企業や部署によって慣習的に「提案書」「企画書」と呼ぶこともあるようです。

ただし、一般的な傾向としては、提案書と企画書には次のような違いが見られます。

| 文書 | 特徴 |

|---|---|

| 提案書 | ・特定企業内の課題に対する解決策を提示する書類 ・既存商品やサービスの課題と改善策を提案する書類 ・社外の顧客向けに作成され、自社製品や自社サービスを訴求する内容のものも多い |

| 企画書 | ・自身のアイデアを整理し、第三者に共有する書類 ・新規商品やサービスの内容を説明しアピールする書類 ・新商品の開発にあたり、社内向けプレゼン資料として作成されることも多い |

社内研修では、企業内の課題を浮き彫りにし解決策を示唆する提案書的な意味合いと、研修アイデアを取りまとめ第三者に共有する企画書的な意味合いの双方をあわせもちます。そのため、自社の慣例にならい、提案書・企画書どちらか都合のよい名称で呼べば問題ありません。

研修の提案書を書くときのコツはありますか?

研修の企画書・提案書を書くコツとしては、次のようなことが挙げられます。

- 企業の抱える課題が解決可能な点をアピールする

- 冒頭で研修のゴールを明確化する

- 客観的なデータを添え説得力をアップさせる

- 読み手を意識した内容にする

- 適宜図表を活用し視覚に訴えかける

研修の企画書・提案書は、研修によって企業の課題を解決できる点をいかにうまくアピールするかが、成否を分けるポイントです。冒頭で研修のゴールを明確化のうえ、客観的データにもとづいて論理を展開すれば説得力が増します。

また、読み手を意識しつつ、図表を活用しながら簡潔に説明することで、伝わりやすい企画書・提案書に仕上がります。図表の分量や文章量に合わせたツールを選択するのも大切です。

研修の提案書を作成して研修を実施しよう

研修の企画書・提案書は、社内メンバーに対し研修の意義を明確化し、研修内容や方法をわかりやすく伝えるためのものです。漠然としたアイデアを適切な形で具現化することで、関係者の同意を促し、認識の食い違いを未然に防ぎます。

研修の企画書・提案書には多様な内容を盛り込む必要があるため、日常業務の片手間に作成するのは困難なものです。研修担当者の方はぜひ当社が用意したチェックリストを活用のうえ、準備を進めてください。

また、提案書作成や研修の準備が大変なら、研修のプロに企画書・提案書の作成から、実際の研修の実施までをトータルでお任せしてみてはいかがでしょうか。

キーセッションでは、複数の研修会社の中から、貴社の要望に沿った研修会社や研修プランを紹介可能です。相談は無料なので、まずは気軽にお問い合わせください。

研修の導入を徹底サポート

研修の導入を徹底サポート