「効果の高い研修はどうやって実施するの?」「研修効果の測定方法がわからない」

このような疑問や悩みを抱えている経営者や人事担当者も多いのではないでしょうか。

当記事では、効果が高い研修の特徴や、研修効果の測定方法について解説していきます。これから研修を企画される方は、ぜひご一読ください。

この記事でわかること

- 効果の高い研修とは

- 効果が高い研修の特徴

- 研修効果の測定方法

効果的な研修を実施するためには、事前準備を計画的に進めることが重要です。しかし関係各所との調整や機材の準備、場所の確保など必要な業務は多岐にわたります。

準備をスムーズに実施するために、研修準備のチェックリストを活用するのがおすすめです。キーセッションでは研修前の工程ごとに必要な準備や機材リストなどをまとめたチェックリストを配布しているので、ご活用ください。

目次

研修の効果とは

「研修の効果」とは、受講者が研修で学んだ内容を実践し、研修の目的を達成することです。学んだ内容の実践頻度が多かったり、研修の目標を大幅に達成できると、研修効果が高いといえます。

研修の効果を高めるためには、以下のような要素が必要であり、これらが主に研修の目的となります。

- スキルや知識の習得

- パフォーマンスの改善

- 行動の変容

スキルや知識の習得

研修の目的としてまず挙げられるのが、スキルや知識の習得です。普段通りに仕事をしているだけでは、社内の情報のみに頼ることになり、外部からのノウハウや最新のスキルなどを習得する機会が減少してしまいます。そのため、研修を活用して、適宜必要なスキルや知識を習得することが大切です。

たとえば、新入社員であれば、研修でビジネスマナーや業界のこと、自社のことを学ぶとよいです。学生との違いを実感でき、意識の変化につながります。中堅社員や管理職であれば、自分のことだけではなく後輩や部下の指導者としての役割や経営について学ぶ必要があります。

このように研修では、基礎知識から自社のことまで幅広く学べます。そして、学んだスキルや知識を業務にうまく活かすことで、研修の目的を達成できます。

パフォーマンスの改善

業務のパフォーマンスを改善することは、研修の目的の一つです。パフォーマンスの改善とは、具体的に、仕事の質を向上させたり、ミスを減らして生産性を向上させることを指します。タイムマネジメント研修やビジネスマナー研修を受講することで、パフォーマンスを改善させられます。

行動の変容

研修により、行動を変容させることも目的の一つです。今までになかった知識や情報を習得することで、これまで以上にやる気を持たせて変化を促せるからです。

また、研修では自社の目指すべき方向を示すこともあります。それにより、社内の一体感が強まり、強固な組織が形成されます。

行動変容については、以下の記事で詳しく解説しています。

効果の高い研修を実施するためのポイント

効果の高い研修の特徴は、以下の5点です。

- 目的に沿った内容にする

- 事前準備をきちんと行う

- 受講者が楽しめるコンテンツを含める

- 研修後のフォローがある

- 研修後の振り返りを徹底する

目的に沿った内容にする

研修の効果を高めるためには、目的に沿った内容を実施することが重要です。目的に沿った研修でないと、研修内容が実務で活かされないからです。

研修の目的を設定する際には、現場の声を参考にすることが大切です。たとえば、経営者目線で目的を決めてしまうと、現場社員が必要とするスキルと相違する場合があります。これでは、効果の高い研修ができません。

目的を設定する際には、具体的にどのようなスキルを得たいのかを経営層と社員との間でしっかりと分析し、明確に設定する必要があります。

事前準備をきちんと行う

研修のスケジュールや内容の企画など、事前の準備を綿密に行うことが重要です。

効果的な研修の実施には、事前の準備が欠かせません。研修資料の事前確認、機器の準備、さらには講師との綿密な打ち合わせなどが必要です。不十分な準備では、研修資料のミスや機器のトラブルなどが発生する可能性があります。

受講者が楽しめるコンテンツを含める

効果的な研修には、受講者が楽しめるコンテンツを含めることがポイントです。楽しめるコンテンツは、飽きにくく、学んだ内容を定着させやすくし、受講者のモチベーションも高めます。

逆に、講師が解説するだけのような講演形式の研修は、効果が定着しにくくなります。受講者が楽しめるようなグループワークや実践的なイメージが湧くようなロールプレイングなど、実践形式のコンテンツを取り入れるのがおすすめです。

研修後のフォローがある

研修の効果を持続させるためには、研修後のフォローを徹底しましょう。研修担当者からだけではなく、受講者の上司などからもフォローを促すことが必要です。

身近な上司が適宜フォローすることで、研修で学んだ内容を実際の業務に活かしやすくなります。そのためには、研修担当者と上司が双方で協力し合うことが重要になります。

研修後の振り返りを徹底する

効果的な研修を実施するためには、研修後の振り返りをしっかり行うことが重要です。研修後にアンケートを実施した場合は、アンケート結果についてしっかりと深堀りする必要があります。たとえば、受講者が特定の内容を理解できなかった原因を深く考えて、その根本的な原因を解決し、次の研修に活かすようにしましょう。

実際に、研修の効果が高い企業は、研修後に効果測定を行っています。どのように変わったか、新たな課題は何かを明確にし、次の研修に活かすことを心がけましょう。

⇒会議・研修の質を高めるために効果的な『オブザーバー』とは?こちらからチェック!

このように、効果的な研修を実施するには、事前の設計が肝心です。ヌケモレを防ぐためにも、ぜひ弊社作成の研修前チェックリストをご活用ください。

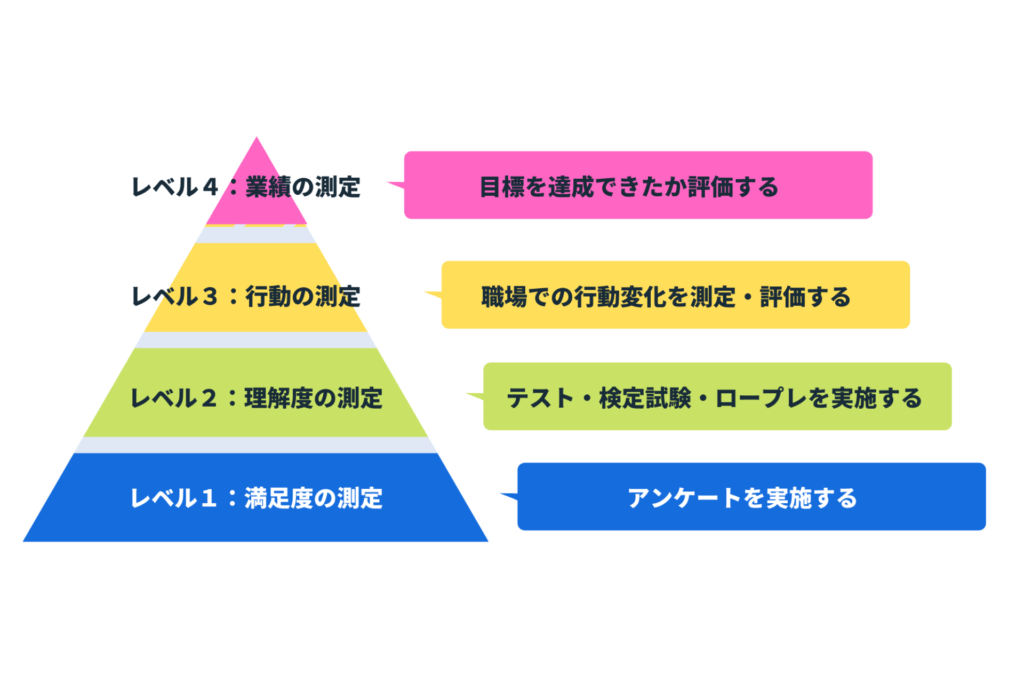

研修効果の測定方法|カークパトリックの4段階評価法を紹介

研修の効果測定を実施する際には、カークパトリックの4段階評価法を活用するのがおすすめです。4段階評価法では、以下の4つのレベル指標で評価します。

- 反応・満足度

- 理解度

- 行動

- 業績

また、個人の効果と企業としての効果の2つの視点から見る必要があります。

レベル1:反応・満足度

受講した参加者の反応や満足度を調べます。集合研修の場合は研修の最後に振り返りを行う、もしくは受講後にアンケートを取る方法で評価が可能です。

eラーニングや社外セミナー等への参加の場合は、上司へ報告をすることで反応がわかります。この反応で研修に興味を持ってもらえたか、積極性や取り組みの姿勢が確認できます。

レベル2:理解度

参加者がどの程度研修内容を理解したかを評価します。研修に関するレポートを提出したり、テストを実施したりするなどで学習効果の把握ができます。ここでどの程度のスキルが上がったかもわかります。

ステップ1と2は、個人レベルでの評価になります。まずはこれらがしっかりできていないと、ステップ3以降の結果が得られにくくなります。受講者自身がインプットできていると実感していることが大切です。

レベル3:行動

参加者の行動変化を評価します。

研修後、一定期間を空けて参加者と面談したり、上司や周囲の社員からの意見をもとに行動変容を確かめます。これにより、研修後の具体的な行動がわかると同時に、どのような行動が必要かも見えてきます。

後日、受講者同士でお互いの行動について発表し合う機会を作るのもよいです。

知識をもっていても、行動しなければ研修の効果は個人のものだけになってしまいます。いかに行動してもらうかが、研修効果を上げるために重要です。

レベル4:業績

研修後に企業として、チームとしてどのくらいの業績が上がったかを評価します。研修の最終的な目標は、企業の業績アップにつなげることであり、そのために社員の人材開発を行っているのです。

結果を評価するには時間が必要で、数ヶ月単位で考える必要があります。また、この評価を正確なものにするためには、事前に到達目標や期待する結果を設定しておくことが重要です。

研修の効果測定については、こちらのページでより詳しく解説しています。

⇒研修効果測定の方法は?目的・効果や問題点、ポイントも合わせて解説

研修の効果に関してよくある質問

研修に関してよくある質問は、以下の3点です。

- 研修はなぜ必要ですか?

- 研修で学んだ内容を活かしてもらうためにはどうすればいいですか?

- 新人研修で大切なことは何ですか?

それぞれの質問に対して回答していきます。

研修はなぜ必要ですか?

研修は人材を育成するために必要です。研修を通じて社員のスキルや知識を向上させ育成することで、企業における重要な戦力となり、結果として企業の業績向上につながるからです。

研修で学んだ内容を活かしてもらうためにはどうすればいいですか?

研修で学んだ内容を効果的に活かすには、研修後のフォローアップが重要です。そのため、上司や管理職は、研修後に振り返りの機会を設けたり、学んだスキルや知識を実際の業務に活かすための体制を整えたりするようにしましょう。また、研修を通じて得た成果や成長を評価し、社員のやる気や意欲を引き出す工夫も欠かせません。

新人研修で大切なことは何ですか?

新人研修において大切なのは、社会人としての基本的なマナーや心構えを身につけることです。新人研修は、社会人としての基盤を築くための重要なステップであり、会社の責任ある一員として自覚する研修でもあります。社会人として、組織の一員として最も基本的な要素を身につけることはとても大切です。

ポイントを押さえて効果の高い研修を実施しよう

効果の高い研修にするには、目的に沿った研修を実施することが重要です。目的とずれた研修をしてしまっては、個人の能力向上や業績の向上に結びつきません。大切なポイントをきちんと押さえて、効果の高い研修を行いましょう。

研修で効果を出すためには、企画段階や事前準備をどれくらいしっかりできるかが大切。ぜひ数多くの会社から研修の相談を受けてきたキーセッションが作成した研修準備のチェックリストをご活用ください。

また自社だけで研修を行うことが困難な場合、無理やり実施してしまうと、効果の高い研修は見込めません。大切なリソースを無駄に使用するだけとなります。そんな時は、外部の専門会社に依頼するのがおすすめです。

キーセッションでは、貴社の社員に適した研修を、目標とご予算に合わせて300種類以上の研修プランからご提案可能です。企画段階からサポートできる研修会社の紹介も可能なので、お気軽にご相談ください。

研修の導入を徹底サポート

研修の導入を徹底サポート